2020年 9月 10日

◤ J-PARC MUSE施設整備状況

Dライン再コミッショニング

MLFミュオンDラインのミュオン運動量に関し、MLFの運転開始直後(2008年末)に決定した値とそこからのスケールによる値を用いていたが、電磁石の入れ替えやビームチューニングの自動化プログラム導入等の経緯もあり、表示運動量が実際の値からズレが生じていることが様々な実験から示唆されていた。そこで、2019A期において、再度のコミッショニングをおこなうこととした。

ズレの直接的な証拠は、純水中にミュオンを停止した場合の停止深さの計測によるもので、実際の運動量の方が6~8%程度高い可能性が高いことが判明した。なお、純水にミュオン(β < 0.7)を入射した場合、電離損失などによるシンチレーション光は出さず、ミュオン崩壊陽電子(52.8 MeV)によるチェレンコフ光のみが出るため、その光を撮像すれば、比較的高い精度でミュオンの停止位置が決定できる。

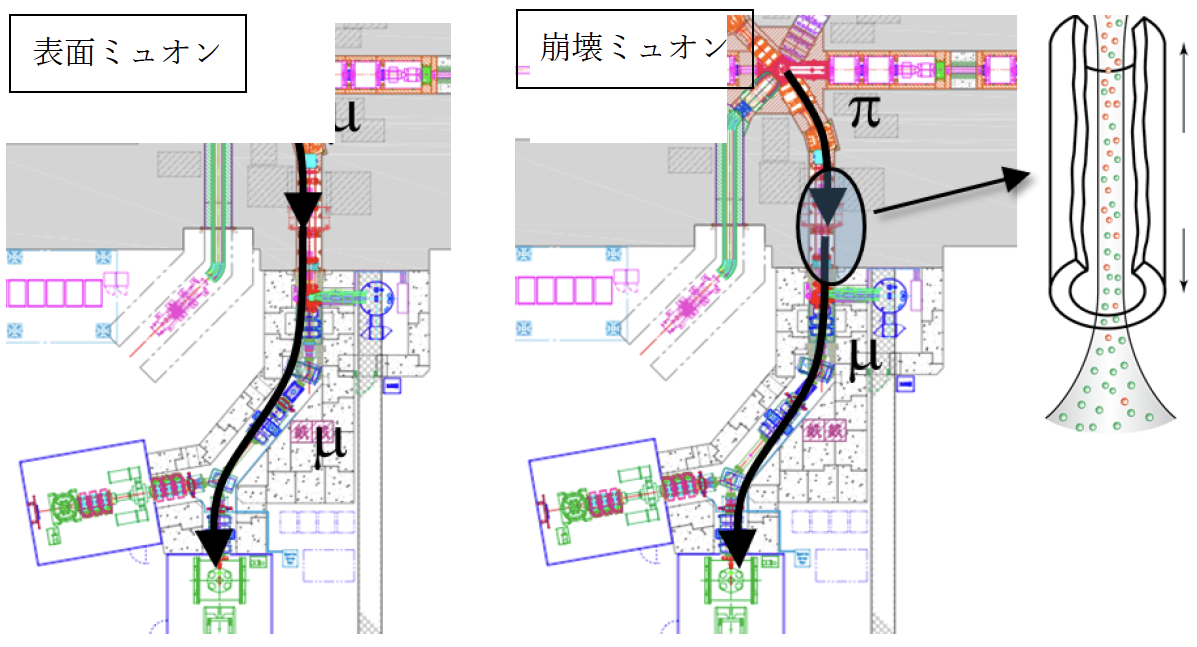

Dラインでは表面ミュオン(標的で静止したπが崩壊したミュオンで、29.8 MeV/cにエッジを持つ)と崩壊ミュオン(標的からπで飛び出し、途中のソレノイドでミュオンに崩壊したもので < 10 ~ 120 MeV/c)の両方を出せるが、今回改めて両方の運動量を決定した。

【 決定方法 】

まず、ビームの直進性を確認したのち、表面ミュオンと、表面ミュオン運動量付近に合わせた崩壊ミュオンを、サファイアとAlの積層試料の境界付近を狙って止め、各層に止まったミュオンの比から、表面ミュオンと崩壊ミュオンの運動量がちょうど一致する値を決める。表面ミュオンは物理的に29.8 MeV/cにエッジを持つため、それとの比較により崩壊ミュオンの運動量も決定可能である。なお、各層に止まったμ+は、サファイア中ではミュオニウム、Al中ではμ+のままでいることが知られているため、横磁場による回転を観測することで、二つの状態を区別し、その数の比を決定することが可能である。

1. 直進性の確認

ミュオンビームラインでは、陽電子など他の2次粒子の混ざり込みによりライン途中のビーム診断が難しく、また設置場所の制約もあり、診断系を実装していない。そのため、試料位置に仮設の診断系(プロファイルモニタ)を置いて診断する必要がある。ビームライン途中のスリットを絞る、電磁石をオフチューンするなどの操作により、参考となる電磁石パラメータ(電流値)でのビームの直進性を確認した。

直進性の確認は、複数ある偏向電磁石で中心を通る運動量に違いが出てしまう可能性があるため、ライン途中をメクラで調整する場合には必須の作業となる。

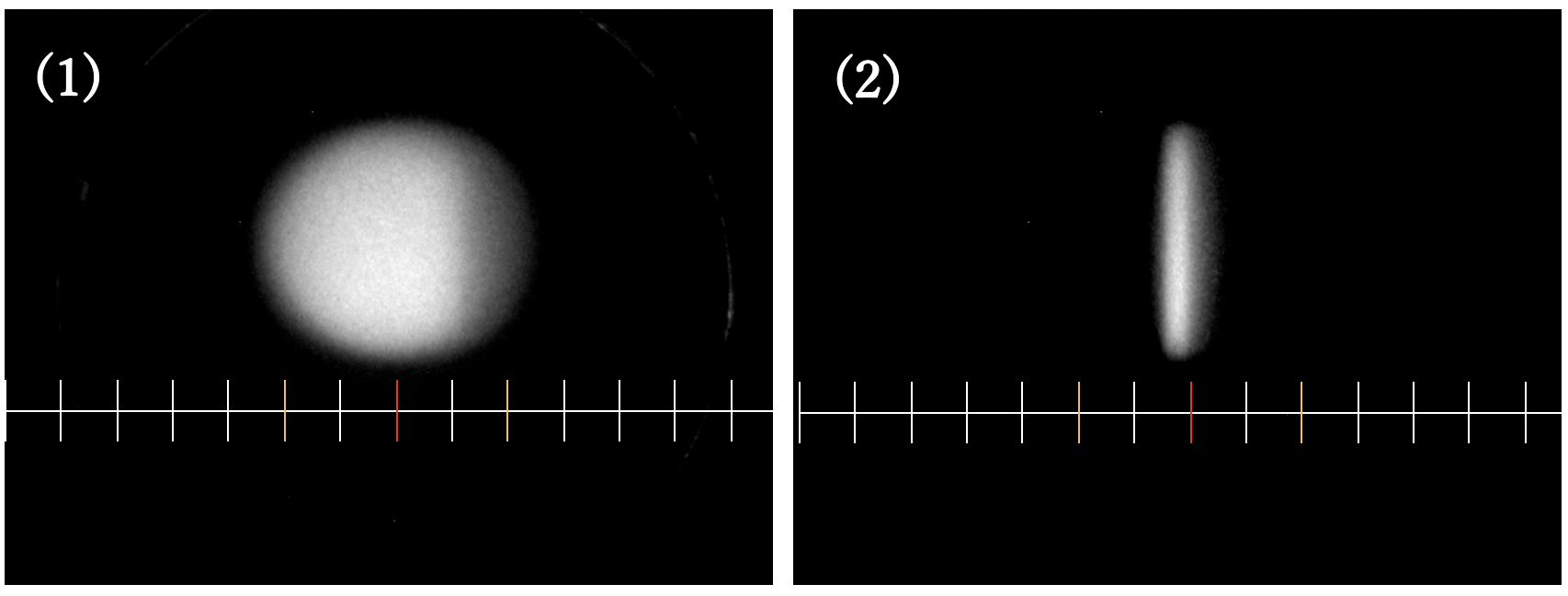

下図は(1)は偏向電磁石を通過後のスリットを全開、(2)は中心付近に絞った場合

2. 運動量の絶対値の決定

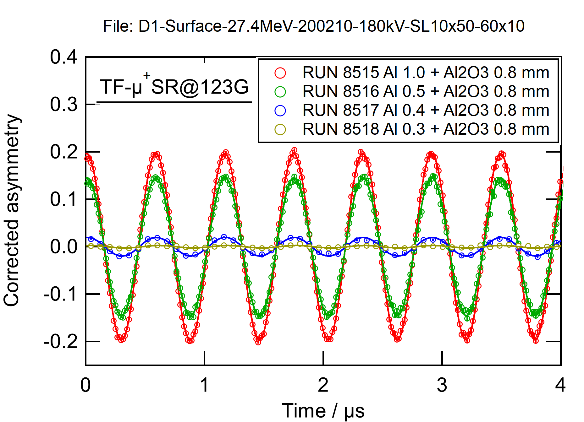

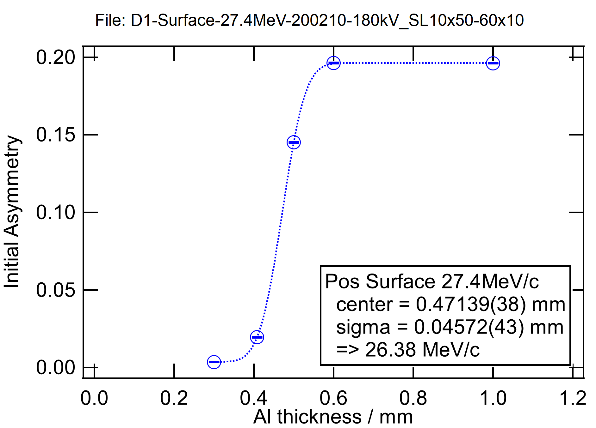

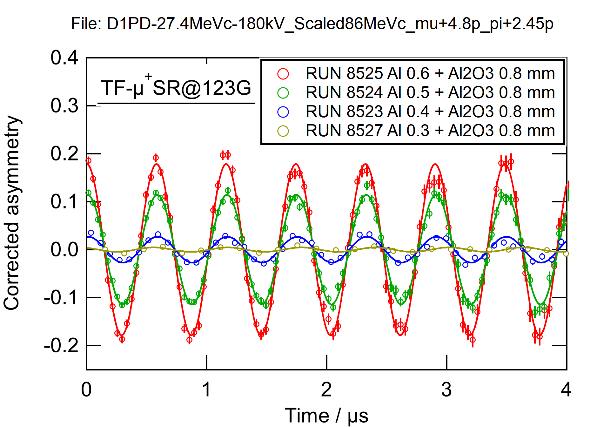

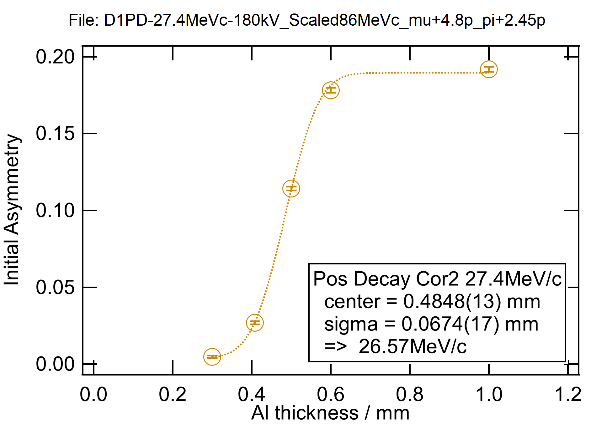

サファイアとAlの積層板(サファイア板の手前にAl箔を積層)に両方のビームを入れ、横磁場(ダブルパルスだったので123Gに設定)回転でサファイア中のMuとAl中のμ+の比を求める。

ロードファイル:上記表面ミュオンでの測定結果に合う様に修正したロードファイルでの(左図)μSR時間スペクトル、及び(右図)初期アシンメトリのAl厚依存性。中心運動量は26.57 MeV/cと得られた。

3. 運動量の修正

従来、表面ミュオンの運動量は27.4MeV/cとしていた。これはDライン完成直後の陽電子と表面ミュオンとの標的―試料位置間のTOFの違いで決定し、ビームライン途中のフォイルなどによる減衰の計算とも一致していた。ただし、2015年に震災の影響でソレノイド電磁石を入れ替えた際、ファイルの一部を外していたことが反映されていなかったので、今回改めてその値を見直し、Dラインにおける表面ミュオンの中心運動量は28.2 MeV/c(運動量アクセプタンス由来の誤差として±0.1 MeV/c)とした。

崩壊ミュオンの運動量は従来の値を+5.6%する(例えば80 MeV/cとして扱っていたものは 84.5 MeV/c ± 0.5 MeV/c)のが適切であると結論づけた。