2024年 5月 17日

◤ J-PARC MUSE施設整備状況

MCP による低運動量負ミュオンビームのチューニング

現在13 MeV/c以下の低運動量負ミュオンが引き出せる装置は世界的に見てもDラインしかない。DラインD2エリアでは文理融合研究の枠組みで文化財資料の負ミュオン捕獲X線元素分析を実施中である。これらの低運動量負ミュオンは資料の表層近傍、5 μm以下か

ら0.5 μm程度の深さにおける元素濃度の深さ依存性を明らかにでき、とくに16世紀ごろから始まった金属製品の表面処理技術の変遷等について現在調べている。

しかしながらこれら低運動量のビームは強度が低く、分析時間(照射時間)に非常に長大な時間がかかっており、限られたマインタイムの中で分析点数を増やすことが極めて重要である。元々、これら低運動量のビームは高運動量のビーム出すためのビーム輸送電磁石の

電流値をスケールして作られたものであり、低運動量を引き出すためのビームチューニングの開発が必要であった。

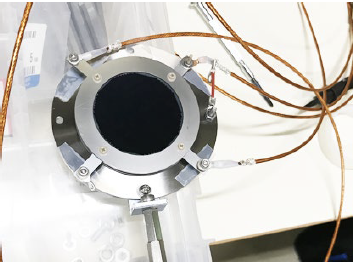

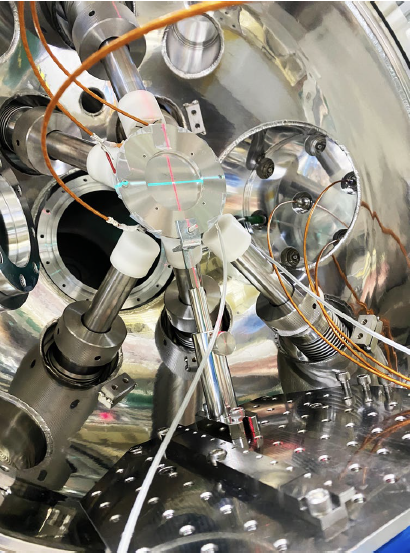

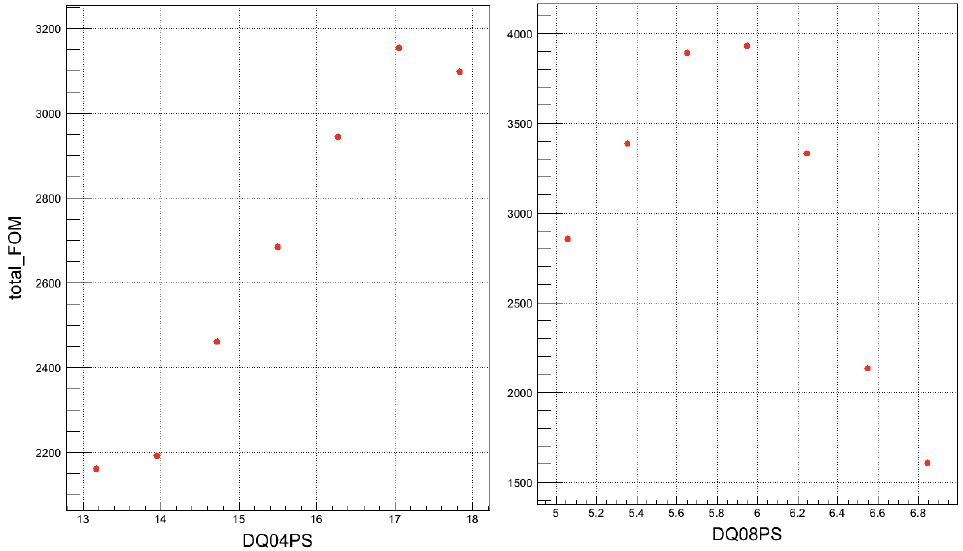

従来行われている、チューニングではシンチレーターが用いられるが、低強度になってくると信号光強度が弱く10 MeV/c以下では有効なチューニングができなかった。そこで、今回、写真1に示す、マイクロチャンネルプレート(MCP)を用いて、4.5 MeV/c のビームを出し初めて低運動量チューニングを行った。Dラインの輸送電磁石はパイオンを輸送する電磁石も入れると全部で16台ある。1台あたり磁場強度を変えてビーム強度の変化を見てやる必要があり、最低5点は必要である。すると1 点測定にかかる時間は10分以下でないとマシンタイム中に完結できない、時間的制約もある。今回、実験では10分の測定でも有意な信号が取得でき、Fig2に示すように自動チューニングプログラム(FORTUNE)でも動作できた。RCS加速器不調のため十分な時間がとれなかったが、DQ4から始めて7,8,9,13,14,15の1回目(通常何回も繰り返すことで最適値が見つかる。)のうちDQ8まで完了して、約1.3倍の強度増加が得られた。今後は今回の知見をもとにMCPを用いた低運動量ビームチューニングをさらに進める予定である。