塩が界面活性剤のように振る舞う現象を発見

− 液体に現れる新しい構造 - From KEK

|

高エネルギー加速器研究機構(KEK)を中心とする研究グループは、油などの有機溶媒と水の混合液に塩を添加すると、数ナノメートルからマイクロメートルに至る階層的な構造が現れる事を世界で初めて示した。これは、塩が界面活性剤と同様に振る舞う事を示しており、洗浄や乳化などの作用を起こさせることもできる。この成果を応用すれば、将来的には石鹸や乳化剤などに用いられるような新たな環境適合性材料の開発なども可能になるものと思われる。

KEの瀬戸秀紀教授と貞包浩一朗共同利用研究員のグループは、京都大学の小貫明教授、西田幸次准教授、(独)日本原子力研究開発機構(JAEA)小泉智主任研究員と共同で、JAEA研究用原子炉JRR-3Mの中性子小角散乱装置※1SANS-JとPNOを用いて実験を行った。重水と有機溶媒である3メチルピリジンの混合液にテトラフェニルホウ酸ナトリウムを加えると、ナノスケールの膜状構造が等間隔で並び、それがタマネギ状に積層して直径数十マイクロメートル程度の球が形成される。

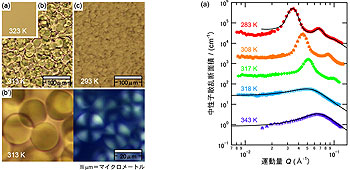

図1は光学顕微鏡観察の結果である。(a)に見られるように高温(50℃(絶対温度323K))では一様で何のパターンも見えないが、40℃(313K)まで下げると(b)のように視野内に球状のパターンが現れる。そして温度を下げるに従って球のサイズと数が増大して、20℃(293K)では視野全体が球によって埋め尽くされる。(b)の拡大図が(b')で、球の直径がほぼ20マイクロメートルに揃っていることが分かる。またその右側は(b')を偏光顕微鏡で見た図で、球の中に「マルタ十字」とよばれる十字のパターンが見える。これは両親媒性分子の混合液などでタマネギ状の階層構造が出来ているときに見られる特徴的なパターンである。この結果を裏付けるために、瀬戸教授らのグループは中性子小角散乱でナノスケールの構造の変化を調べた。

図2はその結果で、45℃(318K)よりも高温ではなだらかなピークが見られているのに対して、低温では複数のピークが立っているのが分かる。またこのピークは温度とともに小さい運動量にシフトしている。この結果は10ナノメートル程度の間隔の規則的な構造ができていて、温度を下げるに従って周期が大きくなっていることを示している。この中性子小角散乱で得られたパターンがどのような構造の反映なのかを明らかにするため、理論曲線により説明を試みたのが図2の実線である。高温での構造は2007年の研究結果と同様にイオンが水分子を引きつけてできるクラスターに関する理論で説明できる。それに対して低温での複数のピークが立った構造は、両親媒性分子系で用いられる「ラメラ構造」の理論曲線で説明できた。

今回の研究で用いた塩は、陽イオンは水に馴染みやすい性質を持っているのに対して陰イオンは油に馴染みやすいという性質を持つため、水と油などの有機溶媒の混合液に溶解させると、陽イオンが水分子を引きつけるのと同様に陰イオンは油分子を引きつける。これらのイオン同士には静電相互作用が働くため、表面張力が減少し、あたかも両親媒性分子が持つ界面活性効果と同様に振る舞うこととなる。

本研究成果は、米国物理学会誌「フィジカル・レビュー・レターズ」に10月16日に掲載された。