ハイライト

「神の素粒子」は5つある?

2010年8月26日

物理学者が必死になって探している粒子の一つにヒッグス粒子というものがあります。質量の起源を担うとされるヒッグス粒子を必死になって探している理由は、ほぼ100年かけてつくりあげてきた素粒子物理学の理解が正しいかどうかの試金石となるからです。

「標準理論」という枠組み

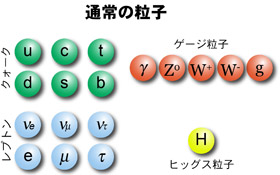

20世紀後半からこれまでの実験で見つかっている粒子を物理学者は「標準理論」という考え方の枠組みにそって図1のように分類しています。

図1

標準理論にあらわれる素粒子。この中でヒッグス粒子だけが未発見。

この標準理論では、これまでに見つかった素粒子を12種類に分類します。アップ、ダウン、ストレンジ、チャーム、ボトム、トップという6種類のクォーク。電子、ミューオン、タウと、それぞれに対応する3種類のニュートリノ、あわせて6種類のレプトン。この12種類に加えて力を伝達する素粒子(ゲージ粒子)として光子、グルーオン、W+粒子、W-粒子とZ0粒子があります。

標準理論を使うと、これまでの実験で得られたいろいろな種類の測定量を0.1%程度の精度で説明することができます。

標準理論のヒッグス粒子は一種類

我々が見たりさわったりすることのできる物質には質量があります。原子核の中にある陽子や中性子、さらにそれらを構成するクォークは質量を持っています。原子核の周りを回っている電子にも軽いですが質量があります。また、原子核崩壊などの「弱い力」を担うW+粒子、W-粒子とZ0粒子にも質量があります。

標準理論では、これらの素粒子が質量を持つためにはヒッグス粒子の存在が不可欠であると考えられています。

図1を見ると、アップ・クォークとダウン・クォーク、電子ニュートリノと電子、というように、二種類の粒子がペアになって現れています。同じようにヒッグス粒子の元になる場(ば)も元々は二種類あって、電子やクォークと結合によって質量を生み出していると考えます(図2)。

図2

標準理論ではアップ・クォーク(u)とダウン・クォーク(d)、電子ニュートリノ(νe)と電子(e)が組になっている。同じようにヒッグス粒子のもととなるヒッグス場(φ1, φ2)も組になっていると考える。ヒッグス場は複素数で、それぞれの実数部分と虚数部分を分けると(ω1, ω2, ω3, ω4)という4つの成分がある。

ヒッグス粒子の元となるヒッグス場は二種類ですが、複素数ですので、実数と虚数で全部あわせると4つの成分があります。このうち3つの成分は、自発的対称性の破れによってW+粒子、W-粒子とZ0粒子に吸収されると考えられています。この結果、一種類がヒッグス粒子として観測されるはず、というのが標準理論の予言となります。

ヒッグス粒子がまだ見つからないのは、これまでの加速器ではエネルギーが足りなくて作りだすことができなかったからと考えられています。そこで、史上最大のエネルギーを持つスイス・ジュネーブの欧州合同原子核研究機関(CERN)のLHC加速器によってヒッグス粒子が発見されることに期待が高まっています。

超対称性理論におけるヒッグス粒子

ところが実験結果を精度よく説明できる標準理論にもいくつかの謎があります。例えば、標準理論の三つの力、強い力と弱い力、電磁気力を統一的に考えようとすると、理論が矛盾なく成立するためには方程式に現れるパラメータを何十桁にもわたって細かく調整する必要があります。また、宇宙の質量の大部分を担うとされる暗黒物質も、標準理論の素粒子ではうまく説明することができません。

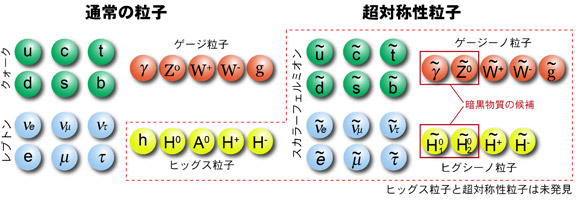

標準理論に現れる謎を解決するために考えだされた理論の一つが超対称性理論です。この理論では標準理論で考えられる6種類のクォークと6種類のレプトン、さらに力を媒介する粒子やヒッグス粒子のすべてに超対称性という性質にもとづくペアの粒子があるものと考えます(図3)。

図3

超対称性理論にあらわれる素粒子。未発見な超対称性粒子のうち、電気的に中性なものが宇宙の暗黒物質の候補と見られている。

電子やクォークや光子などは回転をあらわすスピンという性質を持っています。電子やクォークはスピンが1/2(半整数スピン)、光子はスピンが1(整数スピン)、ヒッグス粒子はスピンが0(整数スピン)となっています。

超対称性理論ではこれらのそれぞれにスピンが1/2だけずれたペアの粒子、超対称性粒子があるものと考えます。電子のペアのスカラー電子、クォークのペアのスカラークォークはスピンが0(整数スピン)、光子のペアのフォティーノはスピンが1/2(半整数スピン)、ヒッグス粒子のペアとなるヒグシーノもスピンが1/2(半整数スピン)となります。

これらのペア粒子があると理論上は便利ですが、これまでの実験では見つかっていません。そこで、超対称性は現在の宇宙では破れていて、ペアになる粒子はこれまでに見つかっている粒子よりもずっと重いと考えます。

超対称性理論が本当に正しいかを確かめるには高いエネルギーの実験で超対称性粒子を作り出すしかありません。これまでに得られたいろいろな実験データを総合すると、超対称性粒子もLHC加速器で発見される可能性があるので、期待が高まっています。

また、もし超対称性理論が正しければ、超対称性粒子の中の電気的に中性なものが宇宙の暗黒物質の最有力候補となります。

ヒッグス粒子の超対称パートナーと三角異常項

では、標準理論でヒッグス粒子が一種類なので、そのペアとなる超対称パートナーのヒグシーノもやはり一種類なのでしょうか? ここでヒグシーノのスピンが1/2(半整数)であることが問題となります。

標準理論や超対称性理論などに含まれる現代の素粒子物理学の基礎となっている量子場の理論では、Z0粒子やπ0粒子の反応の計算に現れる三角異常項(図4)で、理論に含まれるすべての半整数スピンの粒子の和がそれぞれの世代ごとに電気的に中性でなければならないことが求められます。

図4

三角異常項に関係するスピン1/2粒子の寄与を計算するためのファインマン図形。"f"とあるのは、理論に現れる半整数スピンの粒子(fermion)をすべて計算に含める、という意味。

実際、標準理論に含まれる半整数スピンの粒子の電荷を世代ごとにすべて足し合わせてみると

+2/3(アップクォークの電荷)×3(3種の色の区別がある)

+(-1/3)(ダウンクォークの電荷)×3(3種の色の区別がある)

+0(ニューロリノの電荷はゼロ)

+(-1)(電子の電荷は-1)

=0

となって、電気的に中性になっています。ところが超対称性理論の場合は、半整数スピンの素粒子を足し合わせて、電気的に中性にするには、ヒグシーノの元となる場を二種類考える必要があることがわかっています。

超対称性理論では整数スピンの粒子と半整数スピンの粒子が必ずペアとなるので、超対称性理論が正しければ、ヒッグス場も標準理論で考えた場合の倍、つまり8つの成分をもつことになります。そのうちの3つの成分が自発的対称性の破れによってW+粒子、W-粒子とZ0粒子に吸収されるので、この場合のヒッグス粒子は図3のように(h, H0, A0)という中性ヒッグス粒子と、(H+, H-)という電荷を持つヒッグス粒子があるはず、ということになります。

宇宙のあらゆる場所に潜んで、他の粒子に質量を与えると考えられているヒッグス粒子のことを「神の素粒子」と呼ぶ人もいます。もしこの宇宙が超対称性を持っていれば、神の素粒子は最低でも5種類はあるはず、そんな予測の解明に研究者は日夜取り組んでいます。

![]() 毎週の記事のご案内をメールマガジン「news-at-kek」で配信します。

毎週の記事のご案内をメールマガジン「news-at-kek」で配信します。

詳しくは こちら をご覧ください。