- トピックス

「CMB B-mode – NEXT」開催後記~地上と宇宙からの観測が生み出すシナジー

2025年2月12日

1月27日〜29日にCMB偏光観測に関する研究会「CMB B-mode – NEXT」がKEKつくばキャンパスで開催されました。CMBは宇宙マイクロ波背景放射(Cosmic Microwave Background)の略で宇宙最古の光です。その特性には宇宙に関する様々な情報が刻まれており、特に宇宙のはじまりについての研究を進める上でCMB偏光の観測は欠かせません。

1日目はCMB偏光観測の最新の状況に加えて、物理成果を最大化するための「地上からの観測と宇宙からの観測のシナジー」について集中的に議論し、2日目、3日目はいくつかの主要なトピック(前景放射*や装置系統誤差のモデリング, 偏光変調器開発の現状やデータ解析手法の進展など)に関して深く掘り下げて議論を行いました。

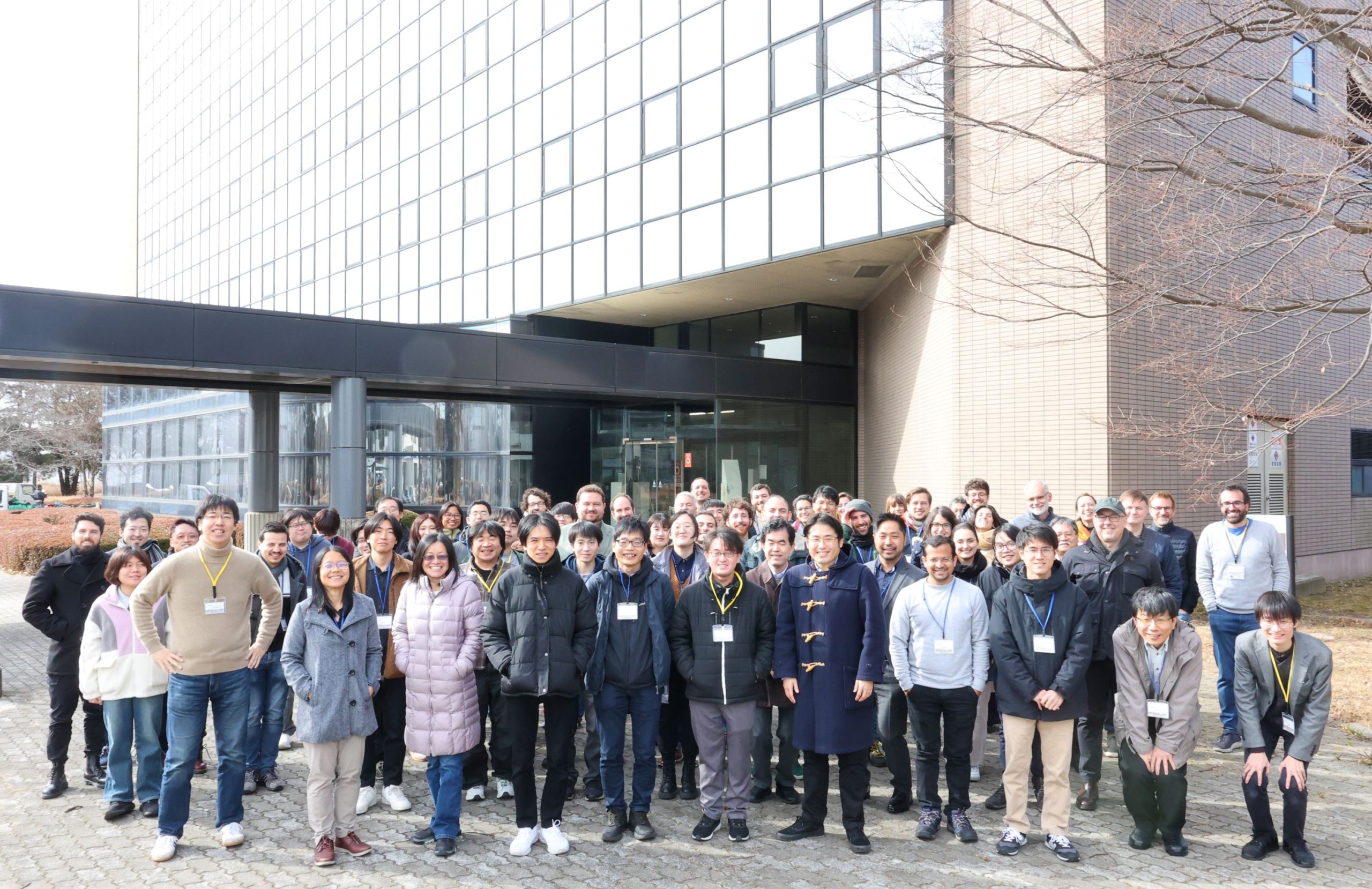

研究会には世界中から110名以上の参加登録があり、会場にも90名程度の研究者が集結し, 熱い議論を繰り広げました。プログラムは招待講演が44件とポスター発表が20件で、CMB偏光観測の最新の結果から、ハードウェアの開発・機械学習・理論まで幅広く、CMB観測の将来を見据えた意見が交わされました。

会期中、素核研セミナーとして、東京大学の日下 暁人(くさか あきと)准教授が「Observing the First Light in the Universe, from the Earth and from the Sky」というタイトルで講演をしました。CMBの発見から最新の偏光観測の結果まで、地上と衛星の望遠鏡がどのように共闘して初期宇宙に関する理解が進展してきたか、また今後の精密偏光観測に向けて地上と衛星が果たす役割などの展望を、分野外の方にも分かりやすく紹介しました。

-

素核研セミナーには、会場、オンライン合わせて約140名が参加しました

世話役を務めた素核研CMBグループ長谷川 雅也准教授(兼WPI-QUP主任研究員)は、以下のように研究会を振り返りました。

「CMB偏光観測に関しては、現在地上実験が先行しています。これは、CMBの偏光が大気の影響をほぼ受けないため、(重さやサイズを気にせず)多数のセンサーを配置して用いることで、衛星実験をしのぐ精密観測が実現できるためです。一方、衛星による全天観測により、インフレーションの重要な予言であるスケール不変性の検証や、ニュートリノ質量和測定の精度向上に重要な宇宙論パラメータの測定が可能になります。地上と衛星での観測で何を得てどのような相乗効果が期待できるかについて共通認識を持ち、戦略的に次世代実験を計画し進めていく事が重要です。今回、「地上と衛星のシナジー」をキーワードにした(おそらく世界でも初の)研究会を企画したのはそういう理由からでした。

研究会には現行実験をさまざまなレイヤー(センサー開発、装置開発、解析、プロジェクトマネジメント)でリードする若手から中堅の研究者が多数参加し、多様な角度から精力的に意見を交わしました。期待以上に地上-衛星で話が噛み合っていた、というのが正直な感想です。この3日間だけでも複数の共同研究の種、新たなアイディアが生まれていたと思います。参加者の反応もよく、次回を望む声が早くも上がっていましたので、また新たな切り口を考えて企画できればと思います。最後に、研究会をサポートしていただいた皆さまに感謝いたします。」

【用語解説】

※前景放射:

宇宙の全天体からの放射を指し、CMBよりも(我々から見て)”手前”から放射しているように見えるため、こう呼ばれます。特に銀河系の星間物質からの放射はCMB観測にとって大きな妨げとなるため、観測データに混入した前景放射を可能な限りCMBと分離することが重要です。

(参考元はこちら )