- トピックス

おとなのサイエンスカフェ第11夜「巨大な加速器でせまる物質と宇宙の成り立ち」を開催しました

2025年2月21日

2月7日(金)、おとなのサイエンスカフェ第11夜「巨大な加速器でせまる物質と宇宙の成り立ち」を、未来をつくる杉並サイエンスラボ―IMAGINUS(イマジナス)で開催しました。

KEK素粒子原子核研究所(素核研)では、素粒子、原子核という極微な世界から広大な宇宙まで、理論および実験の両面からの研究を行っており、この世で最も小さい素粒子を研究することでこの世で最も大きい宇宙の謎の解明に挑み続けています。

初の都内開催となった今回のサイエンスカフェでは、素核研の戸本誠(ともと まこと)副所長が、「物質に質量を与えたヒッグス粒子」「宇宙初期の状態」「ヒッグス粒子を発見したCERNでの実験」について解説しました。

戸本副所長は本題に入る前に、科学の研究分野をスケールごとに示したウロボロスの蛇の図を使い、素粒子(極小スケール)と宇宙(極大スケール)が密接に関係していることを説明。宇宙の始まりを探る手法の一つとして、素粒子を用いた実験研究があると話しました。

本題ではまず、素粒子とそれに働く力を解説した後、素粒子の質量について説明しました。素粒子は「最も基本的な粒子」でありながら、電子とトップクォークではハチドリと象ほど質量が異なります。なぜこれほどまでに差があるのかまだよく分かっていませんが、素粒子に質量を与える粒子が存在し、それが2012年に欧州合同原子核研究機関(CERN)のLHC実験で発見されたヒッグス粒子であることが分かっています。

戸本副所長は、質量とは物の動かしやすさや動かしにくさの指標であると説明し、素粒子物理の研究者が質量をどのように扱うかを参加者に伝えました。

一般に「真空」は物質が存在しない空間と考えられますが、素粒子研究では「ヒッグスの海」で満たされていると捉えます。この概念を、パーティ会場のイラストを用いて解説しました。多くの人でにぎわう会場に有名人が現れると、その周囲に人が集まり、身動きがとりづらくなります。それと同様に、質量はヒッグスの海の中での動きにくさととらえられます。ヒッグスの海がまとわりついて動きにくい素粒子ほど質量が大きくなります。

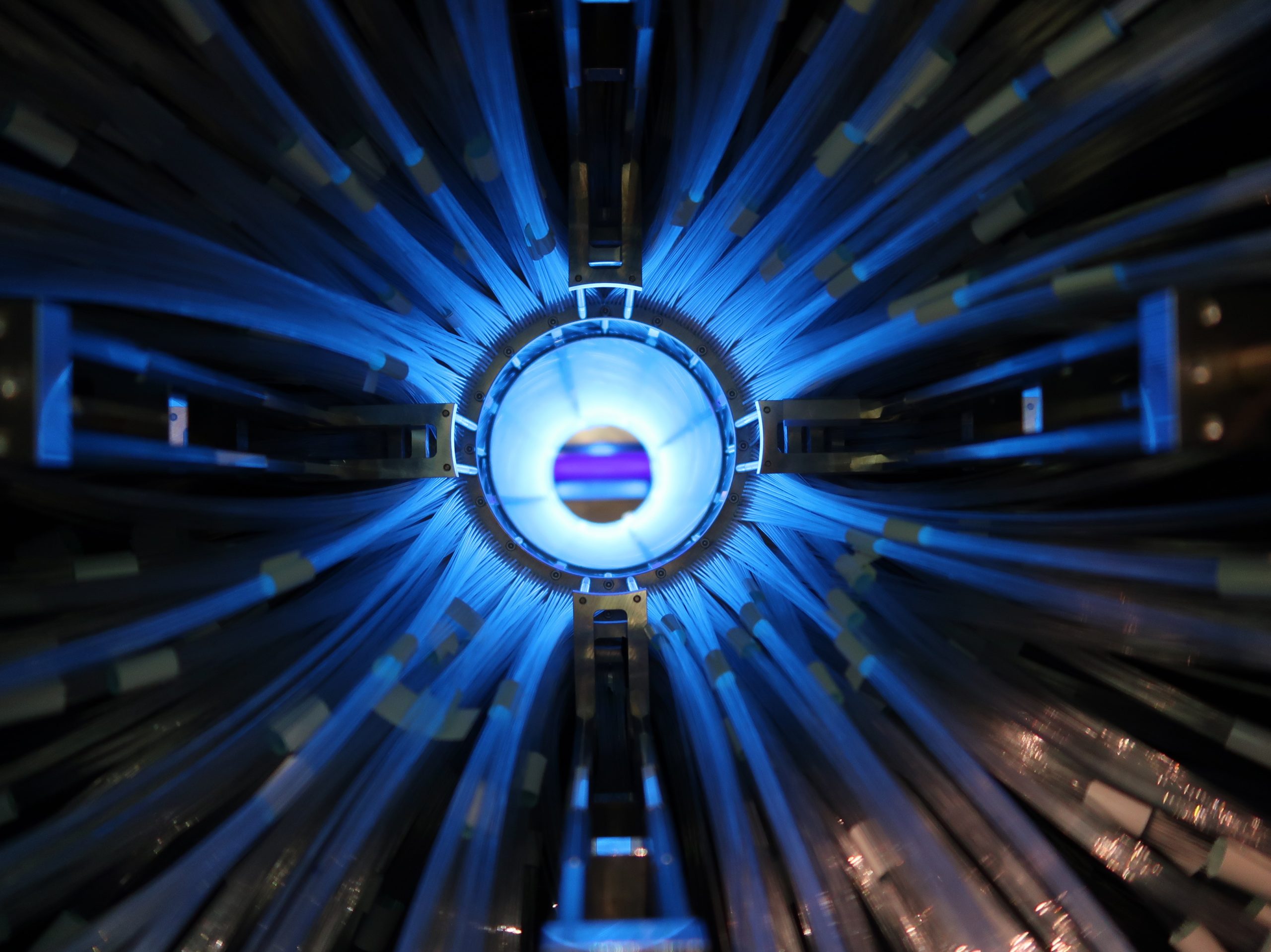

戸本副所長は、2006年からLHC/ATLAS実験に参加し、現在はATLAS日本グループの代表を務めています。世界最高の衝突エネルギーを誇るLHC(大型ハドロン衝突型加速器)を使って、粒子を加速・衝突させ、その崩壊の様子をATLAS検出器でとらえる仕組みを、迫力ある映像を交えて説明しました。

LHC/ATLAS実験は、2026年から2030年初頭にかけて高輝度化のアップグレードを実施します。その後は、ヒッグスの海の性質をさらに深く探る研究が進められる予定です。戸本副所長は、そのためには次世代の若手研究者を育成し、加速器や測定器などの技術開発に導いていくことが必要だと述べ、サイエンスカフェを締めくくりました。

そのあとは、会場などからの質問に対し、戸本副所長が時間の許す限り答えました。

参加者からの感想の一部を紹介します

- ヒッグスの海が膨張しても同じ状態であることが印象的だった

- 今までよく分かっていなかったヒッグス粒子について理解を深めることができた

- 内容もさることながら、戸本先生の気さくな人柄に魅せられました。楽しい時間でした

- 物事が全部分かったら面白くないという戸本先生の言葉が印象的

▼当日の様子は素核研YouTubeのアーカイブ動画からご覧いただけます▼

【第11夜IMAGINUS編】巨大な加速器でせまる物質と宇宙の成り立ち

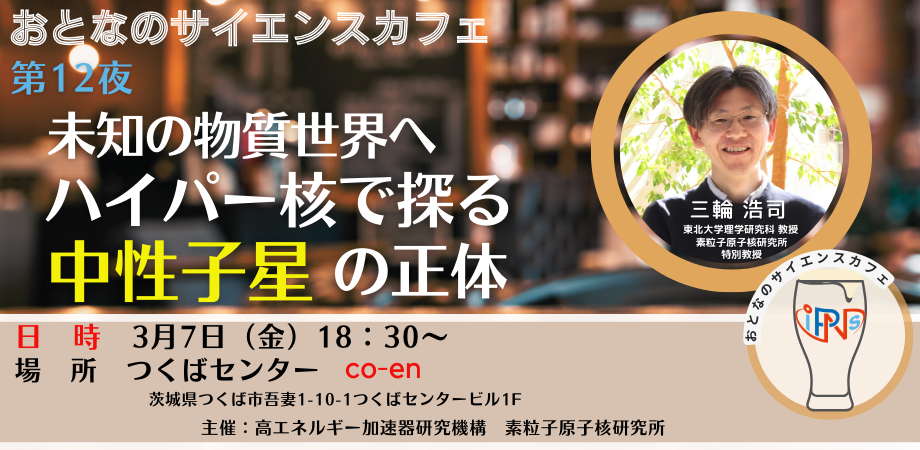

次回のおとなのサイエンスカフェ

おとなのサイエンスカフェは金曜日の夜、大人の特権である美味しいお酒やおつまみを楽しみながら、極微なサイエンスの話を楽しんでもらうことを趣旨に企画したもので、シリーズで開催しています。

次回は、3月7日(金)につくばセンタービルco-enにて行います。

おとなのサイエンスカフェ第12夜「未知の物質世界へ~ハイパー核で探る中性子星の正体」

私たちの宇宙を形作る物質。その究極の姿はどのようなものなのでしょうか?そして、それらを結び付ける「力」の正体とは?

この問いに挑むカギが「ハイパー核」と呼ばれる”奇妙な”原子核です。ハイパー核の研究は、超新星爆発で残された物質の最終形態である「中性子星」の謎を解き明かす扉でもあります。次回はハイパー核で働く新奇な核力の性質について三輪教授が解説します。さらに中性子星の内部構造の解明に向けた挑戦についても語ります。

▼詳細、参加お申し込みはこちらから▼