- トピックス

宇核連研究会2025開催後記 ~元素の起源天体と星の化学進化~

2025年4月17日

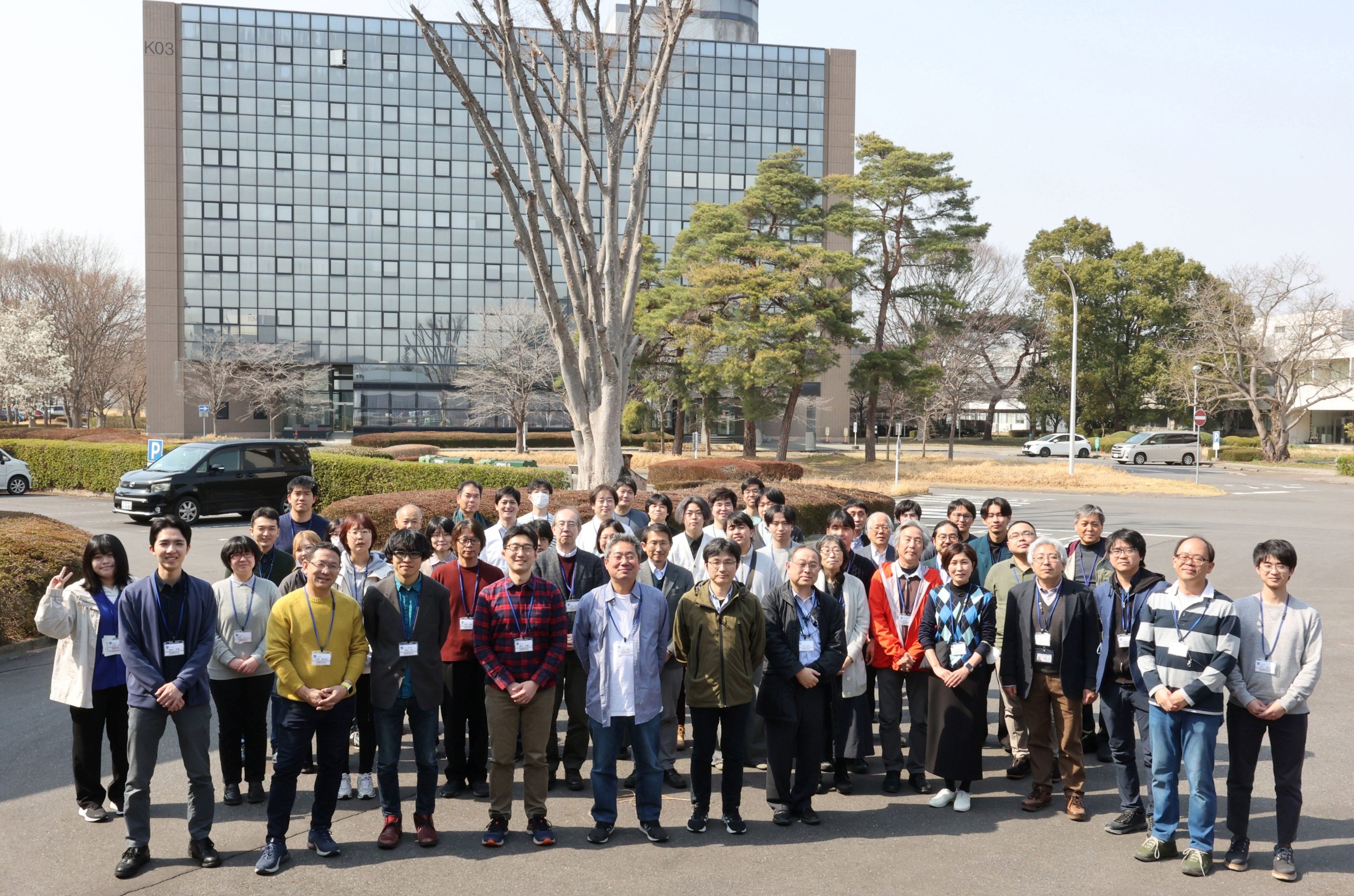

3月24日から26日にかけて、元素合成と星の進化に関する研究会「宇核連研究会2025 ~元素の起源天体と星の化学進化~」が開催されました。本研究会は、素核研WS、JST ASPIRE プロジェクト、理研数理創造プログラムiTHEMS、東京大学 理学系研究科附属 原子核科学センター、国立天文台からの支援のもと、宇宙核物理連絡協議会とKEK素粒子原子核研究所 和光原子核科学センターの共催で、KEKつくばキャンパスにて行われました。

多くの元素は星の中で作られ宇宙へと放たれたものです。星の進化は元素の起源に深く関係しており、その起源解明には天文学、天体物理学、惑星科学、原子核物理学、素粒子物理学などの多岐にわたる分野の連携が重要です。宇核連研究会では、分野横断的な最新の研究活動の講演を行い、元素の起源について大学院生・若手研究者を含む約70人の研究者が議論しました。

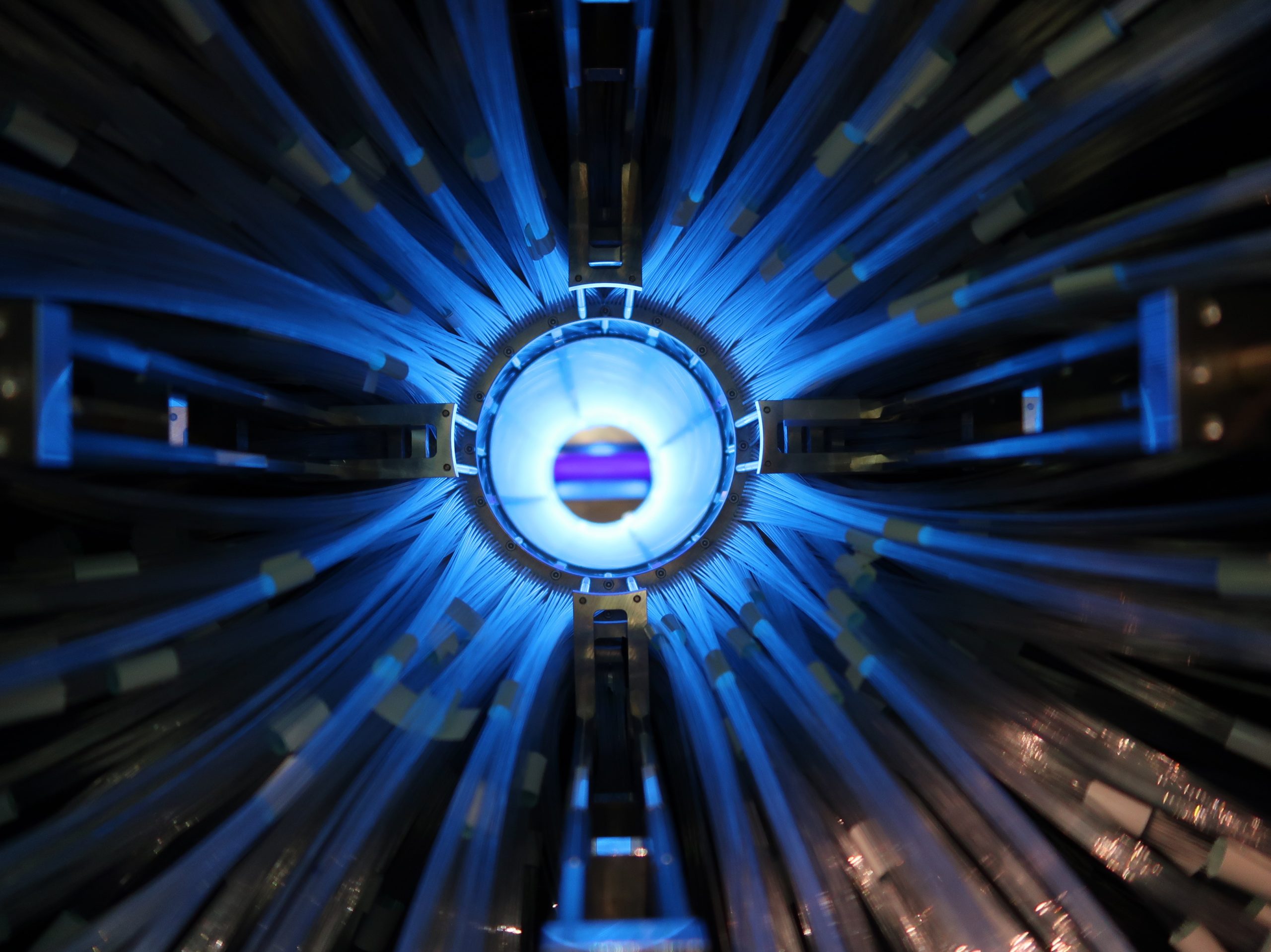

和光原子核科学センター(WNSC)は、爆発的天体環境で起こる速い中性子捕獲過程(r過程)による重元素合成およびウランの起源の解明を目指した研究を進めてきました。2024年度から、新たにKISS-1.5計画(※)を開始しています。

研究会初日はWNSCの研究をピックアップしながら、関連の深い爆発的天体環境下での元素合成について議論しました。2日目にはX線バースト天体での元素合成や、小惑星リュウグウに代表される隕石の元素分析結果から初期太陽系の形成について、最終日は、天文観測から銀河の初期形成、星の化学進化について意見を交わしました。

このように、天文観測、宇宙化学、惑星科学、天体物理学、原子核物理学など、分野横断的に最新の研究活動と今後の研究課題を共有し、星の化学組成とその進化に密接に関連する元素の起源を解明するため、活発な議論が行われました。今回の研究会は、これまで交流がなかった分野の研究者たちが新たなネットワークを築き、さらなる研究の発展を目指す良い機会となりました。元素の起源や星の化学進化を中心に、r過程による重元素合成の謎に迫るための分野横断的な研究をより一層発展させる契機となり、盛況のうちに終了しました。

※KISS-1.5計画

生成した短寿命核を高効率で収集・輸送できる装置群の開発や高精度の質量測定を可能とするMRTOF質量分光器を組み合わせることで、KISS施設の能率をこれまでの100倍にあげて、中性子過剰アクチニド近傍領域へのアクセスを飛躍的に拡大し、未到領域の質量測定と崩壊核分光を行います。これにより、重元素の起源解明に向けて中性子過剰な原子核の性質やr過程元素合成の包括的な理解を深めることが期待されています。