- トピックス

素核研EFグループ青木雅人氏がOutstanding Achievement Award受賞~ATLAS実験で高精度かつ安定した粒子検出を実現

2025年7月1日

-

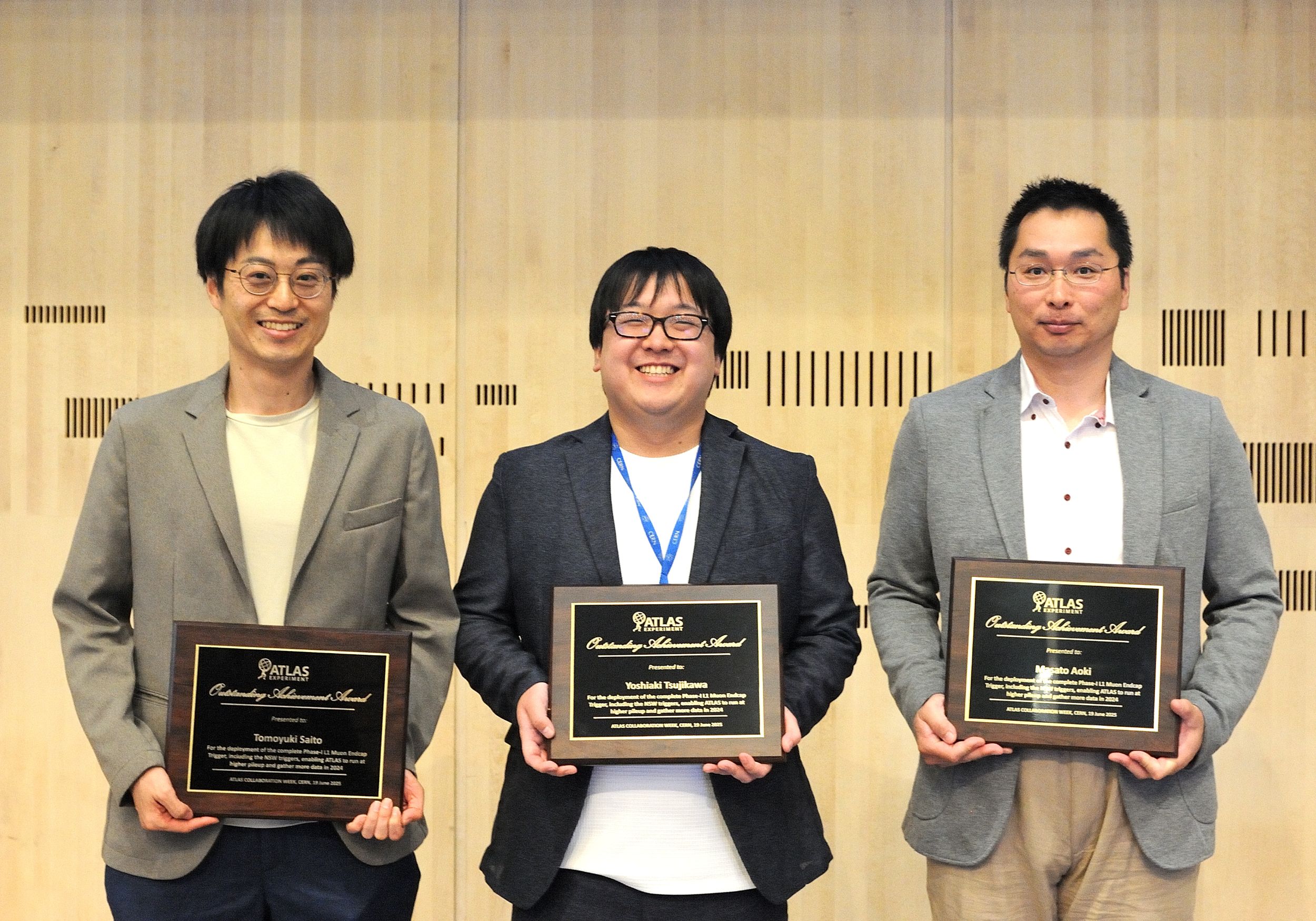

授賞式にて。今回は日本人3名を含む12名が受賞。写真右が青木氏

第8回Outstanding Achievement Awardの受賞式が6月19日にATLAS実験のコラボレーション全体会議(開催地:欧州合同原子核研究機関CERN)にて行われました。この賞は、ATLAS実験の優れた技術成果を表彰するもので、技術的最適化、検出器システムのほか、アップグレード、複合パフォーマンス、アウトリーチなどの活動分野など、コラボレーション全体から推薦されます。

今回、ATLAS実験におけるミュー粒子トリガーシステムに関する功績が称賛され、素核研エネルギーフロンティアグループの青木 雅人(あおき まさと)氏をはじめとする12名の国際共同研究者が受賞しました。

受賞理由となったのは、日本が開発と運用を主導してきた前方ミュー粒子検出器 TGC(Thin Gap Chamber) と、国際共同開発で2021年に導入された新型検出器 NSW(New Small Wheel) との高度な連携により、誤信号(偽トリガー)を大幅に低減し、ATLAS実験が高輝度ビーム下でも安定して運転を継続できる体制を確立した点です。ATLAS実験では、1秒間に何億回もの粒子衝突が起こります。すべての衝突を記録することはできないため、重要なイベントだけを瞬時に選び出して記録する仕組みが必要です。これが「トリガー」と呼ばれるシステムであり、高速かつ高精度に“記録すべき衝突”を判定する役割を果たします。

青木氏は、TGCの新しいトリガー回路が導入された2022年のLHCの第3期運転開始時に、まずTGC単体でのトリガー動作が設計通りに機能しているかを徹底的に確認・検証し、初期段階からの安定したデータ取得を可能にしました。2023年以降、LHCのビーム衝突性能(ルミノシティ)がさらに高まったことで、背景事象による誤トリガーの急増がATLAS実験の大きな課題となりました。この課題に対しては、TGCとNSWが同時に信号を検出したときのみ、トリガーを発行する新たな方式を導入することで、真のミュー粒子にのみ反応する、より信頼性の高いトリガー判定が実現されました。

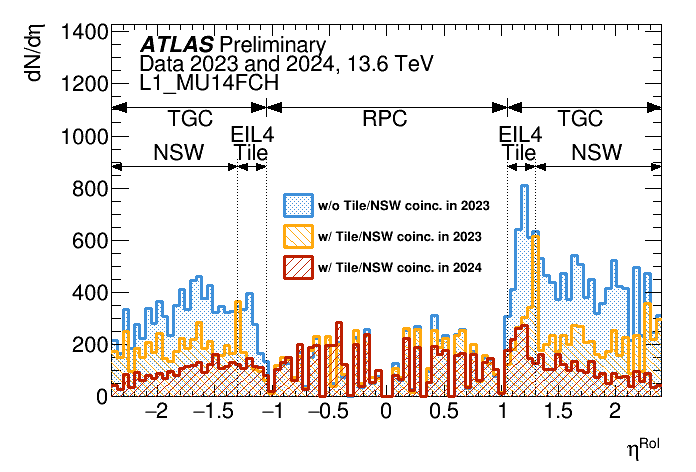

この新方式の導入にあたり、青木氏はTGCとNSW間のタイミング同期や信号の一致状況をモニタリングする機能を整備・強化し、さらに、NSW開発に携わる各国の研究者と密接に連携し、装置間の接続と最適化を主導することで、数々の課題を的確に解決してきました。その結果、2023年末には前方領域の約70%、2024年にはTGC全域にわたり新方式が導入され、ATLAS実験は高ルミノシティ下でより高い安定性とトリガー精度を実現することができました。

-

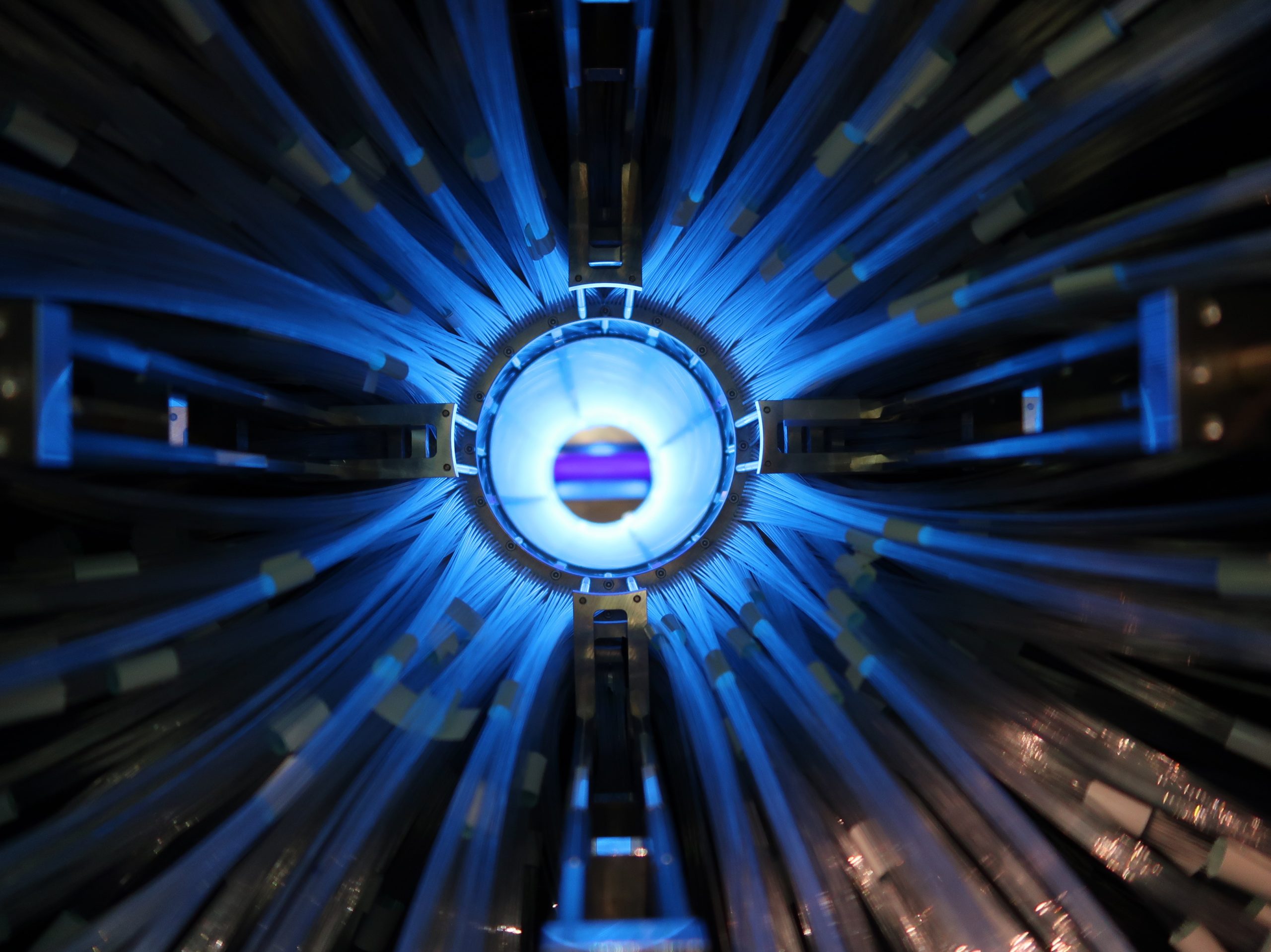

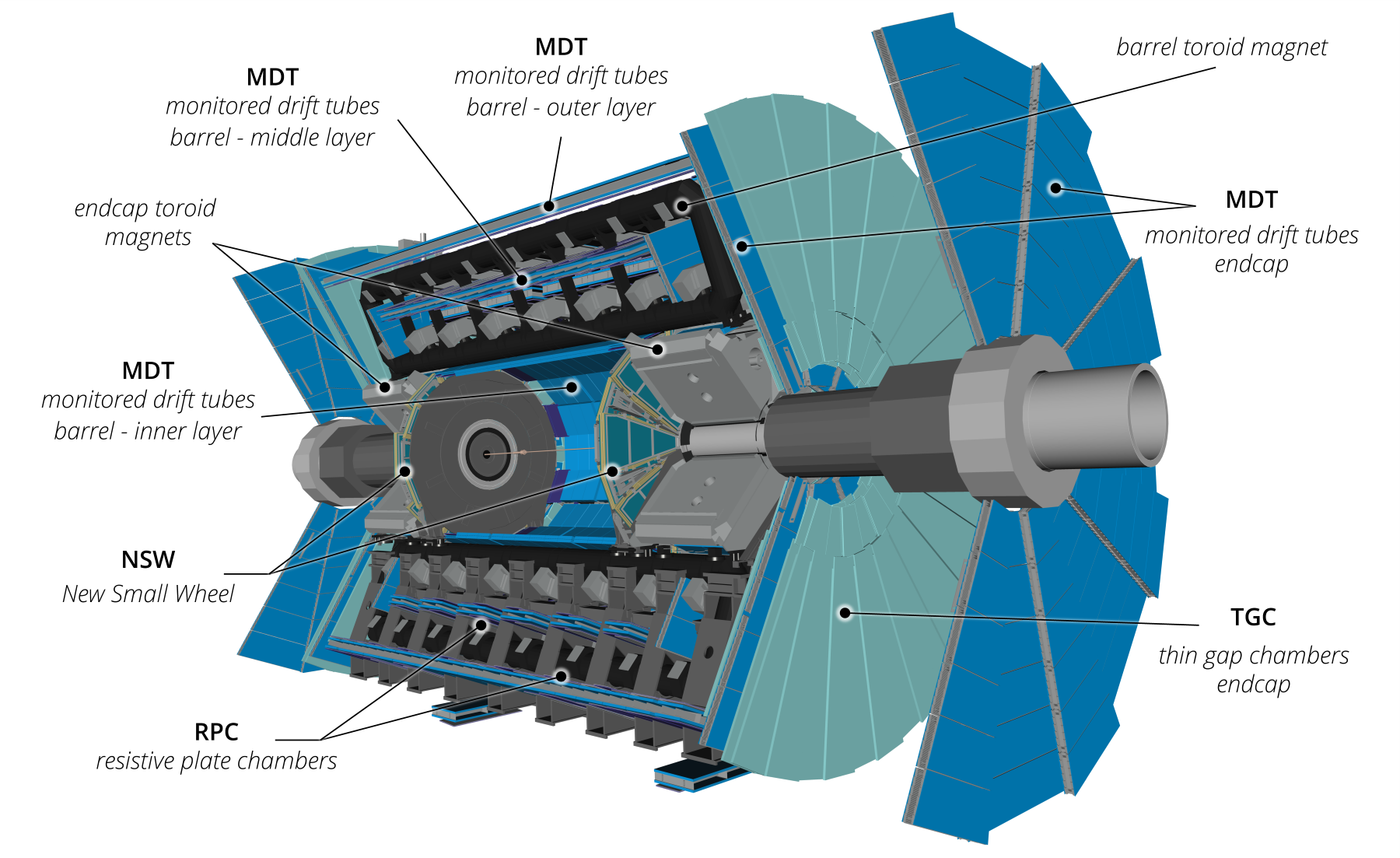

図1:ATLAS検出器の全体図。ミューオン検出器が最外周を取り囲んでいる様子を示している。 (掲載元:https://atlas.web.cern.ch/Atlas/GROUPS/PHYSICS/PAPERS/GENR-2019-02/)

-

図 2:LHCシャットダウン中に検出器を開いた際の写真。左:TGC検出器 中央:エンドキャップトロイド磁石 右:NSW検出器 (掲載元:https://cds.cern.ch/record/2775525)

-

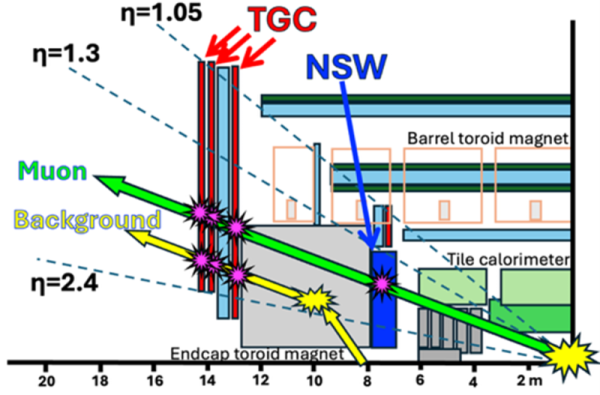

図 3:ATLAS検出器の1/4断面模式図で、TGCとNSWの位置が強調されている。ミュー粒子がTGCだけでなく、途中のNSWなども通過していることを条件に加えることで、誤信号(背景事象)を効果的に除去できる。擬ラピディティηは、この断面における粒子の飛ぶ方向を示す指標である。TGCは|η| > 1.05、NSWは|η| > 1.3の領域をカバーしている。NSWが届かない1.05–1.3の範囲は、他のミューオン検出器やタイルカロリメータが補完している。

-

図 4:ATLASトリガーによって検出されたミュー粒子候補の擬ラピディティ(η)分布。2023年初頭(NSW未使用、青色)、2023年後半(NSWを約70%導入、黄色)、2024年(NSWを全領域に導入、赤色)の比較を示しており、NSWの信号を加えることで誤信号が大きく抑制されていることがわかる。 (掲載元:https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/AtlasPublic/L1MuonTriggerPublicResults#Performance_of_the_Tile_and_NSW)

今回の受賞を受けて、青木氏は以下のようにコメントしました。

「このたびは ATLAS Outstanding Achievement Award を受賞でき、大変光栄に思います。本プロジェクトは、多国籍の研究者が密接に連携しながら、新たな検出器を本格稼働させるという難しい課題に取り組んできた成果です。この受賞は、関係するすべての研究者、技術者、学生の皆さまの協力と粘り強い努力の賜物です。今後もATLAS実験に積極的に関わり、高エネルギー物理の発展に寄与していきたいと考えています。」

-

授賞式での一枚。ATLAS Experiment © 2025 CERN

ATLAS実験とは

ヨーロッパのスイス・ジュネーブ近郊にあるCERNで行われている国際共同実験です。周長27キロメートルのLHC加速器と、直径約25メートル、長さ約45メートルの巨大なATLAS検出器を使って、素粒子の質量の起源に深く関わるヒッグス粒子の性質の解明や、新たな物理法則に関連する未知の素粒子の探索などを行っています。13の大学・研究機関からなるATLAS日本グループは、陽子-陽子衝突頻度を大きく高める高輝度LHC実験に向けて、内部飛跡検出器やミューオントリガー検出器回路の刷新を主導しています。