- トピックス

【大阪・関西万博ステージ企画】『見えない世界を知るために ―量子・宇宙』を開催しました

2025年8月29日

内閣府、文部科学省が主催する企画展「エンタングル・モーメント ―[量子・海・宇宙]× 芸術」の一環として、素粒子原子核研究所主催によるステージ企画『見えない世界を知るために ―量子・宇宙』 を、8月17日(日)、大阪・関西万博WASSEにて行いました。当日は105席が満席となり、さらに最大100人近くの方が立ち見で参加し盛況な会となりました。

私たちの常識とは異なるふるまいをする「量子」。「宇宙」の大半を占めながら正体が分かっていないダークマターやダークエネルギーなど、「見えないもの」への探究がサイエンスの最前線で続いています。本イベントでは、こうした「見えないもの」への科学的アプローチを軸に、私たちがどのように感知して共有できるのかを2部構成で実施しました。

第1部 基調講演

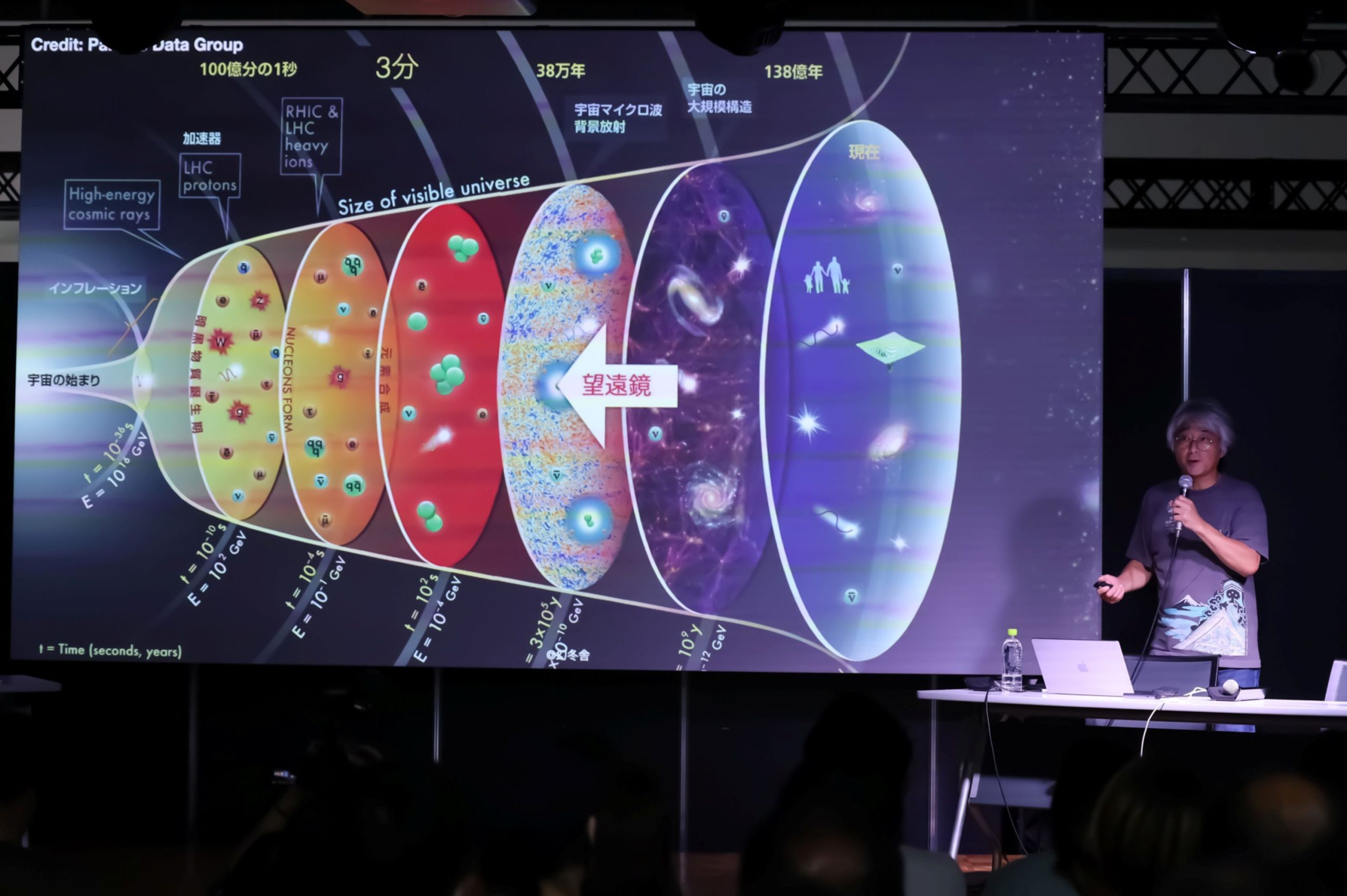

東京大学特別教授の村山斉氏が『宇宙はなぜ生まれたのか、我々はどこから来たのか』と題して講演しました。村山氏は、宇宙誕生時に起きたことや、私たちの身体をつくる元素や身の回りの元素がいかに作られていたのかを迫力ある映像とともに紹介し、「見えない量子の世界が私たちのルーツ。その世界を知ることが、なぜ私たちが存在しているのか、どこから来たのか、宇宙がどうやって始まったのかという問いにつながります」と語りました。

-

宇宙の歴史を説明する村山斉氏

第2部 パネルディスカッション

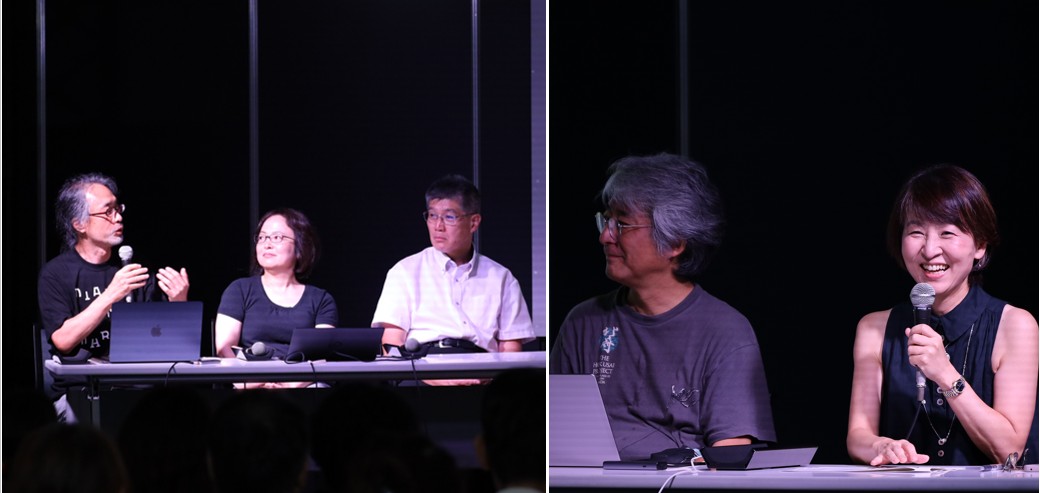

KEK理事の元村 有希子(もとむら ゆきこ)氏の進行で、科学者、視覚障害者支援の研究者、アーティストが、それぞれの立場から「見えない世界」に向き合う視点や体験を語り合いました。

-

(左から)森脇裕之氏、宮城愛美氏、浅井祥仁氏、村山斉氏、元村有希子氏

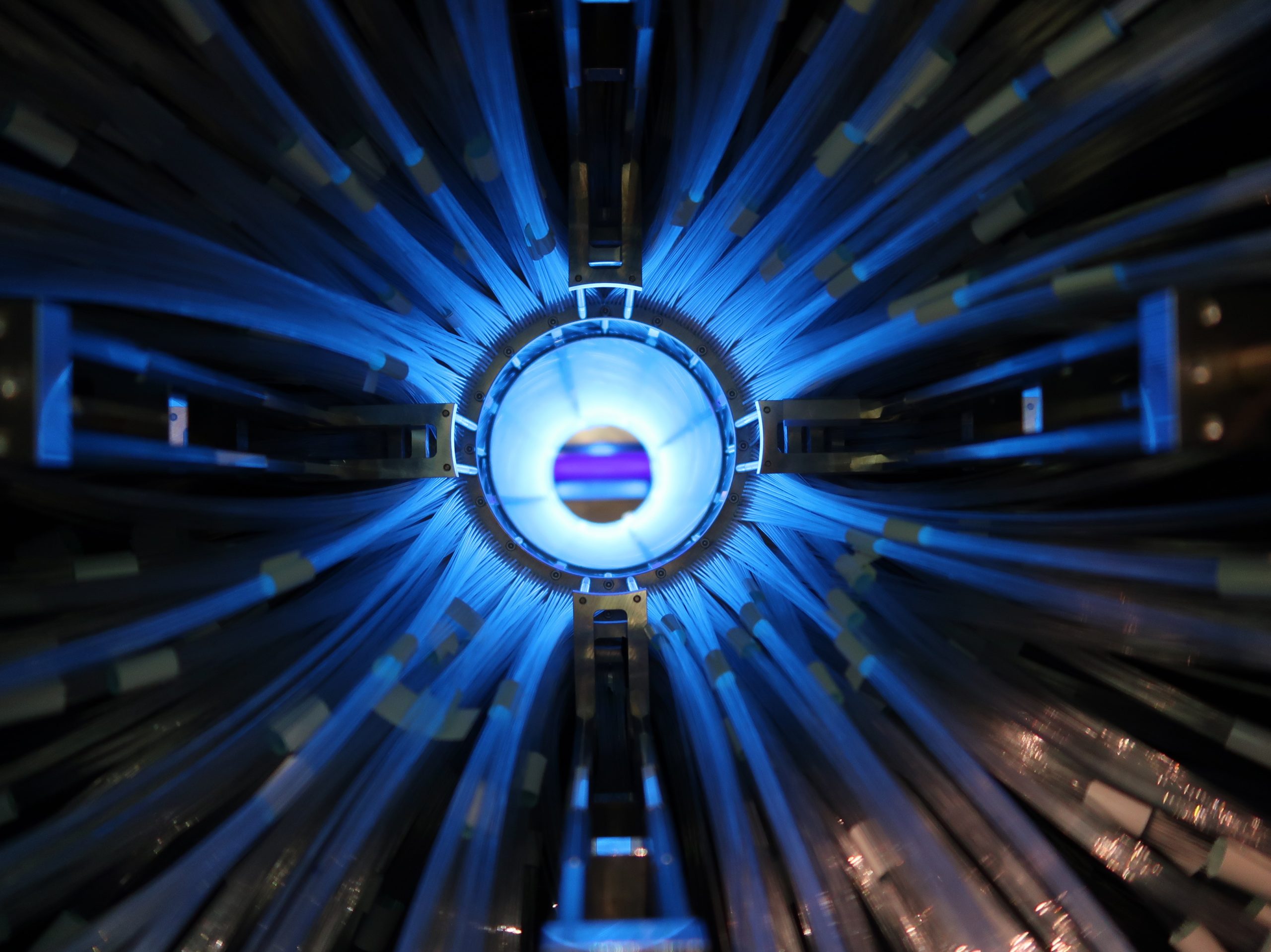

浅井 祥仁(あさい しょうじ)KEK機構長は、加速器を使って「見えないもの」をどう見るかを紹介しました。加速器は顕微鏡のようなもので、より小さなものを見るには、より大きなエネルギーが必要です。浅井機構長は「最終的には、時空に詰まっている“原子”そのものを見たい」と語りました。さらに、加速器を使ってミュー粒子や中性子を生成し、江戸時代の薬瓶の分析や小惑星リュウグウの石の初期分析を行っていることなども紹介しました。

筑波技術大学准教授の宮城 愛美(みやぎ まなび)氏は視覚障害者支援の研究に携わる立場から、見えないということはどういうことか説明し、見えないからこそ気付くこともあると視覚障害の学生とのエピソードを交えて紹介しました。また素核研と共同で制作した「宇宙と物質の起源」(講談社)の点字本や触図についても触れ、どのような工夫が施されているか語りました。

多摩美術大学教授の森脇 裕之(もりわき ひろゆき)氏は、光の芸術を追求していた頃の、LEDを使った自身の作品を紹介しました。さらに美術史の中で光を探求してきた印象派の作品を取り上げ、美術の変遷についても解説しました。森脇氏は「美術は“見える世界”を捉えるが、光や運動といったものを伝えることは科学の“見えないもの”を伝える営みと重なる」と語りました。

村山氏もNASA の「Sonification(音声化)」の取り組みを紹介。星雲などの画像を音に変換する映像を会場で共有しました。

さらに日本科学未来館・浅川智恵子館長からのビデオメッセージを上映しました。浅川館長は、あらゆる人たちが科学を楽しめるよう、多様性と包摂性を重視した活動を積極的に進めています。ビデオでは、未来館での「見えない世界」への取り組みや、新たな展示に施された工夫について紹介しました。

元村氏は「科学の途方もなさにワクワクし、わからなさに面白さを感じている」と語り、「そのワクワクを共有する手助けをしてくれるのがアートです。今日の体験をぜひ持ち帰り、これからもサイエンスとアートの関係に思いを巡らせてほしい」と呼びかけて、イベントを締めくくりました。

▼当日の様子はこちらからご覧ください▼

KEK YouTubeチャンネル

見えない世界を知るために―量子・宇宙

包摂性の取り組み

今回のトークイベントでは、どなたにも楽しんでもらいたいという思いから、視覚や聴覚に障害のある方への合理的配慮を検討しました。宮城氏をはじめ、視覚障害のある教員や聴覚障害者支援に携わる教員らと事前に話し合い、情報保障の観点から、文字通訳(日・英)と手話通訳を導入しました。これはKEKとして初めての試みです。参加した聴覚障がい者の方からは、「今まで縁遠く感じていた世界に自然と引き込まれました。手話通訳、文字通訳のおかげで内容をより深く理解することができました」と感想をいただきました。