- トピックス

SF作家松崎有理氏がKEKを訪問しました

2025年9月4日

8月26日(火)、SF作家の松崎有理(まつざき ゆうり)氏がKEKつくばキャンパスを訪問しました。

2025年7月に第56回星雲賞(日本短編部門)が発表され、松崎氏の作品「山手線が転生して加速器になりました。」が受賞しました。星雲賞は日本のSF分野で最も長い歴史を持つ高名な賞です。授賞式が8月31日(日)に日本工学院専門学校で開催されました。(詳しくはこちら)

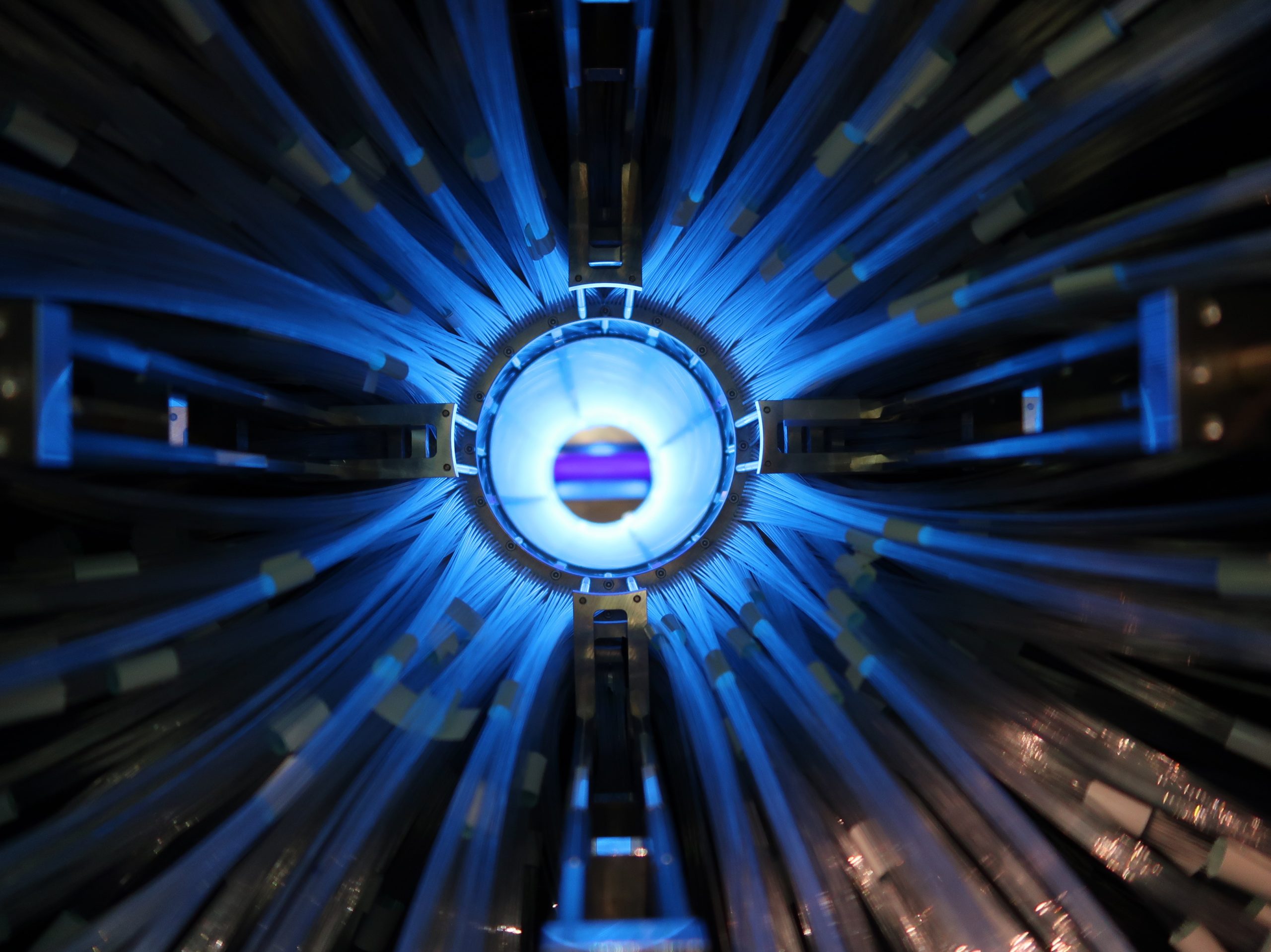

当日は、KEK素粒子原子核研究所(素核研)Belleグループ中山浩幸准教授が案内し、Belle II測定器や加速器の衝突点近くの部分を見学しました。現在はメンテナンス中で、測定器内部まで見える状態です。「まさに心臓部分まで見させていただき貴重な体験だった」と感想をいただきました。

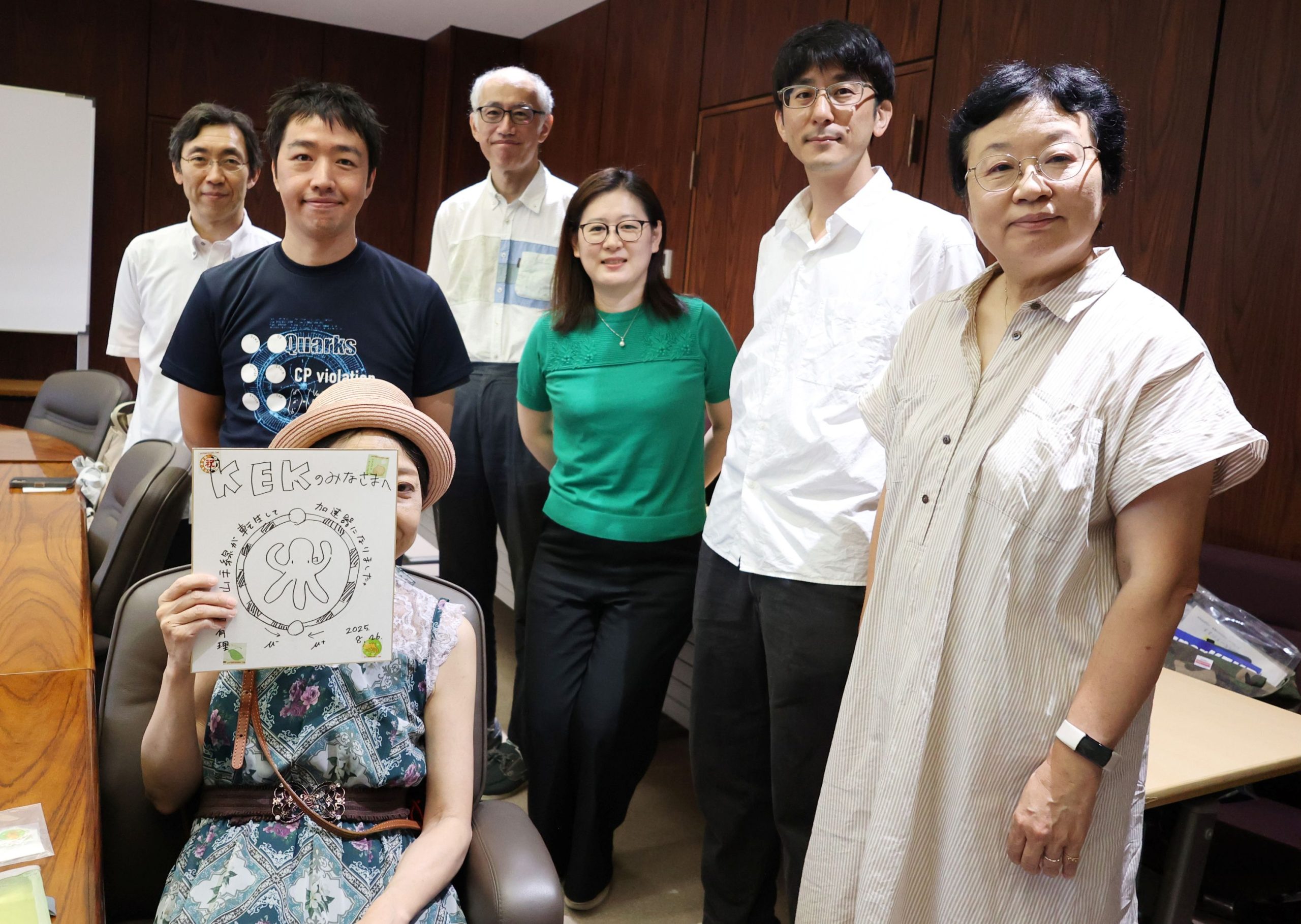

見学後はKEKがホストする国際共同実験Belle II実験や欧州CERNでのATLAS実験に従事する素核研の研究者たちと松崎氏との座談会を行いました。

以下その一部をご紹介します。(敬称略)

参加者:

中尾幹彦(Belleグループ 教授)

中山浩幸(Belleグループ 准教授)

中浜優(エネルギーフロンティアグループ 准教授)

山口洋平(エネルギーフロンティアグループ 助教)

野尻美保子(理論センター 教授)

松崎)研究者の方に必ず伺うのですが、どうしてこの道に?

中尾)中学の頃から科学雑誌を読み、物理かコンピューターか迷いましたが大学では物理を選びました。素粒子はシンプルで奥深く、それが面白いと思いました。

中山)高校生の頃は今ほど素粒子の情報はなかったですね。加速器を作る側にも興味を持ちましたが実験物理を選びました。自然が我々の仮説が正しいかどうか答えてくれる、それが面白いと思いました。

中浜)「物は何でできているのか」に興味を持っていました。高校生の頃、CERNのLHC(大型ハドロン衝突型加速器)を知り、山手線ほどの大きな加速器で小さな世界を探ると知り、これだと思いました。

山口)「この世の中のことを知らない限りは死ねない」と思い、最初は生物か物理かで迷いましたが、最も根源的な素粒子に魅かれて進みました。

野尻)松崎さんはSF小説を書く時にどうネタを決めているのですか?

松崎)まずアイディアが浮かびます。「山手線が転生して加速器になりました。」では、山手線も加速器も「環状」だというところからアイディアを膨らませました。加速器自体は漠然と知っている程度でしたので、書籍やKEKのwebサイトを参考にし、一般公開にも行きました。2021年に雑誌(小説宝石)に発表後、単行本にする時に、誤りがないよう外部の専門家に監修も依頼しました。SFファンは細かく読む方が多いので間違いがないよう気を遣っています。フィクション部分で面白く物語を膨らませるのはいいのですが、基本的なところは正確さを保つ努力をしているつもりです。

中山)小説の中でアメリカのフェルミ国立加速器研究所のロバート・ウィルソン所長が上下両院合同原子力委員会で証言した内容(※1)を載せていますよね。サイエンスアウトリーチの観点でとても大事な一節だと思います。

松崎)あの証言は絶対に入れたかったんです。委員会の議事録を読み込みました。長いなと思いながらあのシーンは削らなかった。研究費が巨額で理解されにくい分野だからこそ、読者に伝えたいと思いました。

山口)面白いなと思ったのは、ロバート・ウィルソン所長が答弁していた事は加速器の説得には使われていないですよね。最終的には加速器自身の個人的な愛でやる気になった、というおちで。アウトリーチも前提としてはロバート・ウィルソンの話を伝えた上で、やっぱり面白さを語ることが一番なのだと教えられました。

中山)なぜこんな研究をするのか聞かれることが多く、回答の一つとして、歴史を振り返ると100年前の量子力学や基礎科学といった、当時は日常生活に役立つものではなかった知見が今の日常生活に必須な技術になっている。何年先になるかわからないけれど種を撒いておくことが大切だと話しています。

松崎)それって宇宙開発をなぜやるかという理由付けにも似ているなと思います。巨額のお金を投じてまでやる価値があるのかと反論されますが、宇宙開発を進めることで副次的に便利なものや、あるいは世界平和につながることもあるだろうと思います。

中浜)小説という形で科学を取り上げていますが、松崎さんが人々に科学を広く伝えるために意識されていることはありますか?

松崎)ノンフィクションのように科学を伝えようとはまるで思っていないです。読者が「専門用語がたくさん出ていたけれど、話自体はすごく面白かった、この主人公大好き」と思っていただけるのが理想。正直、科学技術が伝わるかは気にしていない。読者が楽しんでくれたらそれでいいです。

中山)小説では加速器がAIとして意思を持ちますが、我々もデータ解析やビーム運転にAIを使っています。

山口)データ解析やバックグラウンド除去など、あらゆる場面で使っています。

中山)昔は加速器の調子が悪くなると熟練の研究者が性能をチェックしていましたが、最近はAIに学習させて安定化を図る取り組みも進んでいます。

中浜)小説の中にあった加速器運転の自律化ってすごくいいですよね。このアイディアはどこから?

松崎)車の自動運転から着想を得ました。加速器の運転はすごく難しいと聞いていたので、加速器自体が自分の体調を考えながら実験してくれたら便利だろうなと思って描きました。

中浜)我々はまさにその「道半ば」にいます。

松崎)最終的には自動運転を目指す?

中浜)はい。CERNのLHCではすでにそのようなプロジェクトが進められています。日本の実験でも取り組んでいますね。

中尾)ビーム運転中はありとあらゆるトラブルが起きますが、異なるタイムゾーン(時差のある地域)にいる研究者たちが協力して、調整しながら運転しています。小説にあったようなワーケーションはなかなか実現できませんが。

野尻)小説家になろうと思ったきっかけを教えてください。

松崎)数学が好きで本をよく読んでいました。ある時、数学者が主人公の海外のミステリー小説を読み、自分ならもっと上手く数学者を描けると思って長編を書いて新潮社の新人賞に応募したのが始まりです。最終選考まで残り、そのあと東京創元社からデビューさせてもらいました。(※2)

中山)「あがり」は松崎さんご自身の分野だからか、冷静な目で現実を書いていますね。最近の作品には研究者に対する温かさ、賛歌を感じます。何か松崎さんの中で変化があったのでしょうか?

松崎)キャリアが長くなってきたのである程度自由に書かせていただけるようになり、今が一番“素”を出して書けています。今回の作品がその最たるものですね。

私たちの研究の根幹をなす加速器を、SF小説という形で多くの人に知ってもらえたこと、そしてその作品が受賞したことを喜ばしく思います。松崎氏の今後の作品も楽しみです。

※1

“人間の尊厳や文化とは大いに関係があります。たとえば絵画や彫刻、詩のような。加速器の存在は、アメリカを守るに値する国にしてくれるでしょう”(「山手線が転生して加速器になりました。」から引用)

証言の原文はこちら

※2

松崎氏は、2010年「あがり」で第1回創元SF短編賞を受賞し、同作を表題作とした短編集で書籍デビューしました。