- トピックス

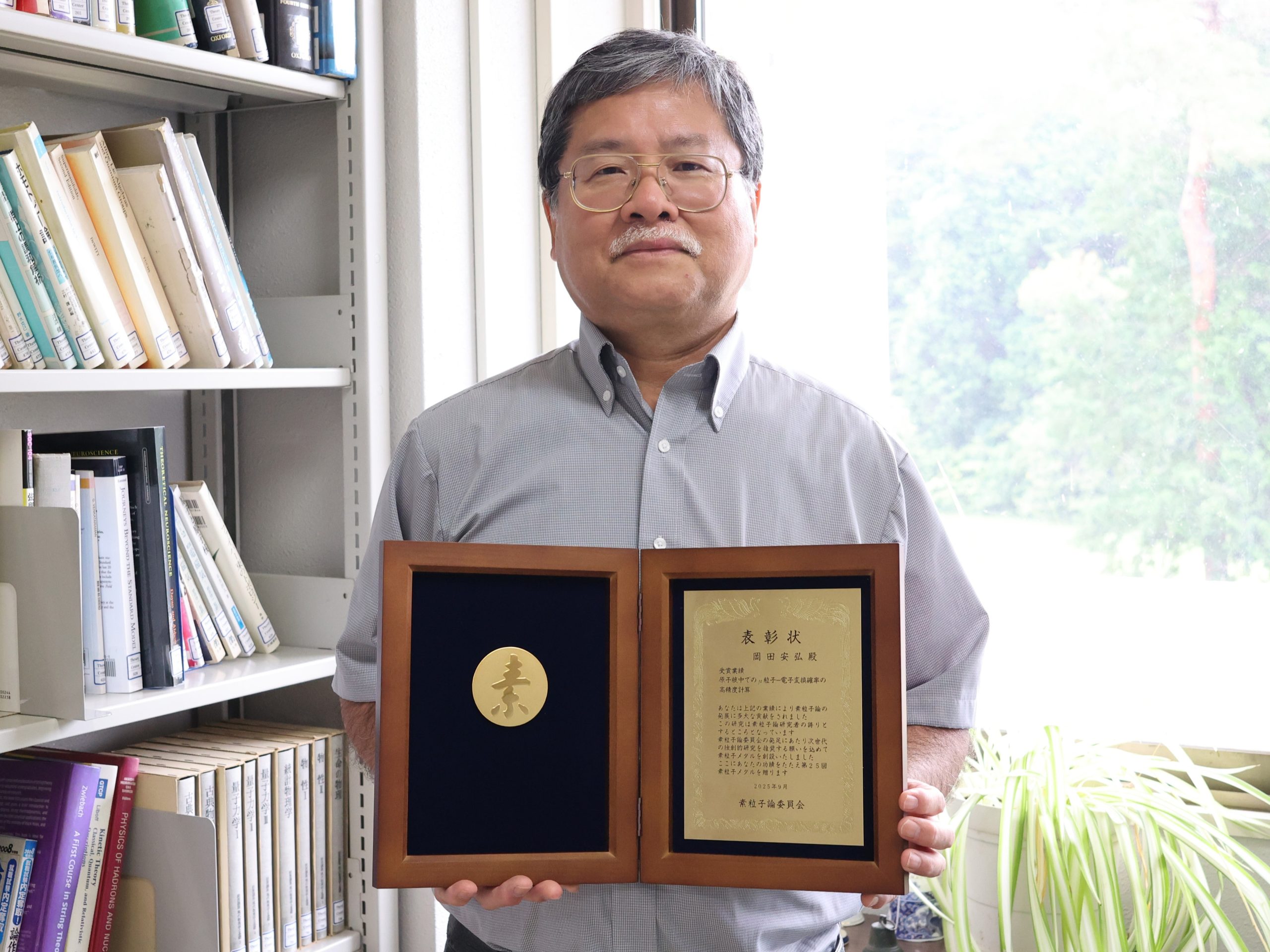

岡田安弘名誉教授が、第25回「素粒子メダル」を受賞しました

2025年10月2日

素粒子原子核研究所 理論センターの岡田 安弘(おかだ やすひろ)名誉教授(KEKダイヤモンドフェロー)が、北野 龍一郎教授(京都大学基礎物理学研究所)、小池 正史教授(宇都宮大学)とともに、素粒子論グループ(Japan Particle and Nuclear Theory Forum)から第25回素粒子メダルを授与されました。9月に開催された日本物理学会年次大会における素粒子論懇談会にて、授賞式が行われました。

素粒子論グループは素粒子物理学、原子核物理学、および関連する分野の発展を目的とする理論研究者の集まりで、素粒子メダルは「素粒子論およびその周辺分野で挙げられた顕著な業績を顕彰し、次世代のさらなる独創的研究が生み出されることを目的として、これに貢献した研究者に授与する」ものです。

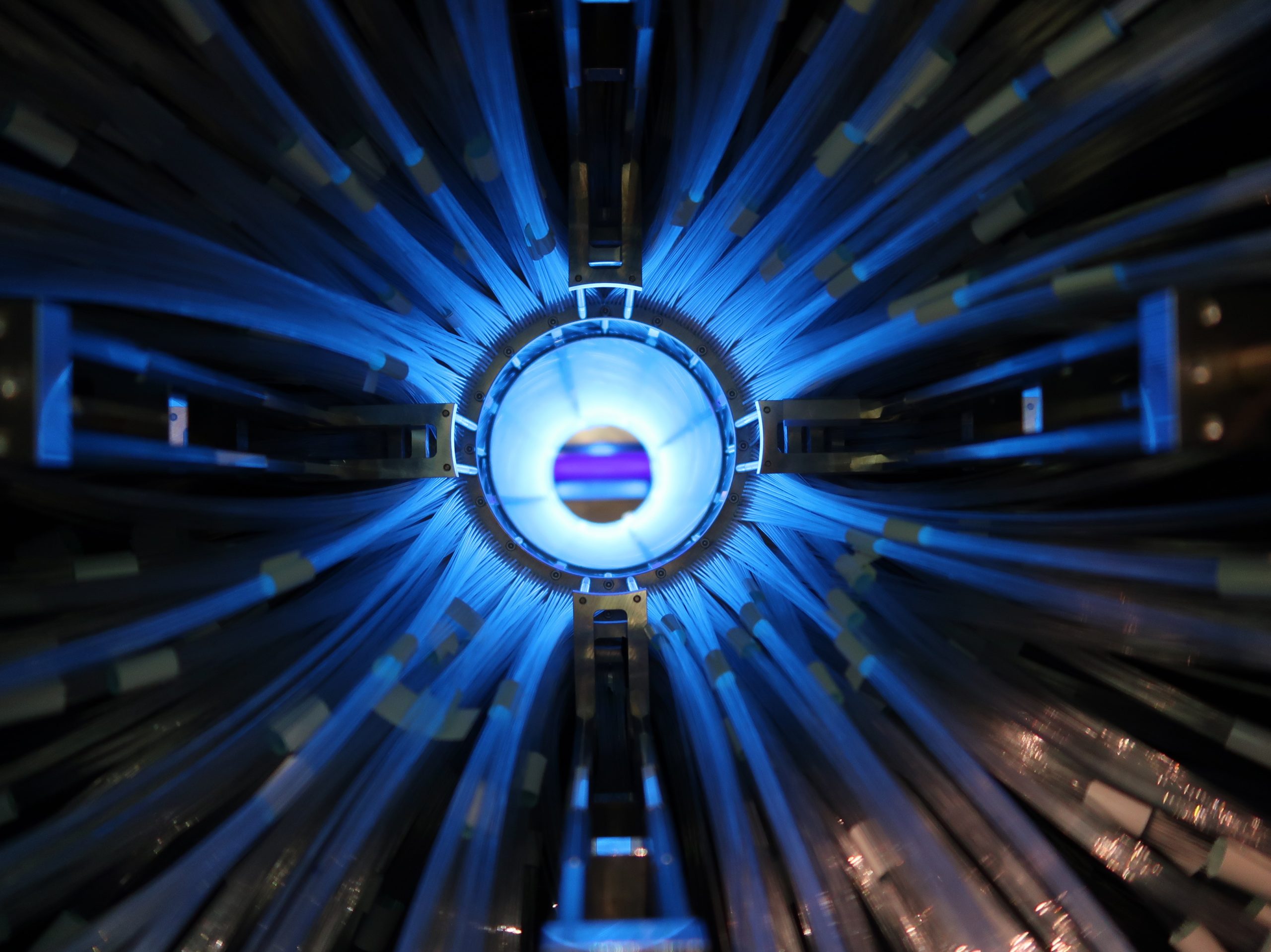

今回の受賞論文は「原子核中でのμ粒子–電子変換確率の高精度計算」です。

R. Kitano, M. Koike, Y. Okada, Phys. Rev. D 66, 096002 (2002).

受賞理由は下記のリンクをご覧ください。

www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/~sg.www/award_s/sg-l.9401.html

岡田名誉教授から受賞コメントをもらいました。

「2000年ごろ、当時COMET (Coherent Muon to Electron Transition)実験を計画していた久野良孝教授(当時大阪大学理学研究科)との議論の中で、ミュー粒子–電子変換における原子核の核種依存性が未解決の問題だと聞きました。そこで、当時総合研究大学院大学の学生だった北野龍一郎教授、日本学術振興会特別研究員だった小池正史教授と共同研究を行い、この論文をまとめました。

計算にあたっては、その時点で得られる限り最新で詳細な原子核中の核子分布の情報を取り入れ、実験家が将来の計画に使えるよう精確さを心がけました。また、後に他の研究者が検証・改善できるよう、できるだけ計算手法を詳しく記述しました。

この論文発表から数年後、米国のミュー粒子–電子変換実験(Mu2e)代表とお会いした際、「この論文は実験家が理論家に感謝したいと思えるような仕事だ」と言っていただいたのは、とても嬉しい経験でした。実際に実験家に役立ち、またその後の理論計算の基準の一つとして広く読まれたことも、当初の目標がある程度は実現できたと感じています。

今回、素粒子メダルを受賞し、この研究がこうした形で評価されたことを大変嬉しく思います。論文発表から20年以上が経ちますが、今は改めて現代的な観点から、今後の実験でどのように活用されていくのか楽しみにしているところです」

授賞式の様子はこちらをご覧ください。

https://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/~sg.www/award_s/medal25.html