ハイライト

超伝導100周年

2011年5月12日

数多くの実験を行っているうちに、全く想定外の結果が出る。細かい部分が予想と食い違っている。計算が合わない。くり返し、くり返し実験を行った結果、その「想定外」が実は事実であることが判明する—「科学者冥利につきる」という言葉はこんな瞬間にあてはまるのでしょう。

オランダの物理学者ヘイケ・カメルリング・オネス氏(図1)も、1911年4月8日にこの気持ちを味わったに違いありません。この日はオネス氏が「超伝導現象」を発見した日。今年は超伝導現象の発見から100周年に当たる年なのです。

超伝導の発見は、オネス氏を世界的に有名にしました。1913年には、低温物理学への貢献により、ノーベル物理学賞を受賞しています。実は、オネス氏の研究の当初の目的は、気体の特性を調べることでした。やはりノーベル物理学賞受賞者であるオランダの物理学者、ヨハネス・ディーデリク・ファン・デル・ワールス氏が1873年に発表した状態方程式を実験的に確かめることが目的だったのです。この状態方程式は気体と液体を区別なく扱うことができ、非常に革新的な考え方でした。これを確かめるためには、できるだけ広い温度の範囲で気体の圧力と体積の関係を研究する必要があったため、オネス氏は超低温になっても液化しない気体を探していたのです。

研究を進めるうちにオネス氏は、低温環境での物理現象に興味を抱きました。そして、1908年に、彼は初の液体ヘリウム生成に成功したのです。この時代のヘリウムは貴重品だったのですが、オネス氏は手を尽くして少量のヘリウムを生成。それをマイナス269℃まで冷却して液化させました。これは絶対零度とたった4℃しか違わない極低温です。こうして液体ヘリウムが使えるようになり、低温研究が花開くことになりました。

そして、1911年4月8日。オネス氏は、水銀を冷却して超低温での電気的性質の分析を行っていました。絶対温度4.19度(4.19ケルビン)まで冷却した時点で、予想外の現象が起きました。水銀の電気抵抗が突然消滅したのです。超伝導現象が発見された瞬間でした(図2)。オネス氏はスズ、鉛など他の金属でも実験を行い、特定の金属において同様の現象が起きることを確認しました。

4.19ケルビンより低い温度にすると、抵抗値が異常に低くなること、そして急激に温度変化が起きることから、オネス氏は「それまでに知られていなかった新しい状態に転移した」と考え、この現象を「Supraconductivity(後にSuperconductivity)」と名付けました。これが「超伝導」という日本語に翻訳されたのです(電気工学分野では「超電導」という漢字が使われることもあります)。

電気抵抗がゼロになる奇妙な現象として発見された超伝導は、その後の研究でさまざまな特異な性質を持つことが明らかになりました。これらの性質は、電子集積回路や電子ケーブルといった電子・エネルギー関連分野や、核磁気共鳴画像診断装置(MRI)などの医療分野、リ二アモーターカーに代表される交通・運輸分野など、多岐に渡る産業応用を生みだしました。 超伝導の不思議な性質はまた、加速器の研究でも様々な場面で活用されています。

KEKの超伝導低温工学センターでは、加速器開発や物理実験の基盤技術となっている、超伝導や極低温等の先端技術開発を推進しています。KEKが日本原子力研究開発機構(JAEA)と共同で運営している大強度陽子加速器施設(J-PARC)のニュートリノビームラインシステムの開発・建設や、欧州合同原子核研究機関(CERN)の大型ハドロンコライダー(LHC)の強収束超伝導四極電磁石の開発を行ってきました。

加速器で使われている超伝導技術の代表的なものとして、超伝導電磁石と超伝導加速空洞を紹介します。

超伝導電磁石

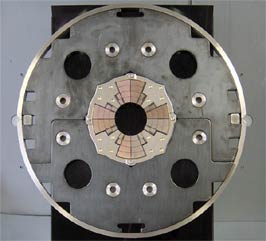

入力したエネルギーが熱エネルギーになる「散逸」が少ないため、超伝導磁石を使うと、非常に強い磁場を作りだすことが可能になります。CERNで実験が進められているLHCでも、超伝導磁石が使われています(図3)。LHCは、周長27キロメートルの地下トンネル内に建設された世界最大の加速器で、長さ15メートルの超伝導二極電磁石1232台を使用しています。これらの磁石は8.3テスラ※の磁場を作ることができる強力な磁石です。また、4箇所あるビーム衝突点には、米フェルミ国立加速器研究所とKEKとが分担して開発した、最終ビーム収束の為に必要となる四極超伝導磁石が使用されています(図4)。コイル内の最高磁場は8.6テスラに達します。更に、KEKの研究者を始め、多くの日本の研究者が参加しているATLAS実験の測定器にも、KEKが開発した中心磁場2テスラの薄肉超伝導磁石(Central S)が活躍しています。

J-PARCで進められているT2K実験は、大強度のニュートリノビームを岐阜県神岡にあるスーパーカミオカンデ検出器へむけて打ち出すための実験です。このビームラインでも超伝導電磁石が活躍しています。主リングの陽子加速器から取り出した陽子ビームを限られた敷地内で神岡方向へほぼ直角にビームを曲げるために使われています。

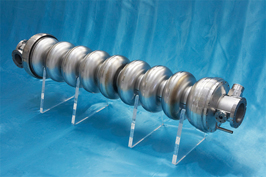

超伝導加速空洞

加速空洞で粒子のビームを加速するには、まずマイクロ波のエネルギーを送り込んで、空洞の中に電場を作り出します。この電場は一定の周波数で振動しているので、粒子のビームはこの電場の力を受けて加速されます。

超伝導加速とは、この加速空洞をニオブなどの超伝導体でつくり、液体ヘリウムで絶対零度近くの極低温まで冷却して超伝導状態にし、ビームを加速する方法です。超伝導状態では空洞の電気抵抗がほぼゼロになるため、空洞表面で電力の損失や加熱が起こらず、空洞の中のエネルギーを極めて効率的にビームに受け渡せることが特徴です。

超伝導加速空洞は、KEKのKEKB加速器でも使われています。また、国際協力で進められている次世代の加速器 国際リニアコライダー(ILC)や次世代放射光光源として期待されているエネルギー回収型ライナック(ERL)の加速技術としても採用されており、KEKでも精力的な研究開発が進められています。(図5)

また、この技術により加速器の大幅な小型化が図れるため、KEKでは、これまで大型の加速器施設でしか行うことのできなかった研究を、各研究所や企業、病院などでも行うことを可能にする装置「小型高輝度光子ビーム発生装置」の開発も進めています。

- ※テスラ:

- 磁場の強弱を示す量である「磁束密度」の単位。磁束密度とは、1平方メートルあたりに通っている磁力線の数を表している。地磁気は0.00003-0.00005テスラ。1テスラ=10000ガウス。

![]() 毎週の記事のご案内をメールマガジン「news-at-kek」で配信します。

毎週の記事のご案内をメールマガジン「news-at-kek」で配信します。

詳しくは こちら をご覧ください。