最表面の構造にどこまで迫れるか

#ハイライトナノテクという言葉が使われ始め、10余年。半導体素子や薄膜など、ナノ素材の開発は目覚ましい発展を遂げています。これら材料開発の背景には、ナノスケールで正確に観測する手段の進展があってのこと。特にナノスケールでは、最表面の構造が材料としての性質を左右することが多く、最表面の本当の姿を正確に見ることが重要になっています。

見えているとは限らない?

図1物質の最表面を原子レベルで見るには、走査型トンネル顕微鏡や原子間力顕微鏡などが活用されています。どちらも物質表面を探針でなぞるように移動させながら、表面を調べていくもので、探針と物質の間に流れる電流や力の大きさの変化から表面の凹凸を調べています。つまり、観測結果として描かれるのは電流や力の大小の分布であり、実際の構造そのものではないのです。もちろん研究者はそれらを考慮した上で、構造を決めています。しかし、専門家の間でも見解が分かれたまま10年以上も構造が決まらないものもあります。

例えば、図1はゲルマニウム(Ge)の結晶表面の上に、ほぼ1層だけ白金(Pt)を乗せたものを走査型トンネル顕微鏡で観測したものです。原子1粒ずつと思われる球体が見事に映し出され、その並びが非常に良くわかります。しかし、どれがゲルマニウムでどれが白金か分かるでしょうか?走査型トンネル顕微鏡で原子の種類まで見分けることは困難なのです。当初、ゲルマニウムの上に白金が乗っているものと考えられていました。しかし理論計算によって、白金はゲルマニウムの中に潜り込んでいる方がエネルギー的に安定であり、最表面にはいない可能性が高いと指摘されました。その後いくつかの理論研究が行われ、3つの可能性にまで絞り込まれましたが(図2)、決定打の無いままおよそ10年、これまでとは違う実験による判定が待たれていました。

この問題解決に挑んだのは、KEK物質構造科学研究所の望月出海 研究員(研究開始当時は、日本原子力研究開発機構 先端基礎研究センター所属)。「陽電子」という正の電荷を持った、電子の反粒子のビームを試料表面すれすれの浅い角度に入射し、全反射して得られる回折パターンを解析する全反射高速陽電子回折(TRHEPD)法※の応用研究を行いました。回折パターンとは、原子や分子が規則正しく並んだ結晶などにビームを入射すると現れる斑点模様のことで、原子の並びを反映しています。X線や電子線、中性子線を使った回折パターンから物質の構造を調べる手法が確立しており、物質・生命科学の広い分野で利用されています。しかし通常このような回折実験では、最表面だけの情報を取り出すのは非常に難しく、様々な工夫が必要になります。

TRHEPD法の画期的な点は、物質の中に入りにくい陽電子をビームとして利用し、最表面の原子1層分だけからの回折パターンを得られること。エネルギー10 keVの陽電子ビームをゲルマニウム結晶に入射した場合、視斜角2.2°までが全反射領域となり、原子1層分を観測できます。徐々に視斜角を大きくしていくと、原子2層、3層...と陽電子が入っていきます。実際に白金を吸着させたゲルマニウムに陽電子ビームを視斜角0.5°から0.1°ずつ6.0°まで変化させながら56枚の回折パターンを得ました(図3)。

図3 TRHEPD実験の模式図(左)とロッキング曲線(右)

陽電子を浅い角度で試料に入射。鏡面反射スポットの強度を角度依存性の分布にしたのがロッキング曲線。実験と理論計算によって得られるロッキング曲線を比較する。

そのパターンの鏡面反射スポットの回折強度(ロッキング曲線)を解析して、3候補の構造からの予想と比較した結果、提唱者がナノワイヤー(NW)モデルと呼んでいる構造モデルとだけ一致していることを確かめました。この3つ以外にこれまで提案されてきた10種類以上の構造モデルについても同様に比較しても、ナノワイヤーモデルだけが、実験結果と一致する結果となりました。10年におよぶ未解決事案を解決した瞬間でした。

最表面層の構造決定は得意中の得意

次に挑んだのは、シリコン原子1層からなるシート状の「シリセン」。高い導電率、光学特性、熱特性など他にはない特性を兼ね備えた、炭素1層から成る「グラフェン」のシリコン版とも言えるシリセンには、今、熱い視線が注がれています。長らく理論的な興味の対象にすぎなかったシリセンを生成する方法が相次いで報告され、その構造も提案されました。その中の一つ、銀の結晶表面上に作ったシリセンについて、原子力機構の深谷有喜研究副主幹らの共同利用で調べることにしました。

炭素と異なりダイヤモンド型構造しかないシリコンの場合、グラフェンのように原子一層が同一平面内に収まることはなく、配列そのものが規則的な凸凹構造になっていると予測されていました。また基板の銀原子とシリセンの凸凹構造の下の層の原子との間の距離も、シリセンの電気特性に影響することが知られています。そのため、最表面層の原子の配列や、そのすぐ下の層との距離などを調べることが重要で、これはTRHEPD法が強力な手法となります。

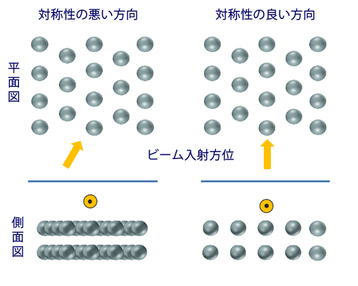

図4 対称性の悪い方向から見ると、原子層の間隔が明瞭になり、層と層の間隔が決まる。次に対称性の良い方向から入れ、平面内の構造を決める。

今回実験したのは、シリコン結晶の上に銀を20原子層積み上げ、その最表面にシリコンを一層重ねたものです。つまり、シリコン原子の網目のすぐ下には銀原子が並んでいる状態。この構造を決めるため、まず敢えて対称性の悪い方向から陽電子を入射し、視斜角を少しずつ変えて回折パターンを得ます(図4)。この条件の測定は、凸凹の第1層目、2層目、銀の層のそれぞれの面内の配置と独立に、鉛直方向の距離だけを正確に定めることができます。次に、対称性の良い方向から陽電子を入射し、視斜角を少しずつ変えて回折パターンを得ます。この条件の測定では、各層の面内の原子配置を正確に決めることができます。

「これからも次々と未解決な物質の最表面層の原子配置を決めていきます。」と語るKEK物構研 兵頭俊夫 特定教授。陽電子の研究に携わって40年余、KEK物構研に着任してからは、同時に着任した和田健 特別助教とともに、加速器から得られる高強度の陽電子ビームを使う施設の高度化を行い、新しい実験を立ち上げてきました。「同じグラフェンやシリセンでも、そのすぐ下の基板層が何であるかによって、原子間の距離やエネルギー状態は変わります。それらの構造の詳細を直接簡単に決められるのは、TRHEPDだけ。これを知ったら世界中の人が使いたがるのではないでしょうか。」

既にいくつかの研究は始まり、結果も出つつあります。最表面やそのすぐ下の構造を高精度で見ることで、また新たな物質科学のステージが拓けるのです。

※反射高速陽電子回折(TRHEPD)法

日本で開発された比較的新しい手法。1992年に一宮彪彦名古屋大教授が提案、1998年に日本原子力研究所(当時)の河裾厚男研究員、岡田漱平主任研究員ともに当時)が有用性を実証。その後同研究所(現日本原子力研究開発機構)で河裾研究主任のグループの深谷有喜研究副主任を中心に発展、成果を挙げてきた。しかし陽電子源に放射性同位元素を用いていたため、測定に多くの時間を要した。2010年にKEK物構研低速陽電子実験施設の低速陽電子ビームが世界最高の強度に達すると、TRHEPD実験の高効率化が期待され、原子力機構の装置を移設して共同利用が開始された。

なお当初は、反射高速陽電子回折(RHEPD)法と呼んでいた。

関連サイト

2013.11.21 プレスリリース反射高速陽電子回折法によりシリセンの構造決定に成功

2012.6.20 プレスリリース

本格的なポジトロニウムビームの生成に成功

-

カテゴリで探す

-

研究所・施設で探す

-

イベントを探す

-

過去のニュースルーム