放射光科学研究施設

放射光利用研究は,物質科学,生命科学,地球惑星科学,環境科学,エネルギー科学など,広い分野にわたっています。また,物質の性質(物性)の起源の研究は新しい機能性物質の開発へ,生命現象のしくみの研究は医薬品の開発へ,というように基礎研究から応用研究へ広がりをみせています。

共同利用に公開されているフォトンファクトリーは,機構の職員だけでなく,国内外の約3400名の共同利用研究者に利用されています。

放射光ってなんですか?

放射光は,高エネルギーの電子加速器の中で電子が加速度を受けてその進行方向を変えるときに放出される電磁波です。フォトンファクトリーで主に使われているのは,その中でも人間の目で捉えられる光「可視光線」より波長が短い(エネルギーが高い)真空紫外線,軟X線,X線と呼ばれる波長(エネルギー)域の光です。原子の大きさ程度の波長を持つ光,物質の内部の電子を外に飛び出させるのに十分なエネルギーを持つ光を使うことによって,分子や原子といった極微の世界を初めて観ることができます。放射光は指向性が高い明るい光(高輝度光)で,微小な試料の精密な構造を調べるのに優れた光です。また,偏光性・パルス性などの特徴を活かした先端的な研究も行われています。

どんな研究が行われていますか?

フォトンファクトリーで分析されたはやぶさ回収微粒子

細胞分裂の中心部の橋状構造と

細胞膜の架橋を行う

タンパク質複合体の立体構造

技術職員の仕事はどんなものがありますか?

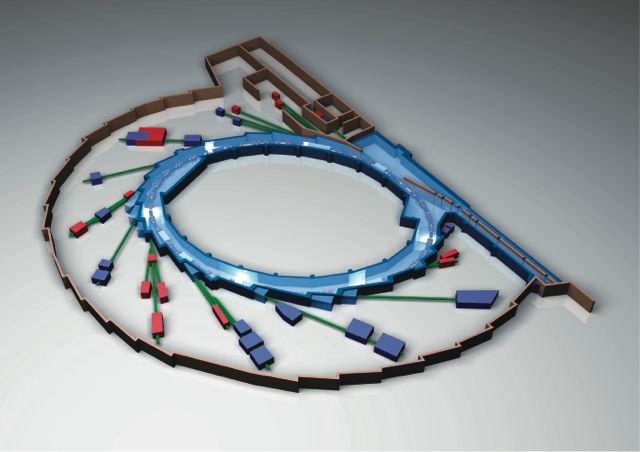

光源加速器から発生した放射光を実験装置まで導くのが「放射光ビームライン」です。ビームラインには,特定の波長(エネルギー)の光を取り出す「分光器」や光を収束させる「ミラー」などの光学系と呼ばれる装置が設置されています。終端にはさまざまな研究に特化した実験装置が備えられています。

放射光科学第一・第二研究系の技術職員は,放射光ビームラインに関わる技術開発,設計,建設,保守などの業務を行っています。これらの多くの業務は技術職員が中心となって取り組んでおり,国際学会を含む多くの学術会議での発表なども精力的に行われています。

放射光ビームラインの設計・建設・維持管理

放射光利用実験では,品質の良い光を試料に導くことが実験成果を左右する大きな要素です。これを実現するための光学系や真空技術などの要素技術の開発を行うとともに,それらを総合的に組み合わせたビームラインの設計・建設を行っています。

実験装置・測定器の技術開発

放射光利用実験では,試料に放射光をあて,回折・散乱された光,透過した光,放出された蛍光X線や電子などを「検出器」で捉えています。実験装置や検出器の開発,データ収集技術の開発などを,研究者と協力して行っています。

(手前左は多素子半導体検出器)

ビームライン・実験装置制御システムの開発

共同利用施設であるフォトンファクトリーでは,さまざまな分野の共同利用研究者がビームラインや実験装置を利用します。多岐にわたる研究者の要求に応えられるように拡張性が高く,かつユーザーフレンドリーな制御システムを開発しています。

放射光利用実験に関わる安全管理

実験者が放射光X線に被ばくすることがないように,インターロックという安全システムを開発・整備しています。その他,化学物質,電気などを安全に扱うためのさまざまな技術開発をしています。