先輩職員の声

放射光科学第二研究系

入所してから約2ヶ月間は新人研修が続きました。KEK全体で行われた初任者研修では先輩職員との懇談や施設見学を通して、社会人・機構職員としての基本的な規範・知識・技能を習得しました。技術職員の初任者研修では、技術職員としての在り方を体得するとともに、配属される組織以外の職場を体験しました。入所前は少し不安でしたが、これらの研修に参加することで働く心構えをしっかりと身につけることができました。また、同期入所の技術職員と親交を深めることができ、配属は違いますが今でも交流が続いています。

入所してから約2ヶ月間は新人研修が続きました。KEK全体で行われた初任者研修では先輩職員との懇談や施設見学を通して、社会人・機構職員としての基本的な規範・知識・技能を習得しました。技術職員の初任者研修では、技術職員としての在り方を体得するとともに、配属される組織以外の職場を体験しました。入所前は少し不安でしたが、これらの研修に参加することで働く心構えをしっかりと身につけることができました。また、同期入所の技術職員と親交を深めることができ、配属は違いますが今でも交流が続いています。

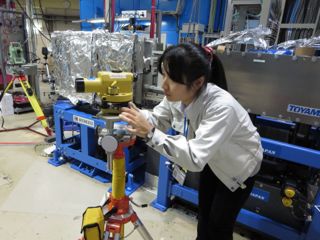

現在、私は放射光ビームラインの建設と立ち上げ作業に携わっています。PF実験ホールの中での現場作業が主です。建設では実験装置まで放射光を導くための光学系コンポーネントの設置や測量を行いました。立ち上げ作業では利用する研究者の要望に応えられるよう、放射光ビームのサイズや強度の測定・調整を行っています。学生時代の専攻分野とは大きく異なるためわからないことだらけですが、作業を経験しながら学んでいます。初歩的なことから専門的な知識まで、周囲の先輩方が優しく教えてくださるので心配はいりません。最近では設計図面の読み描きや装置を真空状態にする作業など、少しずつ仕事に主体的に参加できるようになってきました。その他にも実験結果解析プログラムの改良もしています。放射光利用実験の成果をより良いものとするため、一人前の技術職員を目指して頑張ります。

私のいる職場では、業務で必要となれば外部で行われる講習会や資格取得に積極的に取り組むことができます。夏にはクレーン学校に通い、つり上げ荷重5トン未満のクレーンの運転と玉掛け業務に従事することができるようになりました。今は高圧ガス製造保安責任者の資格取得を目指しています。多くの資格を取得し、できる業務の幅を広げていきたいです。

科学の発展の陰にある研究者の努力や、それを支える技術職員の技術を目の当たりにし、日常生活での意識も大きく変わりました。私も現在その一員として働いていることに喜びを感じ、貢献していきたいと考えています。KEKは科学の奥深さと広がりを肌で感じることができる、とても魅力的な職場だと思います。

ミュオン科学研究系

皆さんはミュオンという言葉をどのくらい耳にしますか?私は大学・大学院で物性物理を専攻してPF-ARで実験するなどしていました[1]が、学生の時にはミュオンという言葉を耳にするのは年に数えるほどでした。最近は1時間に数回は耳にしています。加速器施設をユーザーとして利用し物性実験を行うこともやりがいはありましたが、個人的には、実験装置の多くの部分をいわばブラックボックスとして利用しなければいけないことは絶えず気になっていました。物性物理の原則はサンプルのことだけを考えることで仕事ができるのだと思います。

皆さんはミュオンという言葉をどのくらい耳にしますか?私は大学・大学院で物性物理を専攻してPF-ARで実験するなどしていました[1]が、学生の時にはミュオンという言葉を耳にするのは年に数えるほどでした。最近は1時間に数回は耳にしています。加速器施設をユーザーとして利用し物性実験を行うこともやりがいはありましたが、個人的には、実験装置の多くの部分をいわばブラックボックスとして利用しなければいけないことは絶えず気になっていました。物性物理の原則はサンプルのことだけを考えることで仕事ができるのだと思います。

震災直後の2011年にKEKに入所して間もなく3年になります。主に、J-PARC・MLFにあるUラインの建設業務行っています。世界最高強度のパルス状ミュオンを用いて、超低速ミュオンによる物性実験を世界で初めて実現するため準備しています。特には、超低速ミュオンをレーザーイオン化するための大強度真空紫外コヒーレント光の輸送などを担当しています[2]。具体的には、レーザーに関してはレイトレース計算を行い、ガイドレーザーによる調整作業やユーティリティの整備などを行っています。真空に関しては差動排気計算や図面作成などを行いチェンバの設計を行っています。電離箱や電磁石に関しては電場・磁場計算や電離箱の設計・磁場測定などを行っています。その他、超低速ミュオン生成用タングステン標的の表面状態を調べたり[3]、ビームコミッショニングに参加したりしています。ミュオン科学研究系は大きな組織でない一方で必要な加速器技術が多いので一人の業務が多岐に渡りますが、皆さんにお世話になり期待に応えられるようきちんと考えれば自分の予想以上に色々できるものだと感じています。

施設建設の業務は、複数の業務の関係と工程を把握し、その中でいかに考えいい仕事にするかが問題です。いいかえれば、施設が必要なこと・自分ができること・自分がこだわりたいことをすりあわせて、やりがいをもって働くべきだと思います。時間はあまりありませんが、いわばどこまで考えてもよいというのは大きな魅力だと感じています。自分の仕事としては、2013年度は所内の競争的資金である物構研研究助成に採用され、大強度真空紫外コヒーレント光の長時間測定をフォトダイオードで行うための準備をすすめています。

技術職員と聞いてエンジニアという言葉が出てきますか?エンジニアという言葉は十分理解されていないように思います。施設の未来を考えながら手を動かす仕事です。

[1] J. Nakamura et.al., J. Phys. Soc. Jpn. 79 064604 (2010)

[2] J. Nakamura et.al., KEK-MSL REPORT 2012 27 (2013)

[3] J. Nakamura et.al., J. Phys.: Conf. Ser. to be published