金属結晶中では電子が格子原子(イオン核)と衝突せず、丁度イオン核を避けるような量子の波となって結晶全体に拡がり、あたかも自由な電子のように振る舞っている事がよく知られている。この状態は1928年に若きE. Blochによって指摘されて以来、Bloch状態と呼ばれている。Bloch状態はそれに付随して現れるエネルギーバンドとともに固体中の電子の振る舞いを量子力学的に理解する上での基礎的な概念であり、これなくして今日の物性研究が成り立ち得ないことは言うまでもない。ところでBloch状態は結晶の周期性のみに依存した概念であり、周期的なポテンシャルの中に置かれた一粒子の量子力学的な振る舞いを記述するという点においてその適応範囲が電子に限られる理由はなく、原理的にはもっと重たい原子に対しても(それが隣接サイト間に有限のトンネル確率を持って動くことが出来るかぎり)同じように当てはまるはずである。ところが、現実にそのような「Bloch状態の原子」を観測しようとすると様々な困難が待ち受けている。その中でも最大のものは原子と格子の相互作用であり、これによって原子は周りの格子を歪ませて局在化(自己束縛)する傾向を持つ。これは原子の有効質量の増大を意味し、原子は格子の歪みを引きずりながら運動することになるので、当然原子ー格子歪みの複合状態(これをポーラロン状態と呼ぶ)のトンネル確率は著しく減少する。そのため、熱的に乱されないトンネル運動による「Bloch状態の原子」を観測しようとすると系を非常な低温に持っていく必要が生じる。幸いミュオニウム(水素原子の陽子をミュオンで置換えたもの)は水素原子の1/9という軽い質量のため、このようなポーラロン状態においても比較的大きなトンネル確率を持つことが従来の量子拡散の研究から知られており、既存の実験技術で到達可能な温度領域でもBloch状態になる可能性がある。そこで今回我々は「Bloch状態のミュオニウム原子」を観測すべく、10 mK以下に冷却したKCl(塩化カリウム)結晶中のミュオニウムをμSRにより詳細に調べた。

金属結晶中では電子が格子原子(イオン核)と衝突せず、丁度イオン核を避けるような量子の波となって結晶全体に拡がり、あたかも自由な電子のように振る舞っている事がよく知られている。この状態は1928年に若きE. Blochによって指摘されて以来、Bloch状態と呼ばれている。Bloch状態はそれに付随して現れるエネルギーバンドとともに固体中の電子の振る舞いを量子力学的に理解する上での基礎的な概念であり、これなくして今日の物性研究が成り立ち得ないことは言うまでもない。ところでBloch状態は結晶の周期性のみに依存した概念であり、周期的なポテンシャルの中に置かれた一粒子の量子力学的な振る舞いを記述するという点においてその適応範囲が電子に限られる理由はなく、原理的にはもっと重たい原子に対しても(それが隣接サイト間に有限のトンネル確率を持って動くことが出来るかぎり)同じように当てはまるはずである。ところが、現実にそのような「Bloch状態の原子」を観測しようとすると様々な困難が待ち受けている。その中でも最大のものは原子と格子の相互作用であり、これによって原子は周りの格子を歪ませて局在化(自己束縛)する傾向を持つ。これは原子の有効質量の増大を意味し、原子は格子の歪みを引きずりながら運動することになるので、当然原子ー格子歪みの複合状態(これをポーラロン状態と呼ぶ)のトンネル確率は著しく減少する。そのため、熱的に乱されないトンネル運動による「Bloch状態の原子」を観測しようとすると系を非常な低温に持っていく必要が生じる。幸いミュオニウム(水素原子の陽子をミュオンで置換えたもの)は水素原子の1/9という軽い質量のため、このようなポーラロン状態においても比較的大きなトンネル確率を持つことが従来の量子拡散の研究から知られており、既存の実験技術で到達可能な温度領域でもBloch状態になる可能性がある。そこで今回我々は「Bloch状態のミュオニウム原子」を観測すべく、10 mK以下に冷却したKCl(塩化カリウム)結晶中のミュオニウムをμSRにより詳細に調べた。

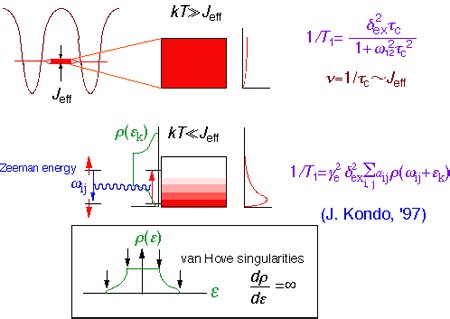

最近の理論研究によると、Bloch状態にあるミュオニウムのスピン緩和はミュオニウムのZeemanエネルギーと運動エネルギーの交換によって起こることが予想され、この場合には遷移確率がミュオニウムの状態密度ρ (ε) に比例することから緩和の大きさもρ(ε)を直接的に反映する(上図参照)。その結果、状態密度のvan Hove特異点近傍では緩和が異常に増大することが予想され、これがBloch状態間の遷移の直接的な指標となる。

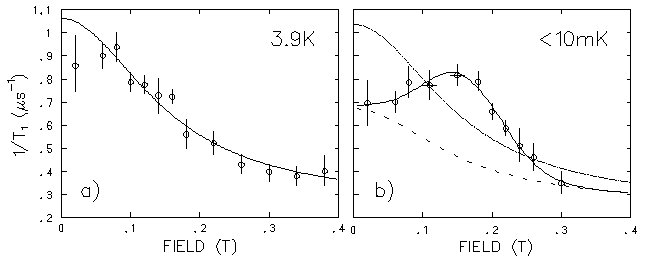

実際の測定結果を右図に示すが、これから明らかなように10mKで磁場を変化させていくと、緩和率に1.8kG付近を中心とした明瞭なピーク構造が現れる。このピークの位置に対応するZeemanエネルギーからバンド幅を見積もると、量子拡散が頭打ちになる時のミュオニウムのジャンプ率から見積もられたバンド幅(約0.15K)とほぼ完全に一致する事が判明した。これはとりもなおさずミュオニウム原子(より正確にはポーラロン状態)がBloch状態にあることをも意味する。このように、我々の結果は従来結晶中の電子に対して考案された様々な固体物理の概念が、低温においては格子間位置に置かれた水素原子同位体といった重い原子についても有効であることを初めて実証したということができるであろう。

実際の測定結果を右図に示すが、これから明らかなように10mKで磁場を変化させていくと、緩和率に1.8kG付近を中心とした明瞭なピーク構造が現れる。このピークの位置に対応するZeemanエネルギーからバンド幅を見積もると、量子拡散が頭打ちになる時のミュオニウムのジャンプ率から見積もられたバンド幅(約0.15K)とほぼ完全に一致する事が判明した。これはとりもなおさずミュオニウム原子(より正確にはポーラロン状態)がBloch状態にあることをも意味する。このように、我々の結果は従来結晶中の電子に対して考案された様々な固体物理の概念が、低温においては格子間位置に置かれた水素原子同位体といった重い原子についても有効であることを初めて実証したということができるであろう。