- トピックス

ハドロングループ 東北大の三輪浩司氏が小柴賞受賞~核力の理解を進展

2024年3月21日

東北大学大学院理学研究科教授で高エネルギー加速器研究機構(KEK)特別教授の三輪 浩司(みわ こうじ)氏が高エネルギー加速器科学研究奨励会の2023年度奨励賞(小柴賞)を受賞しました。小柴賞は、素粒子分野などの基礎科学における測定器技術の開発研究において、独創性に優れ、国際的にも評価の高い業績を上げた研究者及び技術者に贈られるものです。

三輪氏は東北大学・田村裕和教授らとともに、大強度陽子加速器施設J-PARCハドロンホールでハドロンおよびハイパー核の研究を行ってきました。ハドロン物理の研究の面白さを含めて、「反跳陽子検出器システム(CATCH)を用いたハイペロン陽子散乱実験手法の開拓」について話を聞きました。

素粒子物理学は、宇宙誕生時には同じだけ存在していたであろう、物質、反物質のうち、なぜ今は物質しか存在しないのか、その謎を解くことが大きな目標ですが、残ったクォークがどういう歴史を辿って、多様な物質世界を作りあげていったか、その歴史を紐解こうとするのがハドロン研究や原子核の研究だと三輪氏はいいます。最初は宇宙を飛び交っていたクォークは宇宙が徐々に冷えていくことで集まり、クォーク3つで陽子・中性子を構成します。では、なぜ陽子・中性子にクォークが収まって出ることが出来なくなってしまうのか、そこにはたらく力は何か。こうしたことを調べるのがハドロン研究の面白さと話しました。

粒子の間にはたらく核力を調べたい

宇宙の物質の源となる原子核は陽子と中性子で構成されています。陽子と中性子の間にはたらく力を核力といいます。この核力は、陽子と中性子が比較的離れた時には引力となりますが、陽子と中性子が重なり合うような近い距離では斥力と呼ばれる大きな反発力へと変化することが分かっています。引力だけでは原子核はつぶれてしまい、物質は存在することはできません。引力と斥力のバランスが保たれているおかげで原子核は安定に存在することができます。しかし、なぜ近づくと反発するのか、その理由はよく分かっていません。陽子と中性子が重なり合うほどの近距離では、それらの構成要素であるクォークが重要な働きをすると考えらえています。クォークは6種類存在しており、陽子や中性子はその中のアップクォーク、ダウンクォークで構成されています。ところが、アップクォークやダウンクォークから構成される核子間にはたらく核力を調べるだけでは、近距離で起きる斥力のメカニズムを解き明かす糸口は見つかりません。では、別のクォークを含めた相互作用なら、短距離での力はどうなるでしょうか。三輪氏はアップクォーク、ダウンクォークの次に軽い粒子である、ストレンジクォークを含んだ粒子(ハイペロン)と陽子の間の相互作用を調べることで短距離での力がどう変わるかを解き明かし、クォークが作る多様な力の起源を知ることが出来るといいます。

ハイペロンと陽子の散乱実験はずっと不可能と言われてきた実験

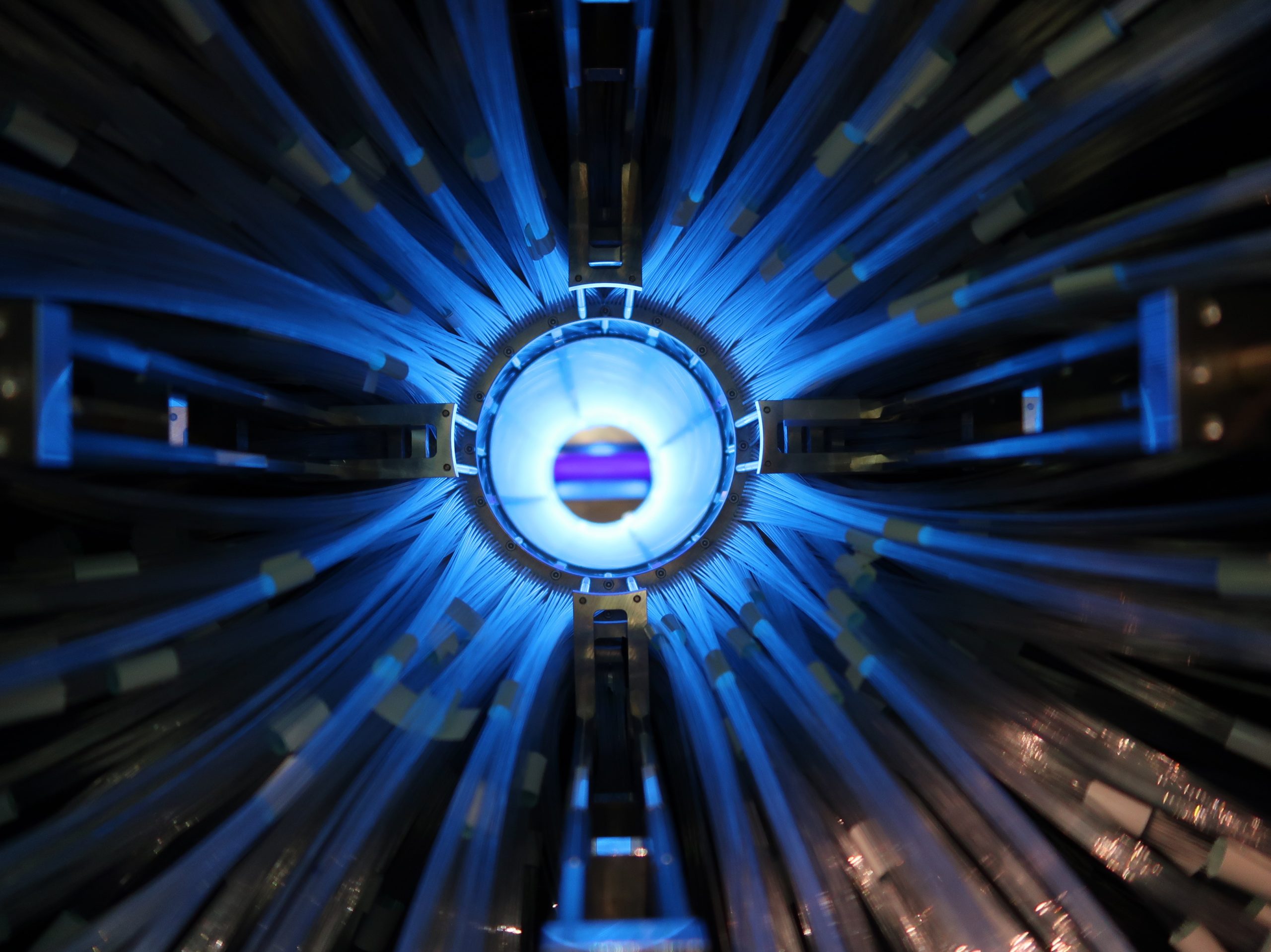

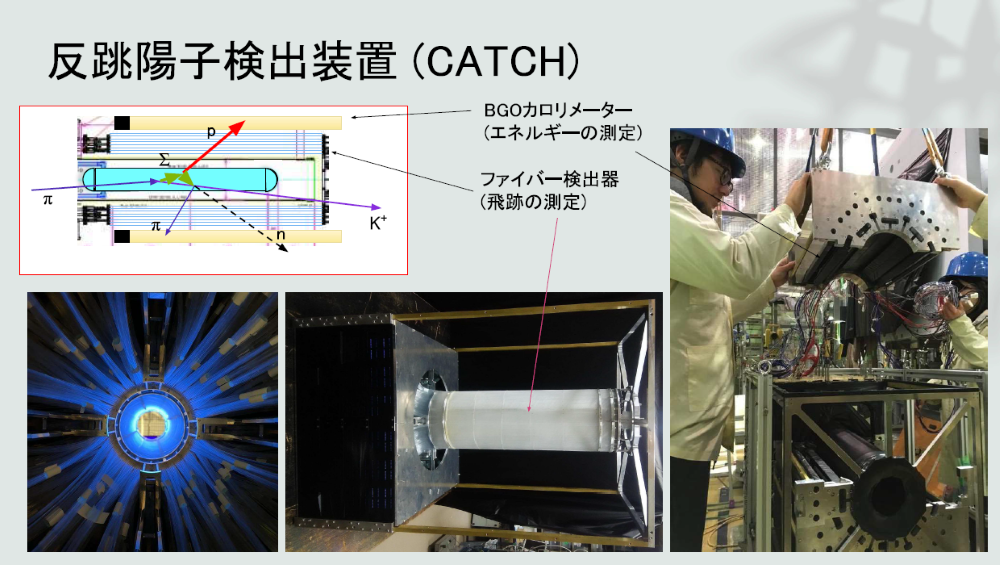

ストレンジクォークを含むハイペロンと陽子の間にはたらく力を調べるためには、ハイペロンと陽子を直接衝突させ、どの方向にどれだけ散乱されやすいかを測定することが重要です。しかし、ハイペロンは安定には存在せず、寿命がとても短いため、約1センチメートル飛行するだけですぐに崩壊してしまいます。これではわずかな回数の散乱現象しか測定できませんでした。ハイペロンと陽子の散乱実験は相互作用を調べる上では最も直接的で詳しく調べることが出来る手法ですが、実験することが難しく1970年代から散乱実験の測定は進展していませんでした。そこで三輪氏は、J-PARCハドロン実験施設で大強度ビームを用いた、ハイペロンと陽子の散乱現象を精密に測定する実験を立ち上げました。この実験はE40実験と呼ばれ、シグマ粒子(例えば、正電荷を持つシグマ粒子はアップクォーク2つとストレンジクォーク1つで構成)と呼ばれるハイペロンと陽子にはたらく力の解明を目指すものです。水素標的の中でシグマ粒子を生成し、それに引き続き起こるシグマ粒子と陽子の散乱を起こします。その現象を捉える装置が反跳陽子検出器CATCHです。

-

三輪氏提供資料

反跳陽子検出器CATCHは水素標的を取り囲むように検出器を置いて、ハイペロンによって蹴飛ばされた陽子を捉えます。これが反跳陽子検出器と呼ばれる所以です。陽子がどの角度に跳ね飛ばされたかを調べることでどれくらいの斥力があるのか、どのようなプロセスで斥力が生じるのかを理解することができます。検出装置は、粒子の位置を測定するための発光するファイバー検出器と、その外側に粒子のエネルギーを測定するためのカロリメータと呼ばれる装置からなります。上記の写真中央にある白い筒のようなものがファイバー検出器です。左上の図の青い横線が全てファイバーで、三輪氏らが一本ずつ張って作り上げました。三輪氏は実験の提案から実に8年かけてCATCHを完成させ、2018年から実験を開始しました。J-PARCでは非常に大強度のビームを使用することができますが、単にビーム強度が増すだけでは実験は成功しません。ビームがいつ、どこを通り、どのビームがシグマ粒子を作ったのかなど、精度よく測定できるようにし、CATCHを含めて、全ての検出器が高速に応答できるようにしたといいます。このように大強度のビームに適した実験手法にしたことで、従来の実験の30倍の統計量を持つデータを取得。高統計のハイペロン核子散乱データを測定することに世界で初めて成功しました。2021年11月及び2022年9月には、CATCHを用いた成果を発表しています。

「J-PARCハドロン実験施設で奇妙な粒子と陽子の散乱現象を精密に測定 – 原子核を作る力の解明に大きな前進 -」

「クォーク間の「芯」をとらえた- 物質が安定して存在できる理由の理解に貢献 –」

高エネルギー加速器科学研究奨励会は、三輪氏の授賞理由を「これらの功績が理論研究にも大きな刺激を与えており、三輪氏が開発した測定器システムが今後もハドロン物理学の分野で重要な役割を果たし続けることが期待される」と記しています。

小柴賞受賞を受けて三輪氏のコメント

この度、小柴賞をいただけたことを非常に光栄に思います。また、この受賞のきっかけとなったハイペロンと陽子の散乱実験に向けた検出器開発に一緒に取り組んでくれた学生のみなさんや実験をともに成功へと導いてくれたK1.8グループの皆様に感謝いたします。また、J-PARCでビームを供給してくださった加速器グループやハドロングループをはじめ、J-PARCのスタッフのみなさんに感謝申し上げます。

ハイペロンと陽子の散乱実験は、昔ながらの実験だとは思いますが、相互作用を調べる上で欠かせないものだと思います。ハイペロンの寿命が短いことや、「ビーム」となるハイペロン自体を生成するのが容易でないことから1970年代から半世紀もの間、ほとんど進展がありませんでした。J-PARCでこれをなんとか成功させたいと思い、研究をしてきました。成功に導くにはやはり数多くのハイペロンを生成することが第一の必要条件になるため、出来るだけ多くのπビームを使い切ることが実験の鍵でした。ここからは専門的になりますが、J-PARCの稼働当初からビームの時間構造がフラットではなく、瞬間的に非常に強度の高いビームが出てしまうことがあり、このπビームを使い切るということが実験的には難しい状況にありました。

このビームをハンドルするために、高レートビームに対しても安定に動作し、さらに時間分解能の良いファイバー検出器とその読み出し回路の開発をKEK素核研のE-sysグループと共同で行い、徐々に使えるビームの強度を増やしていき、最終的に20 M/spillという目標に達することができました。また散乱粒子を測定するCATCHと呼ばれる検出器にもこのファイバーの読み出し技術を採用し、高い時間分解能で粒子の飛跡を再構成する円筒型ファイバー検出器を実現することで、アクシデンタルコインシデンスによる散乱事象のバックグラウンドを最大限に低減しました。

また、円筒形ファイバー検出器を取り囲むBGOカロリメータも波形読み出し法を採用しパイルアップを分離するとともに、高レート環境下でもゲインの変動がないように動作条件の最適化を試みました。

また、20 M/spillという高レートビームを用いることでトリガーレートが高くなることが想定されましたが、現KEKの本多さんが中心となり高速の読み出し回路を開発してくれたことが、この実験を成功に導いた大きな鍵でした。非常にチャレンジングな実験だったと思いますが、様々なことが実を結び成果に繋げることができたとともに、ハドロンホールでの実験の基盤となるような技術を開発し、それが現在でも引き継がれていることが非常に嬉しく思っております。

今後もハドロンホールでの実験で成果を出しつつ、コミュニティの将来計画であるハドロンホール拡張計画に貢献できるよう努力していきたいと考えております。