- トピックス

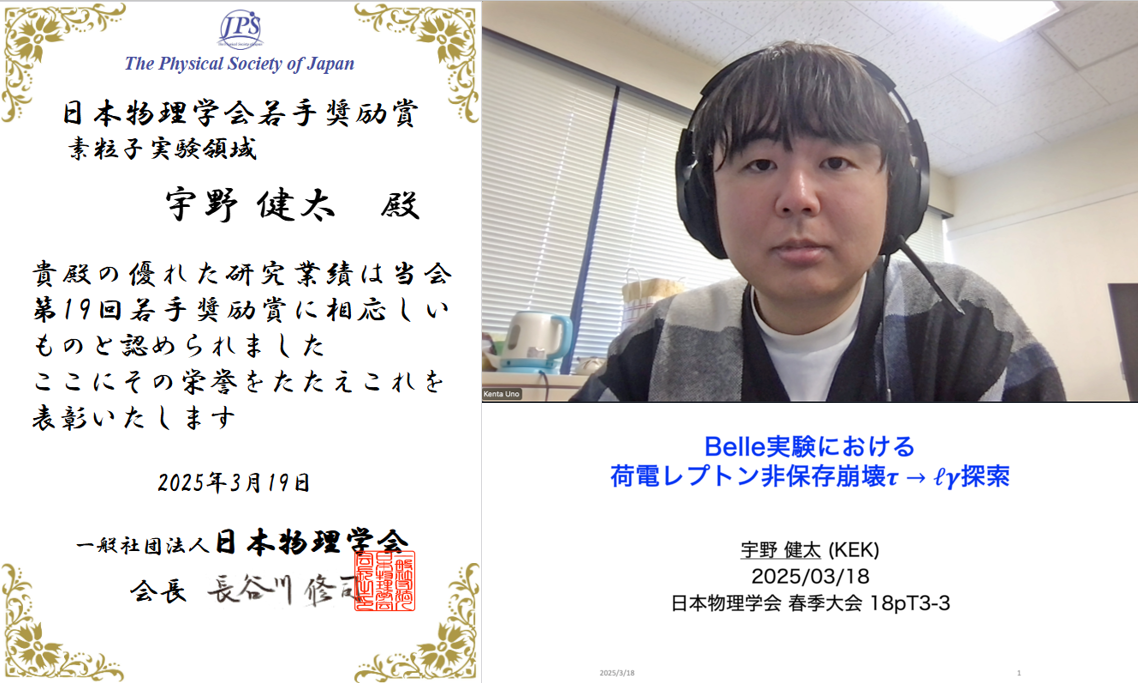

宇野健太助教、日本物理学会若手奨励賞を受賞

2025年3月27日

-

授賞式で発表する宇野氏と賞状

素核研Belleグループの宇野 健太(うの けんた)助教が第19回(2025年)日本物理学会若手奨励賞を受賞し、オンラインで授賞式が行われました。日本物理学会若手奨励賞は、将来の物理学を担う優秀な若手研究者の研究を奨励し、学会をより活性化するために日本物理学会により制定された賞です。「タウ粒子のレプトンフレーバーの破れの探索」の研究成果が高く評価され、今回の受賞となりました。

素粒子物理学の標準理論では、電荷を持った電子などのレプトンと、電荷を持たないニュートリノとの組がそれぞれ3組(3世代)ずつあり、合計6種類 (6つのフレーバー)のレプトンあります。そして、レプトンは相互作用によって他の世代のレプトンに変わることがないと考えられてきました (レプトンフレーバー保存の法則と呼ばれています)。ところが、1998年のニュートリノ振動の発見によって、同じレプトンでも電荷を持たないニュートリノについては、フレーバーが入れ替わることが分かっています。もし、電子、ミュー粒子、タウ粒子といった荷電レプトンでもレプトンフレーバー保存の法則が破れていれば、標準理論を超える新しい物理法則に起因すると考えられるため、その探索を世界各地の実験で行っています。

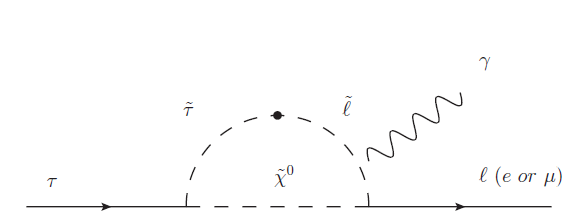

宇野助教は、Belle II実験の先行のBelle実験で収集された全衝突データを用いて、タウ粒子(τ)がそれより軽いレプトン(つまり、電子あるいはミュー粒子)と光子に崩壊する過程、𝜏 → l𝛾(l:e または μ)の探索を通じてレプトンフレーバーの破れの探索を行いました。この崩壊は超対称性理論を始めとした多くの新物理を含む模型で存在を予言されており、ゴールデンチャンネルと呼ばれるほど注目度が高い過程です。本探索で使用したタウ粒子のペアは912×106(約9億個)となり、電子-陽電子衝突実験における世界最大のサンプル数です。宇野助教はこのサンプルを最大限に活かすため、先行研究における解析手法を見直し、事象選別を最適化し新たな選別条件を導入するなど解析手法を洗練させました。その結果、目的とする𝜏→𝓁𝛾過程の発見感度が約2倍改善されました。

また、先行実験で課題となっていた、光子のエネルギーの測定精度(分解能)を実データで評価しました。今まではシミュレーションで得られたエネルギー分解能を用いていたのですが、その妥当性まで精査できていませんでした。𝜏 → l𝛾過程で現れる光子のエネルギー領域は幅広いため、その広いエネルギー領域まで対応できるエネルギー分解能の較正方法を考える必要がありました。宇野助教はこの問題を解決するために、ee→μμγ過程を用いた較正手法を確立し、実データとシミュレーションにおけるエネルギー分解能の差異を定量的に評価しました。この差異を補正することで、解析の高度化に成功しました。

-

タウ粒子 (τ)からそれより軽いレプトン (電子またはミュー粒子)に崩壊する事象。超対称性理論で予言されている新粒子が寄与した場合の崩壊の一例。

𝜏 → l𝛾崩壊の事象は観測されず、レプトンフレーバーの破れの発見には至りませんでしたが、この崩壊がどの程度の確率で起こるかを示す「分岐比」に対して、現時点で世界で最も厳しい制限を設定することができました。本研究において、データの解析から論文投稿まで宇野助教が主導し、その成果が高く評価されたことが今回の受賞につながりました。

受賞理由はこちら

受賞論文はこちら

今回の受賞を受けて宇野氏は「この度、日本物理学会若手奨励賞をいただけたことを非常に光栄に思います。また、奨励賞への応募を勧めてくださった同じBelleグループの中尾 幹彦教授と後田 裕教授に感謝いたします。この論文は、私がKEKに着任する前 (新潟大学 特任助教)に行った研究をまとめたものです。Belle II実験を始めたばかりで右も左もわからない状態でしたが、新潟大学の早坂 圭司教授と名古屋大学の居波 賢二准教授に多くの助言をいただき、研究を進めることができました。この場を借りて感謝申し上げます」とコメントしました。現在は、Belle II実験の運転を統括する責任者 (ランコーディネータ)として、目標のデータ収集量の達成を目指し、日々奮闘しているとのことです。