- トピックス

TUCAN国際共同実験にて超冷中性子の生成に成功しました

2025年7月7日

KEK素核研ミューオン・中性子グループが参加するTUCAN国際共同実験が、カナダの国立素粒子原子核物理研究所(TRIUMF)にて、KEKで開発したヘリウム冷凍機を使って超冷中性子(UCN: Ultra-Cold Neutron)の生成に成功しました。

中性子は電気的に中性な粒子ですが、非常に小さなスケールで見れば内部に電荷の偏りがあるかもしれません。この電荷の偏りがあれば「電気双極子モーメント(EDM)」が生じます。有限の値のEDMが中性子にあると「時間反転対称性」が破れている証拠になります。中性子EDMを観測するために使うのがUCNです。UCNとは100 neV程度まで“冷却”された中性子のことです。温度とは物質が持っている運動エネルギーのことで、冷やすにつれてその運動が鈍くなるため、冷やした中性子は実験容器に閉じ込めておくことが可能です。 TUCAN国際共同実験ではUCNを大量に生成し、中性子EDMを観測することで時間反転対称性の破れを探索しています。

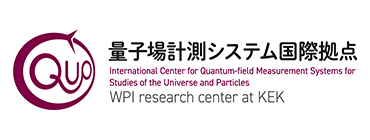

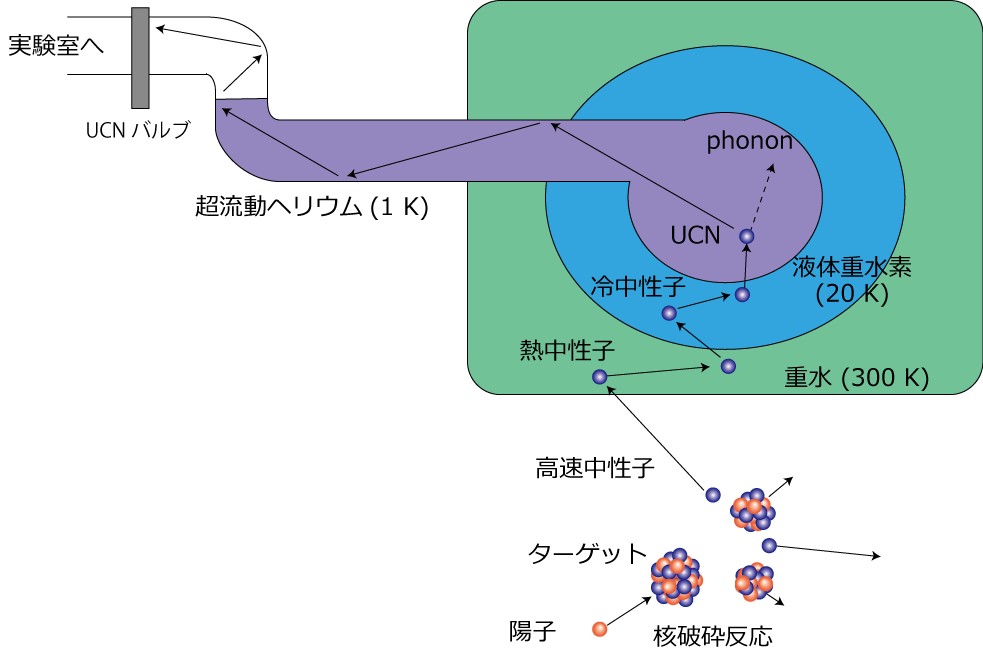

UCNを生成するには、加速した陽子を重金属で出来た標的にぶつけて原子核を割り(核破砕反応)、中性子を取り出し、その中性子を段階的に冷却します。冷却過程の最中過程では、1 K(1 K=−272.15 ℃)の超流動ヘリウムを用いて中性子を冷却します。しかし、そのままでは核破砕反応で生じる熱の影響で、超流動ヘリウムの温度が上昇しUCNの生成効率が下がってしまいます。そこで超流動ヘリウムの熱を取り去り続ける冷凍機が重要となるのです。素核研のミューオン・中性子グループ、測定器開発センター・低温グループが開発したヘリウム3冷凍機は、超流動ヘリウムの温度を1 Kに保つことができるのでUCNを効率的に生成することが可能です。

-

実験装置全体図。(右上の写真)KEKで開発したヘリウム3冷凍機と、主熱交換器(右下の写真) 写真提供:川﨑 真介准教授

-

UCN生成のプロセス。核破砕反応により原子核から飛び出したばかりの中性子は、段階的に冷却され、最終的に1 Kの超流動液体ヘリウムを用いて5 m/sという極低速度で運動する超冷中性子(UCN)になります。KEKが開発したヘリウム3冷凍機は、超流動ヘリウム(図の紫部分)を1 Kに冷却し続けるためのものです。

ヘリウム冷凍機は2021年にKEKからTRIUMF研究所へ搬出され、実験施設に設置されました。2024年に最終冷却試験を経て11月にUCN生成を試みましたが、超流動ヘリウムに不純物が混入してしまったため、生成には至りませんでした。不純物が中性子を吸収・散乱してしまうため、UCNを生成しても取り出すことができないためです。そこで、不純物を取り除くためにKEKで開発したヘリウム精製機を使って超流動ヘリウムの不純物を除去し、UCNを生成できる段階に到達しました。

そしてようやく、今回、6月13日にUCN生成に成功しました。次のステップは重水素モデレーターのインストールです。重水素モデレーターはUCN生成の前段階で中性子を効率的に減速させるもので、これを使用することでUCN生成量が25倍になり、世界最高強度のUCN源となることが見込まれています。そのUCN源を用いて中性子EDMの精密観測を進めていく予定です。

-

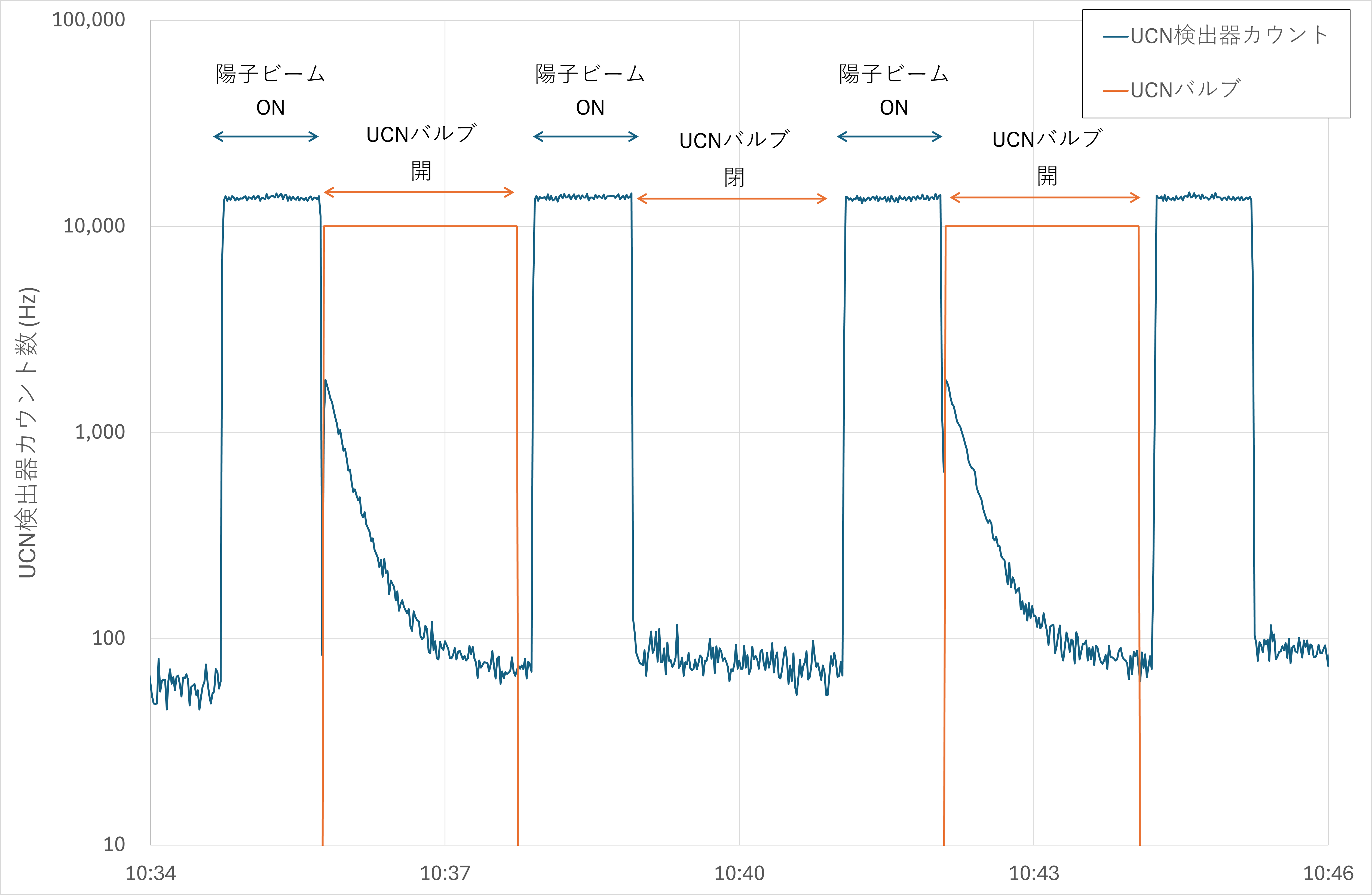

UCN検出器の応答。青線がUCN検出器で検出された中性子数。UCNを生成領域から取り出すためのバルブを開けた時のみUCNが検出されている。陽子ビーム照射時は周囲に生成されるガンマ線、高速中性子などによって検出器の応答がある。

TUCAN国際共同実験の共同代表を務める、素核研の川﨑 真介准教授からコメントをもらいました。

「今回UCNの生成に成功し、感無量です。現在の中性子EDM測定感度は測定に用いるUCNの数(統計精度)によって制限されています。そのためTUCANではこの感度向上のためのUCN源の開発に取り組んできました。その意味で、UCN生成成功は大きなマイルストーンです。

昨年11月のUCN生成不成功はコラボレーションにとってショッキングな出来事でしたが、その原因究明、対処に多くの努力を重ねた結果、今回の成功に至りました。今回のビームタイムでも、UCN生成直前に陽子ビームラインの真空漏れが発生し、ビーム停止というトラブルに見舞われましたが、TRIUMF・ビームライングループが休日返上で復旧に尽力してくれました。

今回のUCN生成成功にはコラボレーターに加え、TRIUMFスタッフ、KEK素核研の測定器開発センターや、KEK共通基盤研究施設 機械工学センターを始めとする多くの方々の協力のおかげです。

次のマイルストーンは重水素モデレーターのインストールです。これが実現すれば我々のUCN源はさらに25倍の強度になります。この世界最高強度UCN源を用いて、プロジェクトの最終ゴールである中性子EDMの探索を推し進めます。」