- トピックス

第19回サマーチャレンジ2025開催しました

2025年10月2日

-

9日間を熱く過ごした72人

8月19日から27日にかけて第19回サマーチャレンジが開催され、全国から選抜された72人が参加しました。サマーチャレンジ(サマチャレ)とは、基礎科学を担う次世代の研究者を育成することを目的とした科学技術体験型スクールです。大学3年生を主な対象として、科学を志す仲間と出会い、今後の進路を考える機会を提供しています。高エネルギー物理学研究者会議と原子核談話会との共催で、KEK加速器科学国際育成事業(KEK IINAS-NX)の支援を受けて行われました。最前線で活躍する研究者による講義と素粒子・原子核の本格的な演習が主なプログラムです。この他に、KEKつくばキャンパスと東海キャンパス(J-PARC)の施設見学ツアーなども実施しています。

サマチャレでは毎回著名な物理学者による特別講演を実施しています。今年は、2015年にノーベル物理学賞を受賞された梶田 隆章氏(東京大学 卓越教授、宇宙線研究所教授)が「研究の楽しさ」と題し、ご自身の学生時代からの経験を交え、カミオカンデ建設から現在に至るまで、ニュートリノ研究についてわかりやすく講義を行いました。梶田教授は「カミオカンデという自分にあった実験に出会えたことが非常に幸運だったと思います。言わば人生を変える出会いでした」「一つの事が発見されると他の問題解決の糸口が見つかることが科学研究の楽しさ」と語りました。参加者からは、「実験でやりがいを感じることは?」「研究者は誤差をどう処理するのか」などたくさんの質問が寄せられました。

今年の講義は、「宇宙」「加速器」「素粒子」「原子核」「放射線」「統計と誤差」をテーマに行われました。各演習は、テーマの選定・準備から演習中の指導まで、KEKのほか東北大学、筑波大学、東京大学、お茶の水女子大学、東京科学大学(旧・東京工業大学)、国際基督教大学、東京都立大学、名古屋大学、奈良女子大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、九州大学など多くの大学のスタッフやTAによる協力で成り立っています。以下のように12の班に分かれて、それぞれの演習課題に取り組みました。

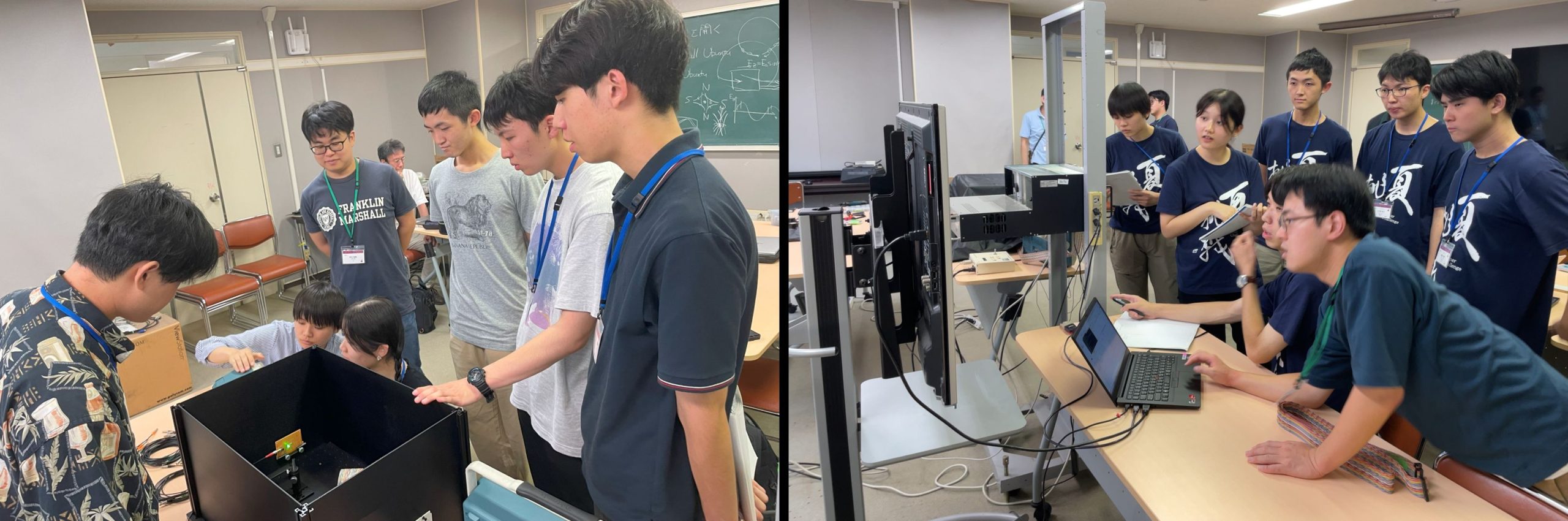

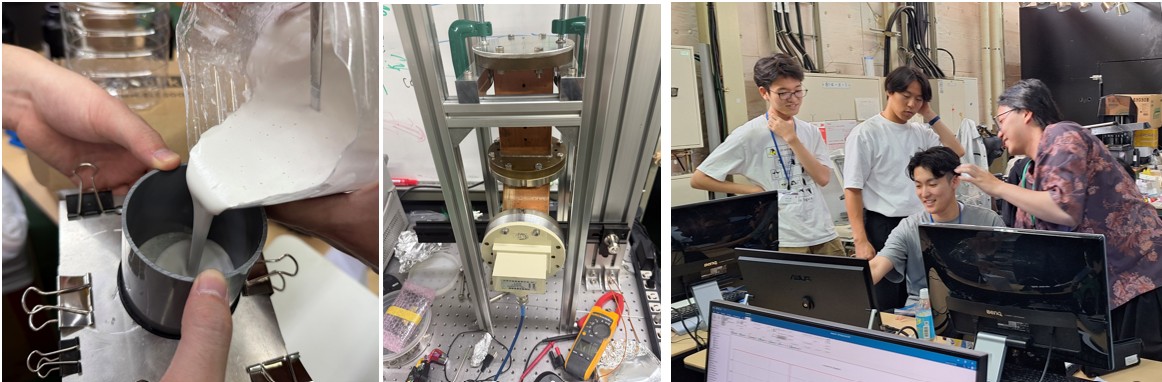

演習 1 班 量子の波動性と粒子性〜1光子を発生させて干渉を見る〜

-

1班では二重スリットと光センサーを使って、光子1個の干渉を捉えようとしています。暗箱の中に設置したLEDを光らせて動作チェックをしています

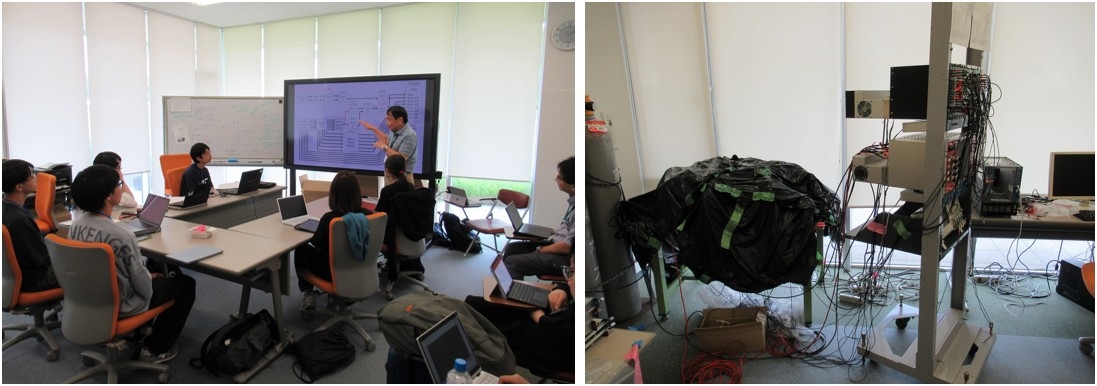

演習 2 班 ワイヤー1本で素粒子をとらえる ~素粒子・原子核実験の心臓部分「ワイヤーチェンバー」を作ろう~

-

一人一人手作りしたワイヤーチェンバーを使って宇宙線の測定を行いました。金属の細いワイヤーをスプールから引き出しています(左)。 二手に分かれて検出器からの信号を確認中(右)

演習 3 班 先進加速器を体験しよう ~実験と電磁波シミュレーターで体験する先進加速器~

-

3班では、加速器の原理を学んだあと、実際に自分たちで加速空洞を作ります。3Dプリンターによる鋳造のために樹脂で型を作っています(左)。加速空洞内の磁場を測定しています(中央)

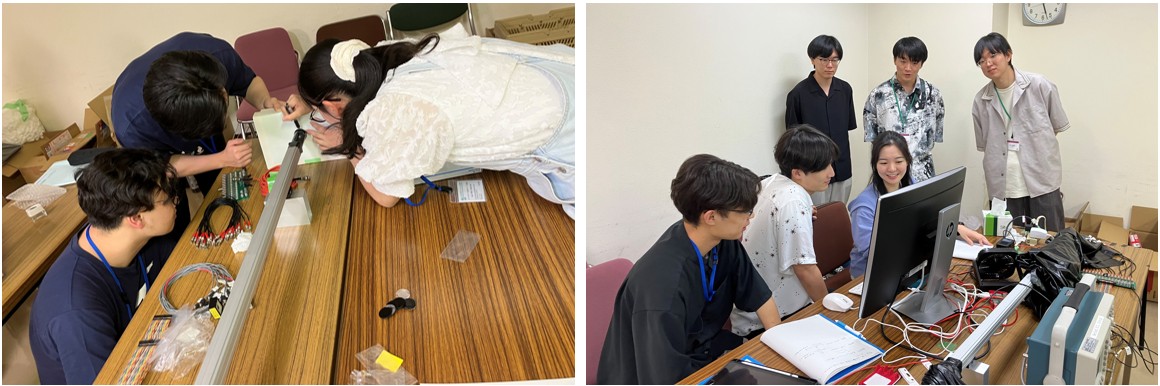

演習 4 班 磁気スペクトログラフ ~ 磁場の中での荷電粒子の振る舞い ~

-

4班では磁石を立ち上げて磁場の中での荷電粒子の振る舞いを調べます。円形電磁石の下に真空槽をセットしています(左)。荷電粒子の運動量を変化させた焦点距離を計算し台座に記しています(右)

演習 5 班 原子核からのガンマ線を計測して核スピンを調べよう

-

5班は、放射線源からのガンマ線を測り、素粒子・原子核の性質を理解します。まずは演習の内容や測定原理について座学を行なっています(左)。オシロスコープで検出器の信号を確認中(右)

演習 6 班 量子干渉実験~光を使って量子のふるまいを知る~

-

6班でも一光子の干渉を観測しようとしています。レーザー光の干渉を目視で確認するため、スクリーンの位置を調整しています

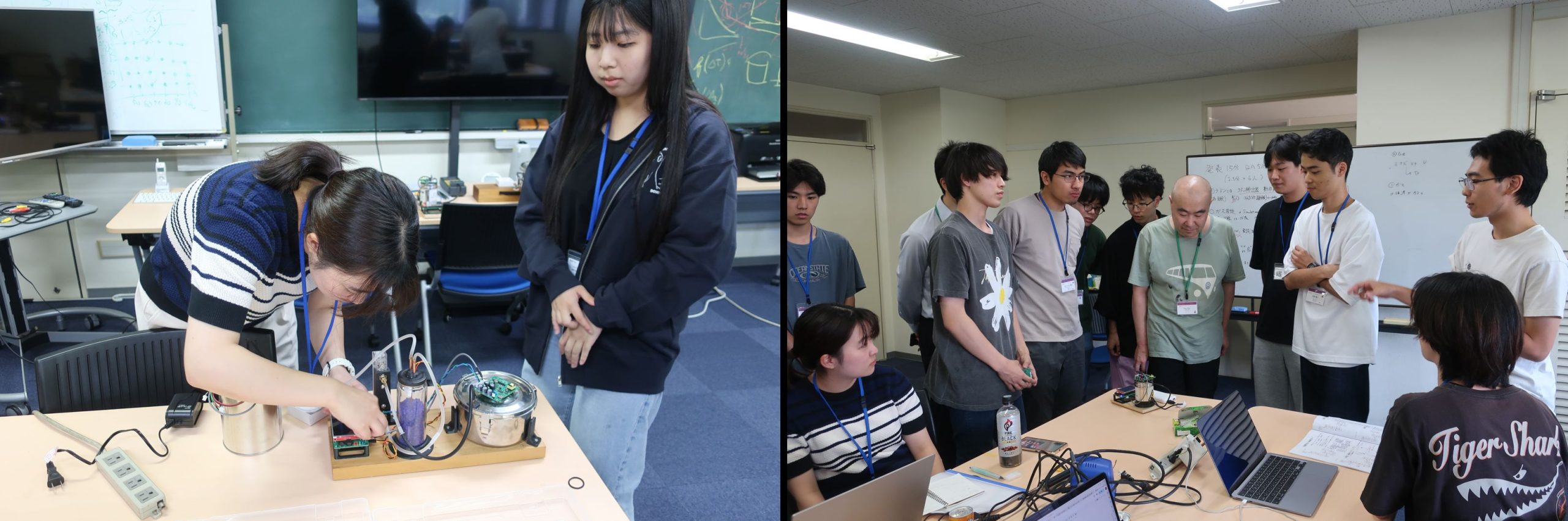

演習 7 班 宇宙線観察で学ぶ粒子の崩壊とスピン回転

-

7班は、宇宙線ミューオンの崩壊をとらえてミューオンスピン回転の測定を目指します。数台のモジュールを使って、検出器の信号処理や論理回路の構成を行なっています(左)。宇宙線ミューオンを計測するためのカウンターを積層しています(右)

演習 8 班 小型ラドン検出器を作ろう~IoT ×物理の最前線~

-

8班は身近に存在する放射性物質であるラドンの検出を目指します。ステンレスの容器の中に半導体検出器と試料が封入されています(左)。自作した信号増幅回路と信号処理回路の出力をノートPCで確認中(右)

演習 9 班 自然放射線を理解しよう

-

9班は放射線を検出するGMカウンターや回路を自分たちで製作し、微弱な自然放射線の測定を目指しています。測定をさまざまな場所で行うため、検出器を含め小型で持ち運びやすいセットアップになっています。

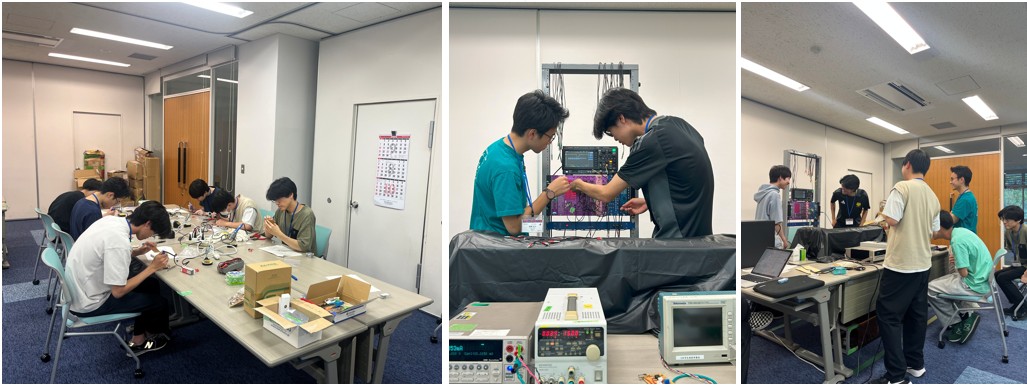

演習 10 班 宇宙線ミューオンを捕まえて素粒子の対称性を調べよう

-

10班は宇宙線ミューオンを使って弱い相互作用の対称性の破れを使った測定を行います。信号読み出しの基板を自作しています(左)。検出器からの信号をオシロスコープで確認しながら、回路モジュールの調整を行なっています(中央・右)

演習 11班 反粒子を捕まえよう~最軽量原子ポジトロニウムの崩壊観測実験~

-

11班は陽電子をシリカエアロゲルにとめてポジトロニウムを生成、そこからの崩壊を捉えます。実験の概要について スタッフからの説明に耳を傾けています(左)。光検出器に外部からの光が入らないようブラックシートでしっかりおおっています(右)

演習 12班 量子センシング・量子制御~NVセンターでラビ振動を見てみよう~

-

12班は量子コンピュータなどに利用される量子技術を学び、それを応用した高感度センシングを行おうとしています。量子センサーの結晶内の準位遷移について学んでいます(左)。光学定盤の上にレンズや光学フィルターなどのセットアップを組んでいます(右)

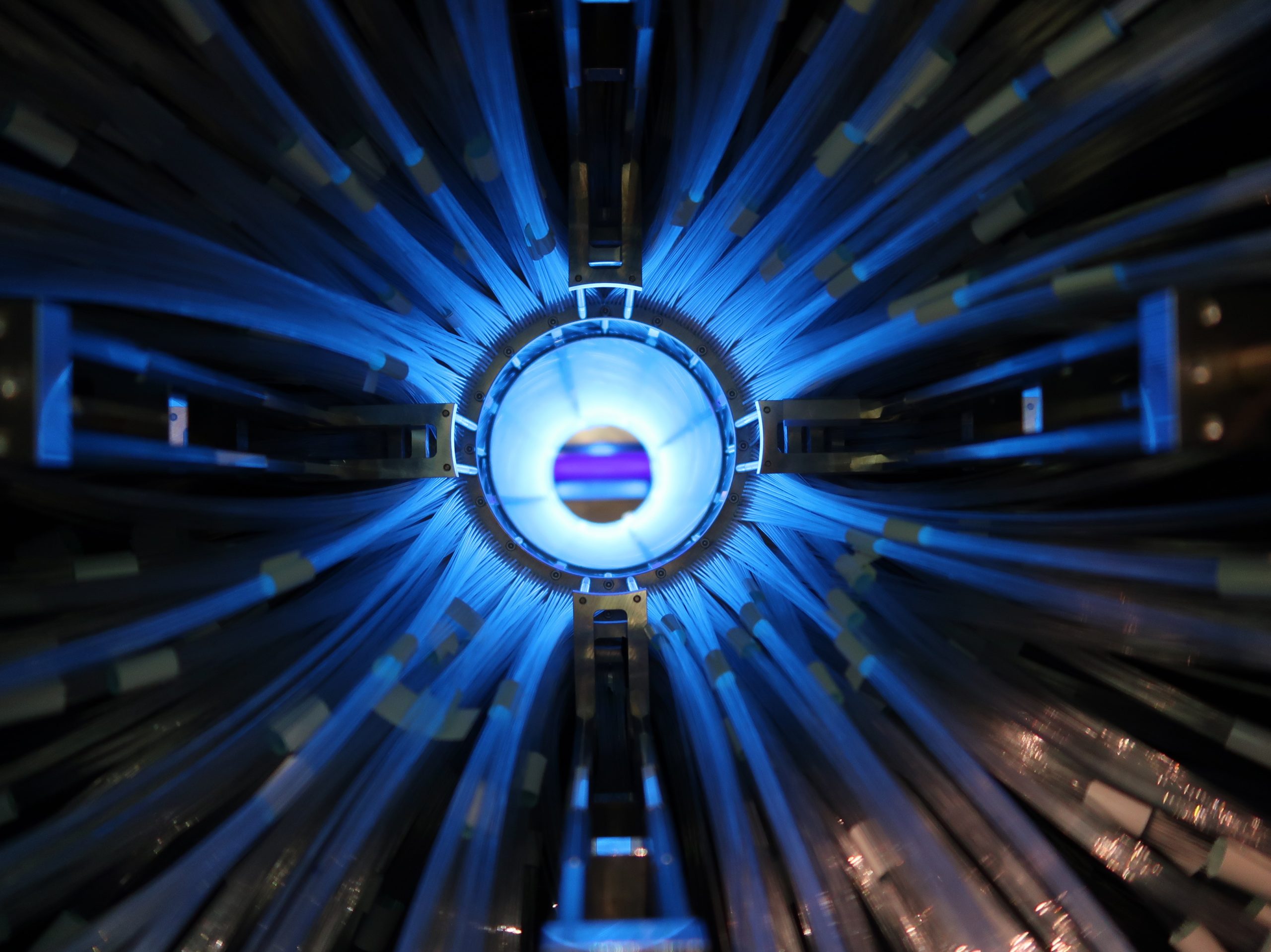

8月20日と21日につくば見学ツアーおよび東海見学ツアーを行いました。

-

上段)つくばキャンパスでの施設見学。下段)東海での施設見学。間近で加速器や検出器を見ながら研究者からの説明を聴く貴重な機会です

毎年恒例のキャリアビルディングも行いました。このプログラムは様々な分野で活躍する研究者や社会人をパネラーに迎え、対話を通じて進路を考えるきっかけ作りを目的としています。今年は、関口 哲郎素核研准教授の進行で5名のパネラー陣によるキャリア形成をテーマとしたパネルディスカッションの後、参加者との座談会を行いました。座談会では、海外の大学院への進学について具体的な質問がありました。また、「自分に研究の能力があるのか」という不安に対してパネラーが「問題を解くよりも、問題を変えていく能力が大切」と伝える場面がありました。

最終日には、各演習班による発表会が行われました。発表会に向けて、それぞれの得意な面を活かして仲間同士協力し合い、時には白熱した議論をしながら自分たちで作った検出器などの装置を使った実験の結果と考察をまとめて発表しました。どの班の発表に対しても、他班の参加者から、測定の手法や実験の条件、考え方について鋭い質問が寄せられました。

-

15分の持ち時間で実験の結果と考察を発表します

参加者からの感想の一部を紹介します。

- わからなかったことがつながって見えてきたときはとてもおもしろく感じ、後半には講義を聞くのが楽しみになっていた。自分の専門外の分野に触れることの大切さを実感できたし、新しい視点を得る良い機会になった

- サマーチャレンジに参加して最も印象に残ったことは、やはり演習課題である。夜遅くまで試行錯誤を重ね、最後まであきらめずに結果が出るまで粘り強く実験を行うという経験は、他ではなかなか味わえない貴重なものであった。

- 人とのコミュニケーションが得意ではなく、10日間うまくやっていけるか心配だったが、初日からその不安は吹き飛び、気づけば寝る間も惜しんで仲間と語り合うほど夢中になっていた。

第19回の校長を務めた谷口 七重(たにぐち ななえ)准教授は、「実験の醍醐味でもあり難しいところは、一人ではなくチームで行うところだと考えています。実習にちりばめられた様々なエッセンスに触れた9日間だったのではないでしょうか。参加者の皆さんが、今後の生活の中で身近な自然科学に接したとき、今年の夏を思い出してもらえたら嬉しく思います」と9日間を振り返りました。