物構研シンポジウム'10開催

#トピックス2010年12月7、8日の2日間、つくば国際会議場にて物構研シンポジウムが開催され、国内外から188名が参加されました。このシンポジウムは2008年より年1回開催され、今年で3回目となります。今回は放射光、中性子、ミュオンという3種類のビームに低速陽電子を新たに加えた、「量子ビーム科学の展望」をテーマに行われました。

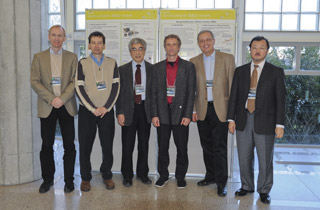

集合写真

シンポジウムを終えて、下村理所長(KEK物質構造科学研究所)は「若い方からシニアまで幅広く多くの方に参加していただいて感謝しています。3回目にして、量子ビームとしてのコラボレーションの形が見えてきました。DESY、APS、コロンビア大と海外からのゲストも参加され、中身の濃い議論がなされたと思います。」と語りました。

海外からの招待講演者

(左)左からProf. Edgar Weckert(DESY), Prof. Henry Chapman(DESY), 下村理所長(物構研), Prof. Heintz Graafsma(DESY), Prof. Yuri Shvyd'ko(APS), 若槻壮市教授(物構研)

(右)植村泰朋教授(コロンビア大)

1日目は量子ビームについて、放射光、中性子、ミュオン、低速陽電子のそれぞれからビームの持つ特性と成果の実例が示されました。またERL(エネルギー回収型ライナック)やXFEL(X線自由電子レーザー)、超低速ミュオンなど、量子ビームの今後の計画とその展望について議論が交わされました。

2日目は量子ビームによって生み出されているサイエンスについて、電子相関物性、局所構造物性、超分子構造物性の3つのセッションに分かれて行われました。リチウムイオン電池の性能向上のための電極の研究など私たちの生活に身近なものから高機能ナノ物質の開発など多岐にわたる研究成果が報告されました。

ポスターセッションの様子

今回初めて参加した大学院生はそのきっかけを「量子ビームを総合的に扱う学会は少ないので、どんな種類のビームがあり、どんな結果が得られるのか、また今後の展望を聞きに来ました。」と話してくれました。彼女は現在ミュオンを使って物質の磁性について研究しているそうです。このシンポジウムに参加した感想を次のように語ってくれました。「ミュオン以外の量子ビームについては知らないことが多かったので、今後、自分の研究で使ってみたいと思うものもありました。また、J-PARCのミュオンの方に直接実験について聞けたのも良かったです。」

研究者たちにとってはもちろん、これから研究者を目指そうとする学生たちにとっても良い刺激となるシンポジウムとなりました。

-

カテゴリで探す

-

研究所・施設で探す

-

イベントを探す

-

過去のニュースルーム