その粒子はボソンですか?フェルミオンですか?

#ハイライト

図1 ATLAS(アトラス)測定器が観測した素粒子反応。測定された2つの光子のエネルギーが、黄緑色に光る2本の柱で表現されている。(画像提供:CERN アトラス実験グループ)。

スイス・ジュネーブにある欧州合同原子核研究機関(CERN)のLHC実験で発見されたと報告された新粒子は、ボソンという種類に属するものです。ヒッグス粒子もボソンのひとつです。ボソンとは特定の粒子を指し示す名前ではなく、粒子を分類する指標のひとつです。例えばクォークや電子、光子といった標準理論に登場する素粒子のそれぞれは、「スピン」と呼ばれる固有の角運動量を持っています。そのスピンが、ある量の単位で測った時に、0,1,2,...といった整数倍であるならばボソンに分類、1/2,3/2=1+1/2,5/2=2+1/2...というように、整数から1/2だけずれている粒子はフェルミオンに分類されます(図2)。クォークや電子はスピン1/2を持つ素粒子なのでフェルミオン、光子はスピン1を持つ素粒子なのでボソンです。ボソンとは、インドの物理学者ボーズ博士に因んだ名前で、ボーズ粒子ともいわれ、またフェルミオンは、イタリア人の物理学者フェルミ博士の名前に由来し、フェルミ粒子とも呼ばれます。

図2 「標準理論」に登場する素粒子の一覧。スピン(角運動量)によってグループ分けされている。

図2 「標準理論」に登場する素粒子の一覧。スピン(角運動量)によってグループ分けされている。

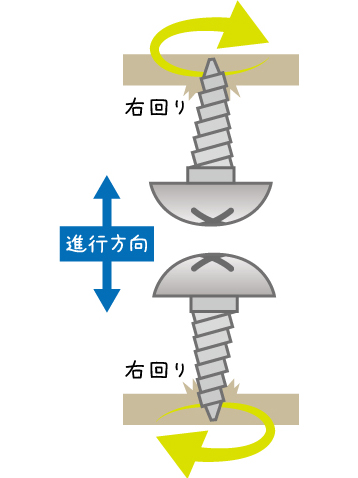

今回発見された新粒子は、2つの光子に変化することがわかっています。このことが、新粒子がボソンである証拠になりました。スピン1の光子は進行方向に対して+1の角運動量を持って飛び出すか、−1の角運動量を持って飛び出すかのどちらかになります。今、新粒子から変化した2つの光子が、例えば上向きに+1の角運動量を持って飛び出し、下向きに+1の角運動量を持って飛び出したとします。角運動量とはちょうどネジが回転しているのと同じなので、上向きに右回り、下向きに右回りのネジが飛んでいったのと同じです(図3)。

図3 粒子の角運動量の模式図。検出された2つの光子の角運動量から、元の素粒子はなんだったのかをたどることができる。

下向きに右回りというのは、上向きで考えると、左回りであることと同じなので、結局、この場合は角運動量が打ち消し合っていることになり、遠くからこの2つの光子を眺めていると、全体としての角運動量は0と勘定できます。そこで、角運動量の保存を考えると、もともとの新粒子の固有の角運動量、すなわちスピンが0の粒子であったと推論できます。

しかし、今回は2つの光子の進行方向の角運動量の測定はしていないので、他のいろいろな場合を考える必要があります。同じように考えると、上向きに+1、下向きに-1、あるいは、上向きに-1、下向きに-1、最後に、上向きに-1、下向きに+1の場合があります。それぞれの場合に対応して、もともと新粒子の持っていた固有の角運動量は、上向きに対して+2、0、-2の値を取れる可能性があります。新粒子のスピンは確定できませんが、はっきりしたことは、整数から1/2ずれた固有の角運動量をもつ可能性はないということです。これにより、この新粒子はボソンであると断定できました。

一方、標準理論のヒッグス粒子は、スピン0の粒子として登場します。これは真空でなにもないように見えても、ヒッグス粒子を作る源であるヒッグス場が、「反応を起す存在」として、空間のいたるところで常に存在していることと関係します。標準理論では、「反応を起す存在」として、そこにあるために、例えば電子はどこにいても、いつでもヒッグス場と反応をし、それが動かしにくさ、「電子の質量」になっていると考えます。これがヒッグス場の役割です。なにもないはずの真空にもヒッグス場がいます。このとき、ヒッグス粒子を作る源のヒッグス場が0でないスピンを持っていると、真空が角運動量を持ってしまうということになってしまいます。今回の発表によると、新粒子がボソンであることは2つの光子への崩壊からわかりましたが、スピンが0なのかはまだ確定できていません。その確定には、新粒子の崩壊でできる2つの光子の角度分布などをより高い統計精度で調べる必要があるのです。スピンが0という性質は、ヒッグス粒子であると断定するためのいろいろな性質のひとつです。それにより、今のところ「ヒッグスらしき粒子」とされているのです。

関連サイト

関連記事

2012.7.13 ハイライト

新粒子を組み立てる公式

2012.7.6 トピックス

ATLAS実験がヒッグス粒子探索の最新の結果を報告

2011.12.15 トピックス

ATLASとCMS実験がヒッグス粒子探索に関しての現状を報告

-

カテゴリで探す

-

研究所・施設で探す

-

イベントを探す

-

過去のニュースルーム