宇宙観測からニュートリノの謎に迫る

#ハイライト

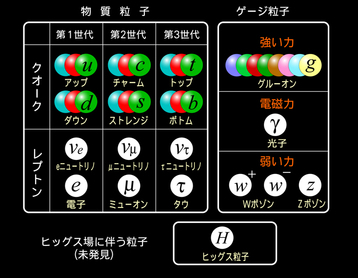

図1 「標準模型」を構成する素粒子

私たちの世界を最も良く説明するとされる素粒子の「標準模型」によれば、この世界は図1のような素粒子から出来ているとされています。例えば、私たちの身体など、物質を形作る原子は、陽子や中性子を構成するクォークや、レプトンの一種である電子により構成されています。他にも、力を伝える粒子や、素粒子に質量を与えるおおもととなるヒッグス粒子があります。

こうした素粒子の中でも、不思議な性質を持つのがニュートリノです。ニュートリノは電気的に中性で他の粒子とほとんど反応しません。また、ニュートリノは「ニュートリノ振動」と呼ばれる特異な性質を持ちます。「ニュートリノ振動」とは、電子型ニュートリノ、ミュー型ニュートリノ、タウ型ニュートリノの3つの世代のニュートリノが混ざり合い、それぞれの世代の間で振動を起こす現象です。例えば、ミュー型ニュートリノがある距離を進むと電子型ニュートリノに変身し、さらに距離を進むとミュー型ニュートリノに戻るといったような性質です。

標準模型ではニュートリノは質量がない粒子とされてきました。しかし、1998年にスーパーカミオカンデが世界で初めてニュートリノ振動を発見したことを契機として、その後のニュートリノ研究の発展により、ニュートリノには大変小さいながらも質量があることが明らかとなっています(より正確には質量差の存在が明らかとなりました)。こうしたニュートリノ研究の発展には、1999年から2004年にかけて行われていたK2K実験や現在行われているT2K実験(東海-神岡間長基線ニュートリノ振動実験)など、高エネルギー加速器研究機構も大きく寄与しています。

しかし、ニュートリノの性質にはまだまだ不明な点が多くあります。3世代のニュートリノにはどれも、m1、m2、m3、という3種類の質量の状態(質量固有状態)が含まれ混ざり合っているとされています。しかし、この質量固有状態のぞれぞれの質量の値は分かっていません。さらには、このm1、m2、m3、のどれが軽く、どれが重いのかという質量の順番も分かっていません。これを「質量階層性問題」と言い、ニュートリノ物理学における大きな謎の一つです。ニュートリノは大変軽いということは分かっていて、世代間の質量差も振動実験によって分かっていますが、その質量の絶対値はまだ分かっていないのです。また、ニュートリノには3世代以上ある可能性も指摘されています。

T2K実験をはじめとした長基線ニュートリノ振動実験や、原子炉を用いたニュートリノ実験など世界中のニュートリノ実験がこうしたニュートリノの謎に迫ろうとしています。一方で、宇宙観測の結果からニュートリノの謎に迫れる可能性もあります。今回、この可能性について理論的に明らかにした大山祥彦さん(総合研究大学院大学3年生)と指導教官の郡和範 KEK素粒子原子核研究所 研究機関講師の二人から話を聞きました。

― 「宇宙観測からニュートリノの謎を明らかにできるのでは?」という点に着目した背景はなんでしょうか?

大山祥彦氏(総合研究大学院大学3年生)

宇宙の中の物質を構成する成分には、通常の物質を形作るバリオン(陽子、中性子)や電子、正体不明の冷たい暗黒物質、そしてニュートリノなどがあるとされています。これら物質の分布には、宇宙全体の物質の平均密度と比べて、濃いところや薄いところが存在しており、これを宇宙の密度ゆらぎと呼びます。この密度ゆらぎは、自己の重力によって段々成長していくのですが、この成長の度合いに、ニュートリノは影響を与えます。ニュートリノはその質量の小ささによって、密度ゆらぎの成長を抑制する効果があります。またニュートリノの世代数の違いや質量の階層性の違いは、わずかに宇宙の膨張率を変化させ、その違いによっても密度ゆらぎの成長のしかたは影響を受けます。そのため、宇宙の密度ゆらぎを観測し、ニュートリノによる効果の度合いを測定すれば、ニュートリノの質量やその質量階層性、そして世代数について明らかにできる可能性があります。そのため私たちはこのような素粒子論的に重要なニュートリノの性質を知ることができる観測として、宇宙観測に着目いたしました。

― 例えば、どのような実験によって、ニュートリノの質量や世代数の謎を明らかにできるのでしょうか。

郡和範氏(KEK素粒子原子核研究所 研究機関講師)

ニュートリノの質量や世代数の違いが密度ゆらぎに与える影響は、とても小さいため、宇宙観測からこれらの値を決めるためには、非常に精度の良い観測が必要になります。そこで私たちの研究で注目したのが、将来に計画されている高精度の21cm線観測実験です。21cm線とは、中性水素原子が放出/吸収する電波の輝線のことで、波長がちょうど21cmほどであるため、このように呼ばれています。この21cm線の放射が発生するのは、例えば宇宙の再電離と呼ばれる時期があげられます。宇宙の再電離とは、宇宙の晴れ上がり後一旦中性になった宇宙が、初期に形成された天体からの放射により再び電離されていく、非常に過去(宇宙の年齢が数億歳程度)の時期のことです。21cm線の観測を使えば、このような非常に過去の宇宙の密度ゆらぎを観測できるだろうと言われています。このような過去からの21cm線の電波は、宇宙の膨張によって数m程度まで波長が伸びているのですが(赤方偏移)、この波長の伸び具合を測ることで、異なる宇宙の時代を観測できるという利点が存在しています。このような再電離の時期からの21cm線を観測する実験としては、すでにオランダ国内の36か所(ステーション)に設置された6000台のアンテナを使った電波望遠鏡LOFAR(LOw Frequency Array)やオーストラリアに建設されている電波望遠鏡MWA(Murchison Widefield Array)などの観測が動き出します。さらに2020年代稼働を目標としている、大型電波望遠鏡のSKA(Square Kilometer Array)という計画が、ヨーロッパを中心として進められています。またずっと将来には、次世代の電波干渉計として米国によって主導されるオムニスコープ(Omniscope)と呼ばれる、非常に高感度な実験も提案されています。私たちは、これら21cm線の将来観測であるSKAやオムニスコープによって、ニュートリノの質量とその質量の大小(質量階層構造)、そして世代数が決定できるかどうかについて研究を行いました。その結果として、SKAではニュートリノの3つの質量固有状態の質量の和と世代数に対し、強い制限を与えることが可能であること(図2)、そしてオムニスコープではニュートリノの質量の和やニュートリノの世代数だけでなく、「質量階層構造」さえ決定できる可能性があるということを明らかにしました(図3)。

― 論文を書くにあたって、実験分野の方々とはどのような連携をしたのでしょうか?

ニュートリノの質量などを宇宙論的に制限する際、異なる観測を組み合わせることが有効であることが知られています。私たちの研究では、将来の21cm線観測と高精度のCMB(宇宙マイクロ波背景放射)観測の組み合わせを想定しました。CMBとは、電子が原子核と結合して原子が作られる時期である「宇宙の晴れ上がり」の際の放射が、波長が伸びて観測される現象である赤方偏移したもので、このCMBを観測することにより当時の宇宙を構成しているいろいろな物の密度のゆらぎの情報を得ることができます。特に将来に計画されているCMB観測は、「晴れ上がり」以降の密度ゆらぎによって生じた重力の効果による時空の歪みによって光の進路が曲げられる「重力レンズ」の効果まで観測できる感度を持っています。この重力レンズの効果には、宇宙の晴れ上がり後から現在までの密度のゆらぎの情報が含まれているため、この効果を調べることによって、ニュートリノ質量をさらに強く制限できるだろうと期待されています。そこで私たちは、KEK CMB実験グループの方に、今後計画されているCMB観測実験や、現在KEK CMBグループが主導している、POLARBEAR(ポーラーべア)と呼ばれる高精度のCMB偏光観測実験の情報を提供していただきました。そしてさらに、CMBを利用した場合の解析手法を構築する上でも、学生の清水景絵(総合研究大学院大学4年生)さんを共同研究者に迎えて協力していただきました。このようなCMB実験グループとの連携の結果、これら将来のCMB観測と21cm線の観測を組み合わせることにより、ニュートリノの質量や世代数などに、より強い制限が与えられるということを明らかにしました。

― 今後の抱負などあれば教えてください。

ここ1、2年の間に、長年発見されていなかった3種のニュートリノが混じり合う際の3つ目の混合角の存在がほぼ確かなものとなりました。ニュートリノ物理の実験における次の目標は、質量階層性と小林・益川理論によりクォークに現れたCP対称性の破れをもたらす複素数成分としてのCP位相を、同様にレプトンにおいても決定することに移ってきていると思われます。私たちは、今後も宇宙論を用いて、これら判明していないニュートリノの性質をどこまで明らかにできるか、またどのような現象が予言できるかなどについて、実験グループの方々とも連携しながら、解明していきたいと考えています。

図2 各曲線は、将来の21cm線観測とCMB観測の組み合わせによる、3種類のニュートリノの質量の和(Σmν=m1+m2+m3)とニュートリノ世代数Nνに対する、予想される誤差の範囲(90%の確度)を表している。上の2つの図は、ニュートリノの質量和が0.1eVの場合に予想される観測エラーの範囲を表し、下の2つの図では質量和が0.05eVの場合を示している。左の2つの図では、21cm線観測+Planck(CMB観測衛星)+POLARBEARによる制限、右の2つの図は将来計画されているCMBPolと呼ばれるCMB観測衛星と21cm線観測の組み合わせによる誤差の範囲である。この図から、SKAやOminiscopeなどの21cm観測とCMB観測の組み合わせは、質量和Σmνと世代数Nνに対し、強い制限を与えられることが分かる。

図3 将来の21cm線観測実験であるオムニスコープ(Omniscope)と、各CMB観測実験Planck(プランク)、POLARBEAR(ポーラーベア)、CMBPol(シー・エム・ビー・ポル)を組み合わせた場合の、ニュートリノ質量階層性の決定精度。縦軸のパラメータは、rν=(m3-m1)/Σmνとして定義される質量階層性を表すパラメータで、質量和Σmνが変化した際に、質量階性の違いによって異なる振る舞いをする(図の赤線がm1<m2<m3という質量関係にある正常階層、青線は、m3<m2<m1と逆の質量関係になる逆階層の場合を示す。各点線は、ニュートリノ振動の測定誤差を含めたrνの領域を表す)。紫の破線(Omniscope + Planck + POLARBEAR)と緑の実線(Omniscope + CMBPol)が、rνに対する観測誤差の幅を表し、質量和を変化させた際に、誤差がどのように影響を受けるのかについて示してある。左の図は逆階層であった場合に期待されるrνのエラーの幅であり、右の図は正常階層の場合である。この図より、Omniscopeと組み合わせることにより、逆階層では質量和が0.12eV以下、逆階層では0.10eV以下であれば、質量階層性が決定できるということが分かる。

参考文献

1. Y. Oyama, A. Shimizu, and K. Kohri,

"Determination of neutrino mass hierarchy by 21 cm line and CMB B-mode polarization observations",

Phys. Lett. B718 (2013) 1186-1193, arXiv:1205.5223 [astro-ph.CO]

関連サイト

-

カテゴリで探す

-

研究所・施設で探す

-

イベントを探す

-

過去のニュースルーム