X線がひも解く、微生物の食事

#ハイライト土壌の中などに多くいる微生物は、炭素や窒素など地球上の元素循環に大きな役割を果たしている。微生物が枯葉などを有機物に分解し、それを水とともに植物が吸収する、といった具合に生命活動サイクルの一翼を担っている。その微生物は有機物に限らず、鉱物も分解しているという。微生物がどのように分解しているのかを、X線顕微鏡で捉えることに成功した。

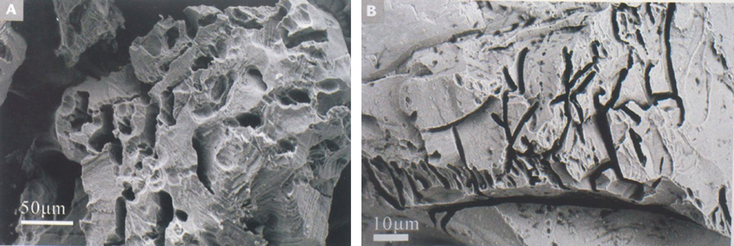

黄金に輝き、一見すると金にも見えることから、"愚者の金"というニックネームをもつ黄鉄鉱。熱水鉱脈に必ずと言ってよいほど良く含まれる鉱物で、金よりはるかに硬く、鉄と硫黄からできている。微生物が多く存在するところでは、微生物のいない場合と比べ、黄鉄鉱が30~50倍も速く分解されることから、微生物が分解していると考えられている(図1 A、B)。

図1 微生物により溶解された硫化鉱物の表面(Acta Geologica Sinica, 80, 451-455 (2006))

鉄・硫黄酸化細菌によって硫化鉱物が分解(FeS2 → Fe3+ , SO4)される。 左は15日、右は36日後の鉱物の表面を走査型電子顕微鏡で撮影したもの。

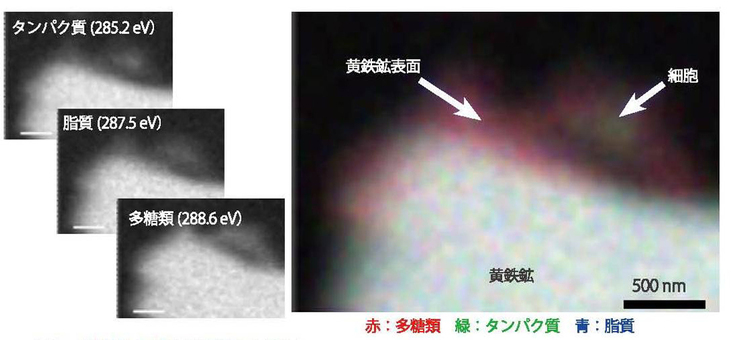

微生物のようなミクロな世界を観察するには、光(可視光)を利用した光学顕微鏡が広く親しまれている。より極微な世界を見るためには、可視光より波長の短い電子で見る電子顕微鏡を利用する。得られる像の分解能は、波長によって決まるため、可視光の顕微鏡では細胞や微生物程度の大きさ(数100ナノメートル)まで、電子顕微鏡では原子1個程度(0.1ナノメートル)まで見ることができる。今回、観測に使用したX線顕微鏡の分解能は、数ナノから数10ナノメートルと、電子顕微鏡よりやや劣る。それでもX線顕微鏡を利用する最大の理由は、化学状態を調べられることにある。図2はX線顕微鏡で観測した、細胞が付着している鉱物の表面。入射するX線のエネルギーを変えて、試料表面をなぞるようにスキャンし、通り抜けてきたX線の強度を画像化したものだ。すると、微生物が存在している黄鉄鉱の表面には、多糖類が濃集していることが分かった。これら多糖類は、微生物が黄鉄鉱を分解するために吐き出していると考えられる。細胞(タンパク質)も脂質も多糖類も炭素を主要元素としているため、元素分析や構造だけを見る顕微鏡では違いを見分けることは難しい。ここでX線顕微鏡が得意とする化学状態の測定が威力を発揮する。見分けるために利用するのは、同じ炭素でも分子状態によって異なる固有なエネルギーのX線だけを強く吸収する性質だ。多糖類が存在すると考えられるエリアに、多糖類固有のX線(288.6 eV)を照射すると、X線が吸収され、黒くなって現れる。エネルギーを変えながら照射することで、狙った分子がどこにいるのかを調べられる。静岡県立大学の光延 聖 助教らが行っている、この研究は途上だが、しくみを解明することで、微生物を利用した、レアメタルの溶出・回収などの応用が期待される。

図2 黄鉄鉱上で53日間培養した細胞

タンパク質、脂質、多糖類の吸収エネルギーでで観測したX線顕微鏡像(左)を合成した図。細胞と黄鉄鉱の周辺に多糖類が濃集しているのが見える。

顕微鏡開発ものがたり

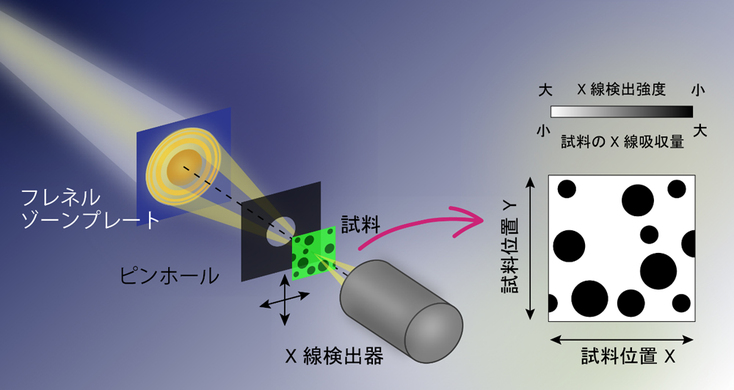

このような分析を可能にしたのがX線顕微鏡。開発を担ったのは、武市 泰男 KEK物構研助教。任されたものの、使ったこともなく、原理など開発に必要な要素は全く知らなかったという。そこで勉強のため、スイスにある放射光施設Swiss Light Source(SLS)に一か月ほど滞在し、X線顕微鏡の構造やノウハウを習得してきた。帰国後、X線顕微鏡の設計、開発に着手した。X線顕微鏡は購入することも可能だが、せっかく自作するのであれば、より高性能に、コンパクトな設計を目指した。フォトンファクトリーにはX線を取り出し、実験できるポートが40余ある。コンパクトな可搬型にすれば、複数のビームラインで利用できるからだ。X線は波長が短いためレンズではほとんど屈折しない。つまり光学顕微鏡のようにレンズで集光することはできない。そこでレンズの代わりとなるのがフレネルゾーンプレート(図3)。金でできた厚さ100ナノメートル、幅20ナノメートルくらいの環を同心円に幾重にも配置したもの。X線は金の部分では遮られ、隙間を通り抜ける。隙間がX線の波長と近いと、回折という波特有の現象が起こり、ある角度に向かってX線が強め合い、明るく集光されたX線ができる。そのX線をピンホールに通して試料に照射する。

図3 X線顕微鏡(STXM)の原理

フレネルゾーンプレートにより、X線を集光することで、ビーム径40 ナノメートルにまで絞ったX線を実現。試料を透過してきたX線の強度から像を得る。

イメージングと化学状態の測定を同時に

放射光を顕微鏡の光源に使う強みは、光が明るく絞られている以外にもう一つ、X線のエネルギーを自由に変えられることだ。鉱物の測定で紹介したように、エネルギーを変えて試料をスキャンすることで、狙った分子がどこにいるのか、そして分子の吸収スペクトルから化学状態も調べられるのだ。

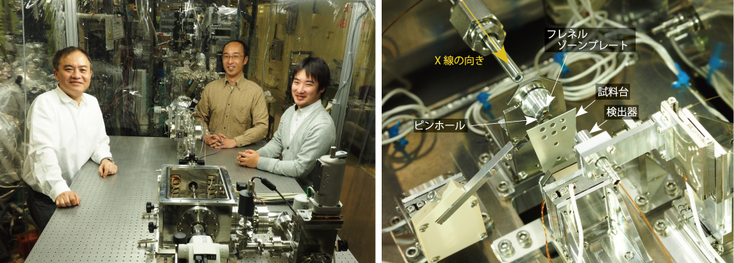

開発したX線顕微鏡の一番のポイントを、「コンパクト化」と胸を張る武市氏。修行に行ったSLSの装置など、市販されているものは各光学素子が別々に分かれており、数メートルほどの大きさになっている。武市氏らが開発した新型X線顕微鏡は全ての素子が「手のひらサイズ」に収まるほどコンパクト(図4右)。そのキーとなったのは、試料台の駆動をモーターから電圧によって収縮・膨張するピエゾ素子に変えたこと。モーターでもサブミクロン精度の駆動制御は可能だが、ギアを多用するため装置が大仰になってしまう。逆にピエゾ素子は大きな負荷をかけることはできないが、微小な動作を精緻にできる。それ以上に良い点は、モーターによる振動や発熱が起こらないこと。数マイクロ程度の試料を、数10ナノメートルの精度で位置調整をしながら測定する場合、わずかな振動や熱膨張でも観察している場所がずれてしまう。ピエゾ素子を用いることで、これらの可能性を一切排除でき、高精度の調整が可能になった。

図4 フォトンファクトリーに設置されたX線顕微鏡(STXM)と、開発メンバー。

左から、小野 寛太 准教授、井波 暢人 特任助教、武市 泰男 助教。奥から手前に向かってX線が入射される。手前のA4サイズの箱にSTXMが収まっている。右はその箱の内部で、STXM構成素子。

フォトンファクトリーで稼働し始めたX線顕微鏡。今後は偏光させたX線と併用し、分子の並び(配向性)やミクロな磁場(スピン)の観測に挑みたいと意気込む。

関連ページ

関連記事

2014.4.17 プレスリリース

太陽電池のエネルギー変換効率のカギは分子混合~有機太陽電池材料のナノ構造を解明~

-

カテゴリで探す

-

研究所・施設で探す

-

イベントを探す

-

過去のニュースルーム