「なんでこんなことが起こるのだろう?」疑問・探究心に日々向かい合っているのが研究者です。今から2年前、ある物質を冷やしていくと磁石の性質を保ったまま、電気を通す伝導体から電気を通さない絶縁体に変わることが分かりました。発見したのは、東京大学物性研究所の上田寛教授たち。こんな現象は従来の物理学では説明がつきません。この難題に文字通り光をあてたのがフォトンファクトリーの放射光です。

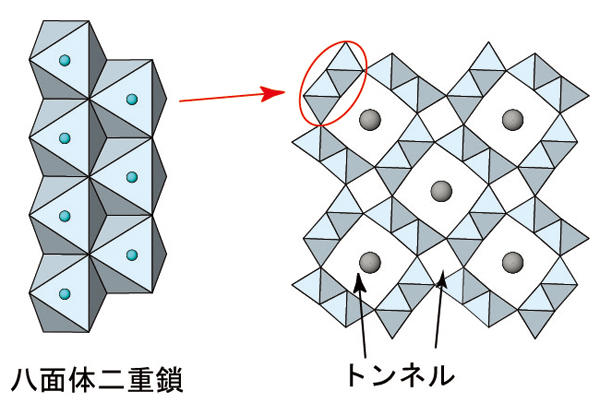

図1 ホランダイト型酸化物の結晶構造

図1 ホランダイト型酸化物の結晶構造上田教授たちが発見した物質は、カリウム(K)とクロム(Cr)の酸化物で、「ホランダイト型」という太さ1ナノメートル(ナノは10億分の1)にも満たない、細長いトンネルを持つ結晶構造をしています(図1)。ナノサイズのトンネルにリチウムなどを閉じ込めれば、電池の電極になるなど、トンネル構造を利用する研究が盛んに行われている物質です。この構造上の面白さもさることながら、伝導性や磁性でも他の物質にはない特異な性質が現れることが、研究者たちを惹きつけています。その中の一つが冒頭に書いた性質、磁石の性質を保ったまま、-178℃で電気を通す伝導体から電気を通さない絶縁体に変わることです。

物質の磁性を決めているのが、スピンの向きです。スピンは原子や電子1つ1つが持つ小さな磁石の性質で、この向きがそろっていれば、物質全体としても磁石の性質を持ち(強磁性)、そろっていなければ、物質は磁石に反応しません。また、電気を通すか否かを決めるのも、電子です。電子が物質内を自由に動き回ることができれば電気が流れ、動けなければ電気は流れません。ところが発見された物質は、スピンの向きがそろったまま、電子が動き回る状態から動けない状態になっていることを示しています。実際には、どのようになっているのでしょうか。それを調べるため、上田教授たちは、中尾朗子KEK物構研助教(現 総合科学研究機構(CROSS))、中尾裕則准教授と共に、フォトンファクトリーのビームラインBL-8A,Bを利用し、精密な結晶構造を調べました。

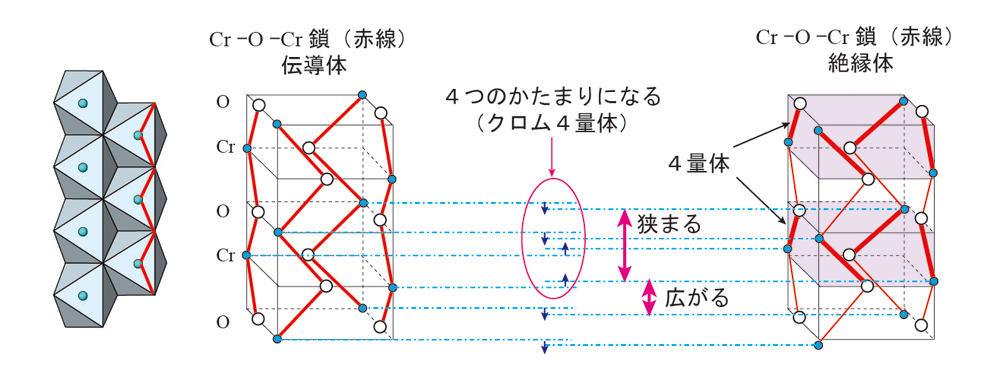

その結果、伝導体から絶縁体に変わる時、ナノサイズのトンネルの構造が変化していることが分かりました。トンネルの壁を形成しているクロム(Cr)と酸素(O)が並んでできる鎖の間隔が低温になると歪むのです。私たちが庭に並べられた飛び石の上を歩いて行くように、電子もクロムを土台として移動します。等間隔にあった飛び石が、低温になると4つずつのかたまり(4量体)となり、逆にかたまり同士の間隔は広がります。その間隔が電子の移動できる距離を超えてしまうと、電気は流れない絶縁体となるのです。これが伝導体から絶縁体へ変わる仕組みでした。

図2 伝導体と絶縁体におけるCr-O-Cr鎖

図2 伝導体と絶縁体におけるCr-O-Cr鎖もう1つの謎は電子の持つスピンの並び方で決まる磁性です。どのようにスピンが並ぶのかはスピン同士の相互作用で決まります。これまでの物理の常識では、電子が動き回っている時(伝導体)でのスピン間の相互作用と、止まっている時(絶縁体)での相互作用は異なるはずでした。ところが、実験結果はスピンの相互作用が「変わらない」と示していました。研究チームの千葉大学の太田幸則教授らは、この実験で解明された結晶構造を元に理論計算を行い、クロムが4量体になることによる、伝導体から絶縁体への転移に伴って、スピン間の相互作用が変化しない現象を理論的に証明しました。

このように、電気伝導性の変化に磁性が影響を受けない特異な相転移の起源を、実験と理論の両方からあきらかにしたのは初めての例です。この研究成果は米国の科学誌Physical Review Lettersのオンライン版に2011年12月23日に掲載されました。

関連サイト

放射光科学研究施設フォトンファクトリー

KEK構造物性研究センター

強相関電子系理論研究室(太田研)

2011.12.22 プレスリリース

強磁性を保ったまま金属から絶縁体になるしくみを解明