- トピックス

第18回サマーチャレンジ2024開催しました ~大学生が素粒子物理の演習に挑戦

2024年11月1日

-

今年はこのメンバーで熱い9日間を駆け抜けました

8月20日から28日にかけて、第18回サマーチャレンジが開催され全国から71人が参加しました。サマーチャレンジとは、基礎科学を担う若手を育てることを目的とし、科学を志す仲間との出会いや今後の進路を考えるきっかけとなる科学技術体験型スクールです。大学3年生を主な対象として、高エネルギー物理学研究者会議と原子核談話会との共催で実施しています。主なプログラムは最前線で活躍する研究者による講義と素粒子・原子核の本格的な演習です。この他に、KEKつくばキャンパスと東海キャンパス(J-PARC)の施設見学ツアーなども実施しています。

初日は、素粒子理論分野を牽引する研究者である、村山 斉(むらやま ひとし)教授(東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構)による特別講義から始まりました。村山教授は「私たちはどこから来たのか」というタイトルで宇宙がどのように誕生したのか、暗黒物質とは何かなど、わかりやすく講義を行いました。参加者から、研究者になるために必要な知識や勉強方法について質問され、村山教授は、素粒子物理学に限らず色々なことに興味と好奇心を持ってチャレンジすることが大事であると答えていました。講義後のコーヒーブレイク中も村山教授の周りには多くの参加者が集まり、代わる代わる質問をしている様子がうかがえました。

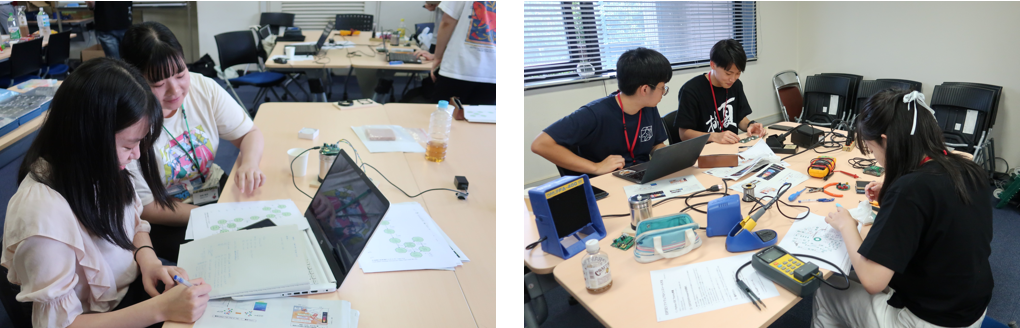

今年の講義は、「宇宙」「加速器」放射線」「統計と誤差」をテーマに行われました。各演習は、テーマの選定、準備から演習中の指導まで、KEKのほか東北大学、筑波大学、東京大学、お茶の水女子大学、東京工業大学(現・東京科学大学)、国際基督教大学、東京都立大学、名古屋大学、奈良女子大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、九州大学など多くの大学のスタッフやTAによる協力で成り立っています。以下のように12の班に分かれて、それぞれの演習課題に取り組みました。

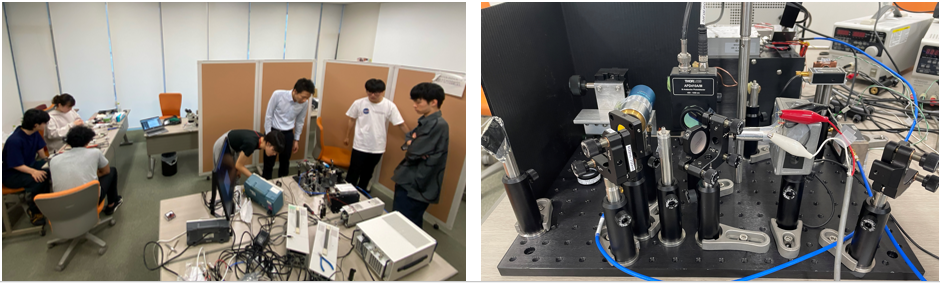

演習 1 班 量子の波動性と粒子性〜1光子を発生させて干渉を見る〜

-

1班では光子1個の干渉を捉えようとしています

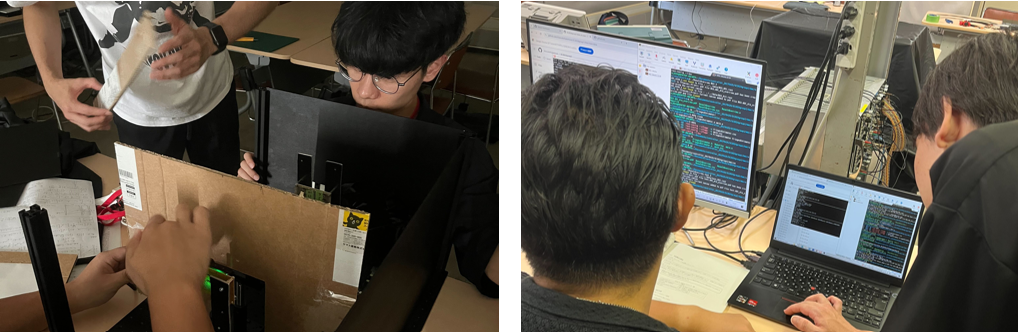

演習 2 班 ワイヤー1本で素粒子をとらえる ~素粒子・原子核実験の心臓部分「ワイヤーチェンバー」を作ろう~

-

一人一人手作りしたワイヤーチェンバーを使って宇宙線の測定を行いました

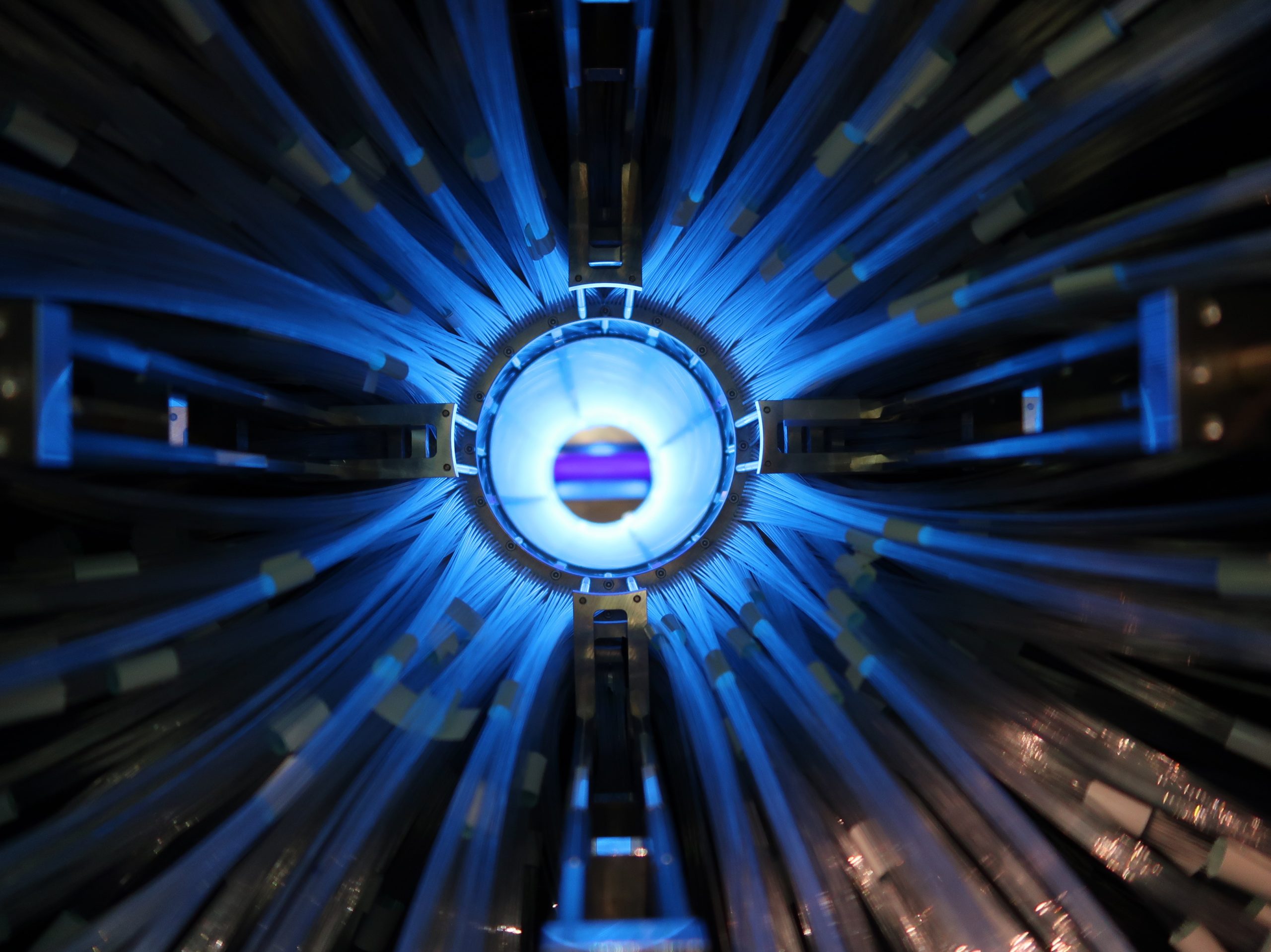

演習 3 班 先進加速器を体験しよう~実験と電磁波シミュレーターで体験する先進加速器~

-

3班は加速空洞についての研究が課題です。粒子をどのように加速するかを学び、実践しました

演習 4 班 磁気スペクトログラフ~ 磁場の中での荷電粒子の振る舞い ~

-

4班では電子の運動量分析に取り組みます。電磁石も自分たちで用意

演習 5 班 プランク定数を測ろう

-

5班は基礎物理定数の一つであるプランク定数を電圧計、電流計、光源、フィルター、回折格子等など、よく実験室で使う道具を使って測ります

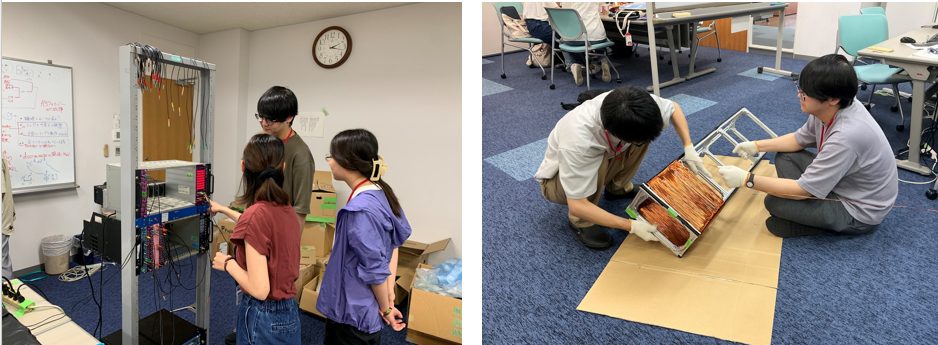

演習 6 班 時間反転対称性の破れの探索~フェルミオン電子双極子能率~

-

6班はNMR手法を駆使して電子双極子能率(EDM)を探索します。NMRコイルも自分たちで作ります

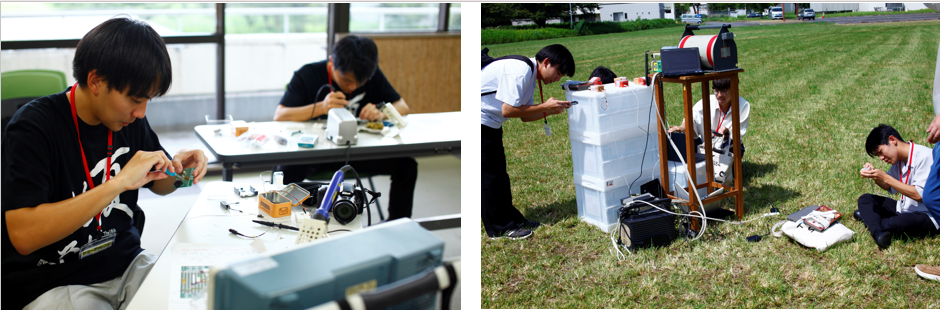

演習 7 班 宇宙線観察で学ぶ粒子の崩壊とスピン回転

-

7班は宇宙線ミュオン(ミューオン)を物質にとめたときの寿命の違いやスピン回転を測定し、物質研究の手法を学びます

演習 8 班 放射線検出器を作ろう~IoT 技術と物理実験~

-

8班はラドン検出器を製作。ラドンの崩壊核をシリコン検出器の表面に静電吸着させてα崩壊による信号を検出する演習を行います

演習 9 班 自然放射線を理解しよう

-

9班は放射線を検出するGMカウンターや回路を自分たちで製作し、色々な場所で線量を測定します

演習 10 班 宇宙線ミューオン(ミュオン)を捕まえて素粒子の対称性を調べよう

-

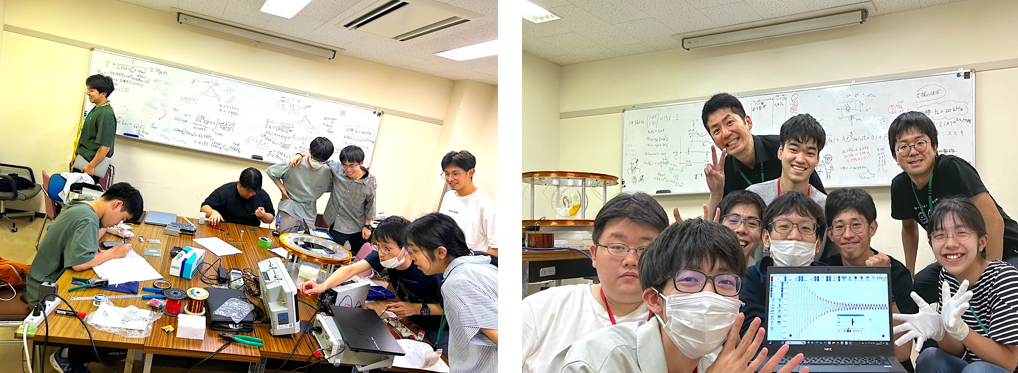

回路を含む自作の実験セットアップを用いて、ミューオン(ミュオン)の寿命を測定します。コイルも力を合わせて巻いて、磁場中のスピン回転を用いて空間反転非対称性を検証します

演習 11班 反粒子を捕まえよう~最軽量原子ポジトロニウムの崩壊観測実験~

-

11班は陽電子をシリカエアロゲルにとめてポジトロニウムを生成、そこからの3γ崩壊を捉える野心的な演習です

演習 12班 量子センシング・量子制御~NVセンターでラビ振動を見てみよう~

-

12班は量子コンピュータなどに利用される量子技術を学びます。ダイヤモンド中の窒素-空孔中心の電子状態を光やマイクロ波で制御して量子技術の基礎を習得します

8月21日と23日にはつくば見学ツアーおよび東海見学ツアーを行いました。

-

上段)つくばキャンパスでの施設見学。下段)東海での施設見学。間近で加速器や検出器を見ながら研究者からの説明を聴く貴重な機会です

毎年恒例、キャリアビルディング

キャリアビルディングは様々な分野で活躍中の研究者や社会人をパネラーに迎え、パネラーとの対話から進路を考えるきっかけ作りを目的としたプログラムです。5名のパネラー陣によるキャリア形成をテーマとしたパネルディスカッションの後、パネラーを中心とした座談会形式に移り、研究者に進むまでの道のりや研究テーマを選んだきっかけなどを徹底的に語っていただきました。事前アンケートでは「研究への適性はどの段階でわかるのか」「学生時代にやっておくと良いこと」などに参加者の関心が高く、当日はさらに、ライフワークバランスについても質問が多く寄せられました。

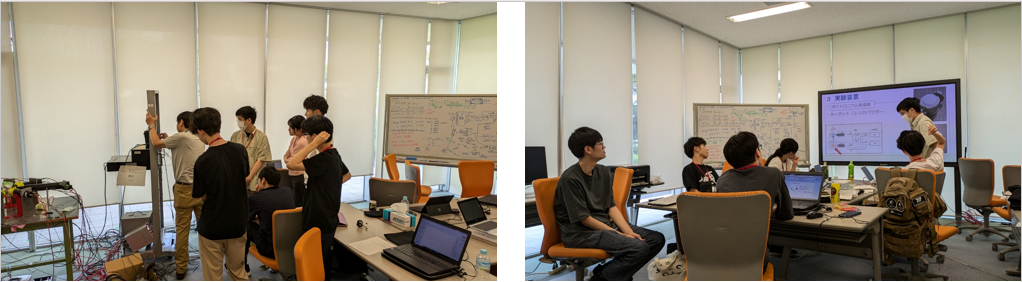

そして、最終日は・・・

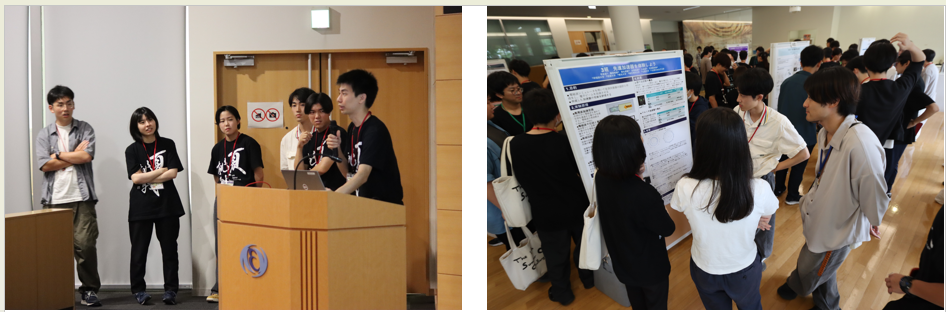

最終日は、各演習班による発表会です。それぞれの得意な面を活かして仲間同士協力し合い、時には白熱した議論をしながら発表に向けて準備し、自分たちで作った検出器などの装置を使った実験の結果と考察をまとめて発表しました。どの班の発表に対しても、他班の参加者から、測定の手法や実験の条件、考え方について鋭い質問が寄せられました。その後のポスターセッションでも活発な質疑が続き、熱気あふれる雰囲気が感じられました。

-

15分の持ち時間で実験の結果と考察を発表します

参加者からの感想の一部を紹介します。

- わずか一週間あまりではありましたが、サマーチャレンジでの体験は今後の自分の進路にとって大きな出来事であるだろうと感じました

- サマーチャレンジでの体験は、単に物理の理解を深めるだけではなく、物理やそれを取り巻く学問の面白さを再発見させてくれました

- 自分と違うバックグラウンドを持った仲間と語らいあうことは、この上ない刺激をもたらしてくれました

- 大事なことは、あくまで物理の知識をベースとしながらも物理にとらわれず自分の知識と知恵を総動員して考えを絞り出し、その考えを班のメンバーと協力して洗練させることだった。これに気づけたことがサマーチャレンジ最大の収穫だったと思う。

第18回の校長を務めた川﨑 真介(かわさき しんすけ)准教授は、「全国から集まった学生たちと過ごした熱い9日間でした。始めは緊張していた面持ちの参加者たちも、だんだんと打ち解け、仲良く物理を学んでくれました。サマーチャレンジでの経験が参加者の糧になってくれたらと思います。将来の学生たちが真剣に学び、議論する姿を見て、こちらも初心を取り戻しました。多くの方々の協力を得て可能になったイベントです。関係者の皆さまにも感謝したいと思います」と9日間を振り返りました。