量子力学の基礎概念を見直す −ハイゼンベルクの不確定性原理の'破れ'と小澤の不等式−

#ハイライト量子力学の不確定性

20世紀の初めに構築された「量子力学」は、今や携帯電話やコンピュータをはじめとするエレクトロニクス産業の基盤となり、現代社会に不可欠な学問となっています。

19世紀までは、ある時刻での粒子の位置と運動量は確定しており、その2つの量と、ニュートンの運動方程式があれば、粒子のその後の運動が説明できるとされていました。しかし、電子の運動では位置と運動量が同時に確定できないという事情のために、ニュートンの方程式は使えず、量子力学の方程式を使わないといけないことがわかりました。この電子の位置と運動量を同時に確定できない事情は、2つの物理量の不確定性と呼ばれ、量子力学の基本的な性質となっています。物理量の不確定性は、「そもそも量子の世界での測定とは何か(観測問題)」、「量子もつれと呼ばれる状態にある離れた2個の粒子の間の不思議な遠隔作用(非局所性)の問題」などとも関連し、現代でもさまざまな疑問やパラドックスの源泉となっています。

KEKにおいても、B中間子の対生成を通した量子力学の非局所性の検証実験や、放射光施設での水素原子の量子もつれ現象の観測、またこれらの理論的分析や素粒子特有の量子もつれ構造などの研究が精力的に進められています。最近、日本人科学者がこの不確定性の成立条件を詳しく調べ、不確定性に関して「小澤の不等式」が成立することを実験的に証明し、大きなニュースになりました。今回のハイライトは、この実験を取り上げ量子力学の基礎研究の進展を解説します。

ハイゼンベルクの不確定性原理

ヴェルナー・カール・ハイゼンベルク(Werner Karl Heisenberg, 1901 - 1976)

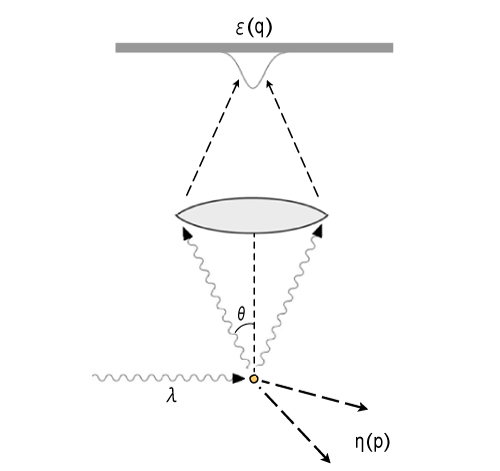

20世紀の始め、ドイツの物理学者ハイゼンベルクは図1のように粒子に光(ガンマ線)を当て、跳ね返った光を顕微鏡で見ることによって粒子の位置qと運動量pを測定する場合を考えました。この場合、粒子に当てる光の波長λ(ラムダ)を短くすれば位置の測定精度は良くなりますが、その代わりに粒子は大きく跳ね返されて運動量が乱されてしまいます。反対に光の波長を長くすれば位置の測定精度は悪くなりますが、粒子の反跳は抑えられて運動量の乱れは小さくでき、結局のところ、粒子の位置の測定誤差イプシロンε(q)と運動量の乱れ(擾乱)イェータη(p)の間にはトレードオフの関係が成り立つことになり、

ε(q)η(p) ≧ h/4π

という、電子の位置と運動量の測定と擾乱に関する不確定性原理の関係式(ハイゼンベルクの不等式)が導かれます。ここでhは量子の世界に特有な値プランク定数、約6.63×10-34Js(ジュール・秒)です。また、π(パイ)は円周率、3.141592...です。

このように電子の位置と運動量を同時に正確に測定する方法がないことから、ハイゼンベルクは電子を「位置」と「運動量」を同時に持つ、普通の意味での「粒子」と考えることはできないとしました。実際、電子は「波」として互いに干渉する性質も示すため、「粒子」と「波」の二重性を持つ奇妙な存在ということになります。

小澤の不等式

しかし、ハイゼンベルクの式では測定誤差や測定による擾乱といった量が厳密に定義されずに使われていました。このため、ハイゼンベルクの不等式は厳密なかたちでは一般的に証明されず、不確定性原理という名で呼ぶことには支障がありました。この事情を改善するために、2003年に小澤正直氏が量子力学における測定とは何かということを理論的に定めた上で導いたものが、小澤の不等式です。

ε(q)η(p) + σ(q)η(p) + ε(q)σ(p) ≧ h/4π

この不等式の左辺の第一項はハイゼンベルクの不等式にあったものと同じですが、これに測定の誤差を示す標準偏差σ(シグマ)を含む2つの項が加わっています。

小澤の不等式は次の2つの特徴を持ちます。すなわち、(1)ハイゼンベルクの不等式は特定の状況に限定されたものであったのに対し、一般的な状況の下でも成立することと、(2)位置の測定誤差ε(q)と運動量の擾乱η(p)の両者を同時にいくらでも小さくできる可能性があることを示唆していることです。

実際、小澤の不等式では例えばη(p) = 0でもσ(p)が十分に大きければ、ε(q)もそれに応じていくらでも小さくできます。それでは、電子は「位置」と「運動量」を同時に測定できる「粒子」であるとの考えが復活するのでしょうか。いえ、この式の中で、測定の誤差を示す標準偏差に電子の「波」としての性質が反映されているため、やはり電子は通常の「粒子」ではありえないのです。

中性子のスピンを用いた実験による検証

物理学では理論的な予言は実験の上で検証できて初めて確かなものと認定されます。小澤の不等式も実験で確かめる必要があります。最近、ウィーン工科大学の長谷川祐司氏によって位置と運動量の代わりに中性子が持つスピンと呼ばれる角運動量のx成分とy成分のを用いた検証実験が行われました※。この二つの物理量は、位置と運動量と同じく同時測定できない組になっており、理論的にはやはり(スピンに対する)小澤の不等式を満たします。実験的にはいくつかの異なる状態に対してこれらのスピンを2段階に測定し、その結果を持ち寄って測定誤差や擾乱、標準偏差を求め、それらから小澤の不等式の3つの項を計算します。

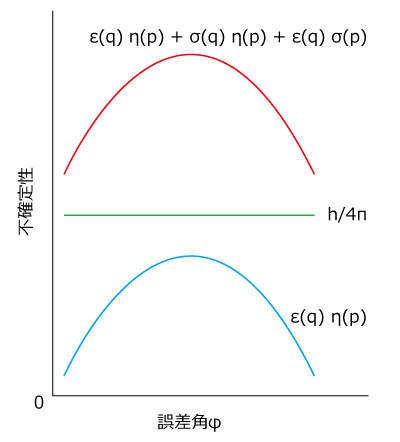

その和の値をプロットしたのが図2ですが、明らかにその和は小澤の不等式を満たしており、一方で第一項のみの値はハイゼンベルクの不等式の下限を破っていました。

「ハイゼンベルクの不確定性原理が破れた」と言うと、他ならぬ量子力学の基盤が揺らいだと勘違いされるかも知れません。しかし今までの話にあったように、もともとハイゼンベルクの不等式は厳密に証明されたものではなく、したがってその破れは量子力学の正しさに疑いを抱かせるようなものではありません。寧ろ、量子力学を用いて厳密に導かれた小澤の不等式が実験的にも確証できたとすれば、それは量子力学の正しさをさらに確かめることができたとも言えます。

小澤の不等式は量子測定理論のモデルに基づいており、また誤差や擾乱についての別の定義を提案する研究者もいるところから、今後はこの不等式が真に普遍的な意味で不確定性を表す「原理」の名に値するかどうかの吟味が、専門家の間で行われることになります。もしこれにパスすれば、その暁には日本人研究者の名を冠した物理学の基礎原理が、世界の物理学史に残るようになるかも知れません。

図1 ハイゼンベルクの「ガンマ線顕微鏡」。粒子に光をあて反射した光を、レンズを通して観察して、粒子の位置を計る。顕微鏡の原理からその測定精度は、当てた光の波長λ(ラムダ)とレンズへの見込み角度θ(シータ)によって、λ/sinθの限界があることが知られている。つまり、位置を良く知ろうとすると波長の短い光をあてるほうがよく、見込み角θも大きい方が良い。その入ってきた光の運動量の大きさをpとする。少なくとも一個の光子がレンズに入れば、粒子との衝突地点から光子の運動量が推定できるが、光子はレンズの範囲内に入っていさえすればよいので、そのレンズ方向の運動量にはp×sinθのあいまいさがある。量子力学によれば、光子の運動量は光子の波長と反比例の関係があり、p=h/λとして波長から計算ができる。hはプランク定数。さて、粒子は光子との衝突によって運動量が変化するが、その変化のあいまいさは、ちょうど光子のレンズ方向運動量のあいまいさと対応している(運動量保存の法則)。そこで、測定しようとした粒子の位置のあいまいさ(誤差)と、運動量の変化のあいまいさ(擾乱)をかけると、λ/sinθ×h/λ×sinθ=hとなる。より精確に誤差と擾乱の積の下限を見積もることによって、ハイゼンベルクの不等式が導かれる。

図1 ハイゼンベルクの「ガンマ線顕微鏡」。粒子に光をあて反射した光を、レンズを通して観察して、粒子の位置を計る。顕微鏡の原理からその測定精度は、当てた光の波長λ(ラムダ)とレンズへの見込み角度θ(シータ)によって、λ/sinθの限界があることが知られている。つまり、位置を良く知ろうとすると波長の短い光をあてるほうがよく、見込み角θも大きい方が良い。その入ってきた光の運動量の大きさをpとする。少なくとも一個の光子がレンズに入れば、粒子との衝突地点から光子の運動量が推定できるが、光子はレンズの範囲内に入っていさえすればよいので、そのレンズ方向の運動量にはp×sinθのあいまいさがある。量子力学によれば、光子の運動量は光子の波長と反比例の関係があり、p=h/λとして波長から計算ができる。hはプランク定数。さて、粒子は光子との衝突によって運動量が変化するが、その変化のあいまいさは、ちょうど光子のレンズ方向運動量のあいまいさと対応している(運動量保存の法則)。そこで、測定しようとした粒子の位置のあいまいさ(誤差)と、運動量の変化のあいまいさ(擾乱)をかけると、λ/sinθ×h/λ×sinθ=hとなる。より精確に誤差と擾乱の積の下限を見積もることによって、ハイゼンベルクの不等式が導かれる。

図2 小澤の不等式の検証実験の結果の概念図。実験では位置qと運動量pの代わりに、中性子のスピンのx成分とy成分を2段階で測定した。第1段階ではx方向から角度差ϕだけ傾いた成分を測定し、これをx成分の測定誤差として考察。様々な誤差の角度パラメーターϕに対する測定の結果、小澤の不等式の左辺の3つの項の和(赤)は下限(緑)よりも上にあって不等式を満たすが、第1項のみ(青)では下限を下回り、ハイゼンベルクの不等式は成立しないことが示された。この概念図は位置qと運動量pの場合に換算したものであるが、実験で用いたスピンの場合には下限の値が(h/4π)2となる。

図2 小澤の不等式の検証実験の結果の概念図。実験では位置qと運動量pの代わりに、中性子のスピンのx成分とy成分を2段階で測定した。第1段階ではx方向から角度差ϕだけ傾いた成分を測定し、これをx成分の測定誤差として考察。様々な誤差の角度パラメーターϕに対する測定の結果、小澤の不等式の左辺の3つの項の和(赤)は下限(緑)よりも上にあって不等式を満たすが、第1項のみ(青)では下限を下回り、ハイゼンベルクの不等式は成立しないことが示された。この概念図は位置qと運動量pの場合に換算したものであるが、実験で用いたスピンの場合には下限の値が(h/4π)2となる。

※"Experimental demonstration of a universally valid error-disturbance uncertainty relation in spin measurements", Jacqueline Erhart, Stephan Sponar, Georg Sulyok, Gerald Badurek, Masanao Ozawa & Yuji Hasegawa,

Nature Physics (2012) doi:10.1038/nphys2194.

関連サイト

関連記事

2007.3.8 News@KEK

箱の中の玉の色 ~Belle実験で観測された量子もつれ~

-

カテゴリで探す

-

研究所・施設で探す

-

イベントを探す

-

過去のニュースルーム