2011年のノーベル化学賞は「準結晶の発見」によりイスラエル工科大学のダニエル・シュヒトマン氏に決まり、来る12月10日に授賞式が行われます。「準結晶」という言葉をノーベル賞のニュースで初めて知った方も多いのではないでしょうか。KEKには世界中から研究者がKEKの施設を利用する共同利用実験に訪れています。今回はその一人、東京大学物性研究所の佐藤卓(さとう たく)准教授に準結晶について解説いただくことにしました。

準結晶が発表された1984年、全く新しい形態の固体として世界中の物理学者を驚かせました。従来、固体は原子や分子が規則的に並んでいる「結晶」と並んでいない「アモルファス(非結晶)」に分けられていました。しかし、そのどちらでもない「準結晶」が発表されたからです。発見したのが、ノーベル賞を受賞されたシュヒトマン氏。並び方に一定の規則性があるものの、どこまでいっても周期性がない、という何ともはっきりしない物質です。実際、初めて投稿した論文は認められず、2回目の投稿でようやく論文掲載されたくらい、発表した当初は、研究者たちもかなり懐疑的な態度をとっていたそうです。

では、準結晶とは一体どのような物質なのでしょうか?

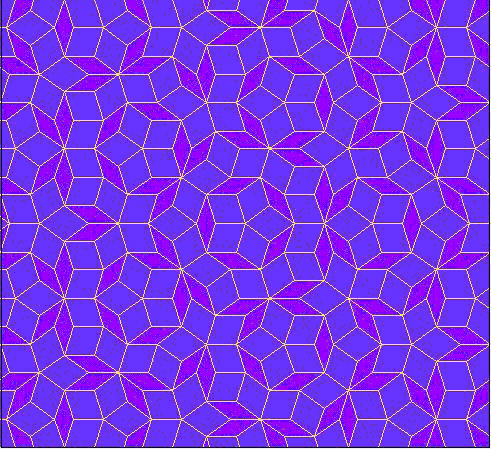

図1は準結晶構造の1つであるペンローズ・タイルパターンです。青色と紫色の2種類の菱型を組み合わせて作られたものです。星型のような模様がいくつか見られますがその並び方に周期性は見つけられません。見やすくするために、黄色い補助線を入れたのが右図です。小さい5角形を中心に同じものが周りに繰り返される自己相似図形をしています。準結晶が注目されたのは、この幾何学的な構造の面白さにあります。

図1 ペンローズ・タイルパターン

図1 ペンローズ・タイルパターン

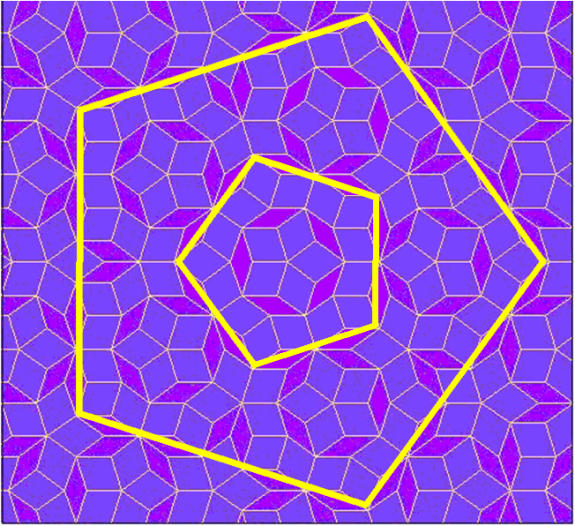

図2 結晶の構造(NaCl)

図2 結晶の構造(NaCl)原子や分子が規則的に周期をもって繰り返し並んでいるのが結晶です。最も身近な例では食塩、塩化ナトリウムNaClでしょう。NaとClが交互に並んだ立方体を最小単位として、空間をすき間なく埋め尽くしています(図2)。一方、アモルファスとはガラスやセラミックスなど、原子や分子が規則性も周期性もない状態で配列した固体のことをいいます。発表されたシュヒトマン氏の準結晶は、部分的には並んでいるものの、結晶としてはあり得ない5回対称性という構造を取っていたのです。結晶となるためには、ある同じ図形で空間をすき間なく埋められなくてはなりません。三角形、四角形、六角形を繋げていくと平面をすき間なく埋められますが、五角形ではできません。つまり、そのような結晶は理論的にあり得ないのです。シュヒトマン氏が観測したデータは、そのあるはずの無い五角形で埋められていることを示していました。当時、構造を直接見る手段はなく、準結晶に電子線を照射して現れる回折像を見ていました。これは電子の波の性質を利用したもので、原子や分子が規則的に並ぶ結晶では、その並びに応じてスポット(回折像)が現れます。この像から計算して結晶構造を決める、現在も広く活用されている手法です。シュヒトマン氏のデータが示す構造は正20面体、5回対称性でした。回折像の出現は物質全体にわたって規則的な構造であることを示す決定的な証拠ですが、シュヒトマン氏の合成した準結晶は熱的に不安定であったため、時間の経過とともに熱的に安定した結晶へと構造が変わってしまうのでした。このような事実もあり、発表当時は「結晶っぽいもの」という扱いでした。

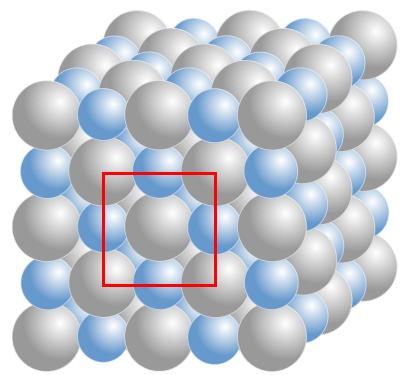

図3 結晶・アモルファス・準結晶の高分解能原子像(上段)と回折像(下段)

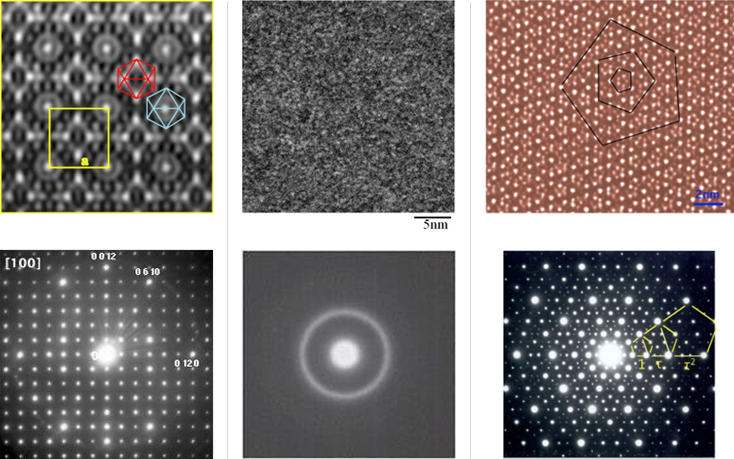

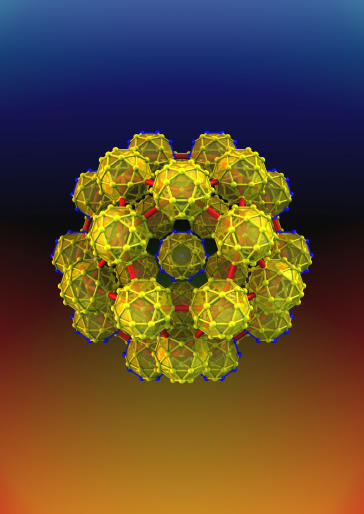

図3 結晶・アモルファス・準結晶の高分解能原子像(上段)と回折像(下段) 図4 準結晶の立体構造

図4 準結晶の立体構造準結晶が物質の新たな形態であることを認めさせたのは東北大学の蔡安邦(さい あんぼう)教授です。当時、論文を目にした蔡氏はアルミニウム-銅-鉄合金を、急冷ではなく緩やかに冷やすことで安定的な準結晶を作成することを試み、ついに安定な準結晶の作成に成功したのです。この発見により、準結晶の研究は爆発的に広がり、準結晶となる合金の組み合わせ、配合比率、格子構造の種類などが次々と明らかにされました。その中で、図4のように3次元的な入れ子構造が空間をすき間なく埋めていく準結晶も発見され、この美しい構造は英国の科学誌Nature Materialsの表紙を飾りました。そして1992年、ようやく国際結晶学会は結晶の定義を改訂し、準結晶も物質の新たな形態として市民権を得ることができました。

構造と性質は表裏一体のもの。新しい構造があるからには、特異的な性質があるはずです。調べられた結果、同じ物質でも構造が準結晶になると結晶に比べて電気抵抗が大きいこと、硬度が高いこと、摩擦が低いことなどが分かりました。構造の発見が与えたほどのインパクトは物性には無かった、というのが正直な見解です。しかし、「見つかっていないからこそ、研究というのは、やりがいがある。」と断言する佐藤氏。佐藤氏は1994年から蔡氏の下に研究員として就き、現在は東京大学物性研究所で準結晶磁性体や量子磁性体など磁性体の研究をしています。

「私は、中性子散乱実験が専門です。しかし配属先が欲していたのは電子顕微鏡の専門家で、会った時、お互いに驚いたんです。」恩師、蔡氏との出会いを語る佐藤氏。しかし、一見ミスマッチと思える巡りあわせが今の準結晶業界を象徴しているともいえます。「準結晶ほど、多分野の人が関わっているものって珍しいんです。幾何学からのアプローチがあって構造解明が進み、観測、合成も手法は様々。既存のカテゴリに当てはまらない物質だったからこそ、いろんな分野の人が興味を持ったし、手を出しやすかったのでしょうね。」最近ではポリマーで準結晶の構造を作る研究や、フォトニッククリスタルという準結晶構造をもった結晶に光を通すことでエネルギーバンドをコントロールする技術など、実に多彩な広がりを見せています。佐藤氏は、準結晶の構造にスピン(電子の持つ磁石の性質)を1つ1つ置いたらどうなるか、そして物質全体としてはどのように振る舞うのかを調べたいと語っていました。磁性を見るには中性子散乱が有効なため、今後J-PARCの物質・生命科学実験施設(MLF)を利用して実験するそうです。

ノーベル賞受賞によって、準結晶への関心が再び高まり活性化することで、新たな物性が発見される日が来るかもしれません。

関連サイト