格子QCDが解明するクォークの世界

#ハイライトQCDのジレンマ

物質の究極的にミクロな姿、素粒子。 そのなかでもクォークは原子の主要材料として最もメジャーな存在といえましょう。 QCD(Quantum ChromoDynamics)とはクォークが感じる4種類の力(重力、弱い力、電磁力、強い力)のうち、強い力を説明する理論の名前で、和訳すれば「量子色力学」です。 素粒子が発生・消滅する舞台は一見何もない状態、つまり真空です。 “理論”とはその真空から素粒子の世界をつくり出すメカニズムのことです。 クォークには3つの状態があり、それが力の媒介粒子・グルーオンを介したやりとりによって絶えず変化しています。 これを光の三原色(赤・青・緑)になぞらえたので、”色力学”と名前がつけられました。

クォークの関係するありとあらゆる現象を理解するために、新しい理論を思いついたとしましょう。 それが正しいかどうかは、新理論に基づいた計算結果が実験の結果を正しく予言するかどうかを見れば明らかです。 QCDが正しいかも計算によって判断できます。 しかしここで問題が立ちはだかります。 QCDの計算はとてもとても難しいのです。

素粒子の複雑なやりとりを計算で追うにはコツがあります。 飛んできて、ぶつかって、壊れて、といった骨格となる現象についてまず計算してから、それをとりまくミクロの世界ならではの複雑なやりとりの効果による補正を行っていくのが従来の計算方法です。 しかしQCDではうまくいきません。 クォークとグルーオンとのやりとりがあまりに強いため、骨格と補正の立場が逆転して矛盾がおこるのです。 “強い力”というだけあって素粒子現象に大きく影響するというのに、実験と比較すべく正確に計算しようとすると、まさにその強さのために壁にぶちあたってしまう…。 そこで考えられた計算方法が「格子QCD」です。

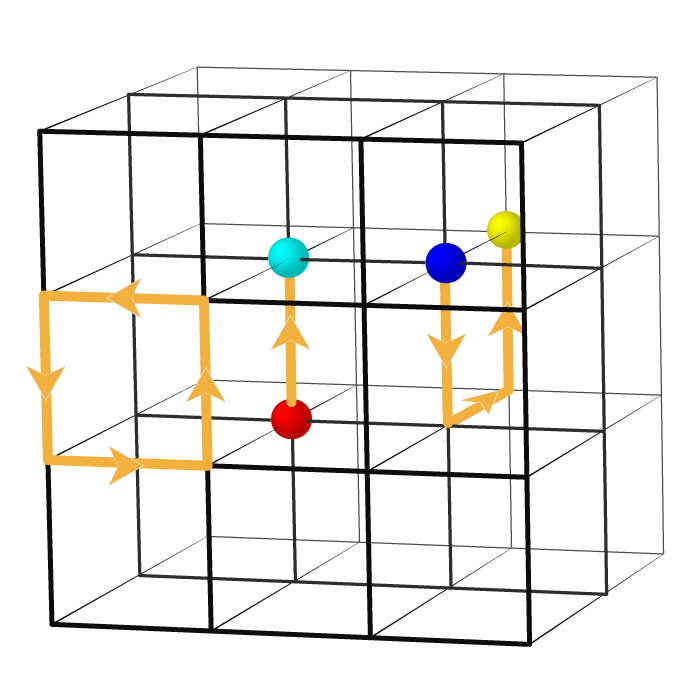

格子点にクォークや反クォークを、辺には強い力を媒介するグルーオンを配置する(3つの色状態に対応して、クォークは3成分の複素ベクトル、グルーオンは3×3の複素行列になる)。

格子QCDによるアプローチ

まず空間3次元と時間1次元を格子状に区切り、その上にQCDを構築してみます。 すなわち格子の点にクォークが、辺には強い力を媒介する粒子・グルーオンが居るものとします(図1参照)。 つまるところこれは格子の各場所に数値の塊を割り当てただけのことです。それでもQCDという法則に基づいて値がちればめられた状態は現実世界を模しているはずです。 格子のサイズを限定すれば、このような数値の配位を計算機によって生成することができます。 可能な配位のバリエーションはそれこそ無数にありますが、その一部を偏りなく生成することができれば事足ります。 このサンプルのもとでクォークが格子中を伝搬する様子を計算できれば、統計解析によって対象となる物理量を得ることができるのです。

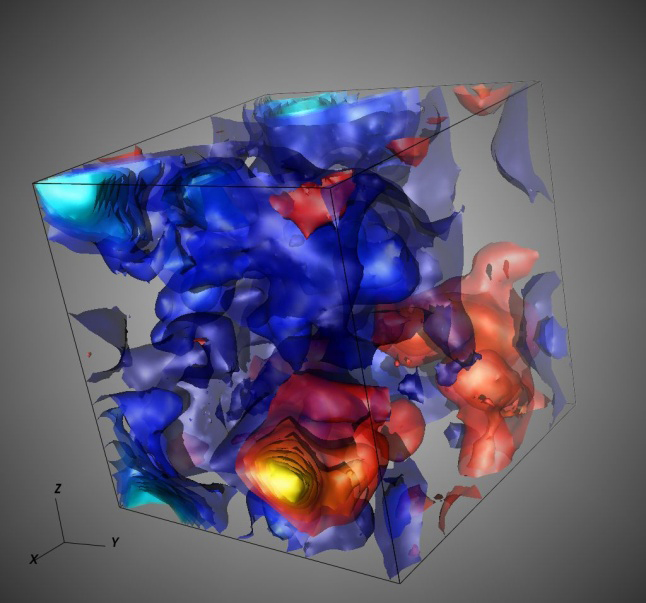

以上が格子QCD数値シミュレーションのアイデアです。 前節で紹介した”骨格と補正”とは大違いで、理論の本質をズバり扱うことのできる、画期的な枠組みです。 この方法によって、クォークやグルーオンを生み出す真空の構造を調べることができるようになりました。

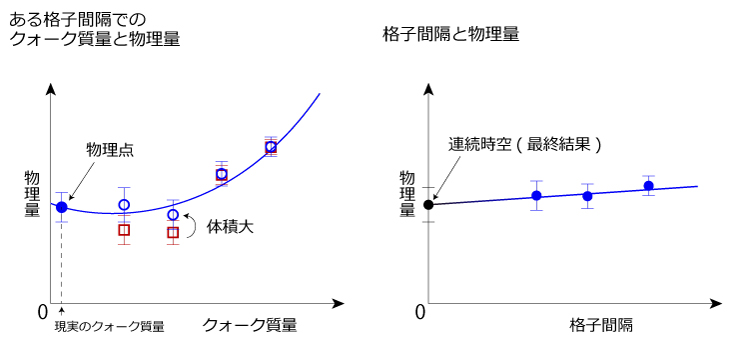

さて、格子QCDでは時空の座標はとびとびで、しかも世界を格子という狭い箱に限定してしまいました。 でもご心配なく。 格子の間隔をゼロに、サイズを無限大にした極限で、格子QCDはもとのQCDと等しくなることが理論的に裏付けられています。 しかし、この極限を計算機上で実現することはできません。 できることは、極限になるべく近いところで格子間隔と格子サイズをとり換えて複数の数値シミュレーションを実行することです。 結果を総合的に解析して格子という理論上の人工物がデータに与える影響を引き去ることができます (図2参照、ただし、色は見やすさのためにつけたもので、クォークの状態とは関係ありません)。 こうして格子QCDからQCDの物理を完全に再現できるのです。

【左】固定した格子間隔と体積のもと、クォーク質量を変えて計算する。得られた結果を現実のクォーク質量に対応する点(物理点)まで外挿する。体積を変化させても結果がほとんど変化しないようなサイズの格子を使うことが望ましい。

【右】(左)と同様の解析を別の格子間隔について繰り返す。得られた結果を連続時空の極限(格子間隔ゼロ)に外挿する。データ点が誤差をもつのは、有限個の配位データサンプルによる結果を統計処理しているため。

研究の現場より

格子QCDの大規模な数値シミュレーションでは、最新のスパコンをフル稼動させても最終結果に辿り着くまでに年単位の時間がかかるのが普通です。 莫大な時間と費用を有効に使うためには、事前に入念な計画を練る必要があります。 格子間隔やサイズ、生成する配位数など、シミュレーションを決定づける設定値は”パラメータ”と呼ばれます。 格子上のクォーク質量もそのひとつです。 現実と異なる質量のもとで興味ある物理量がどうふるまうか調べる”数値実験”は、理論的研究にとても役立ちます。 また、QCDを格子上に構築する方法は唯一ではありません。 幾通りもある方法の違いは格子の影響が消失する様子や、カイラル対称性という、本来QCDに備わった対称性の実現の度合いに現れます。 格子間隔ゼロの極限でカイラル対称性は復活しますが、数値シミュレーションの時点でも対称性を保つことができれば、それに付随した興味深い物理を存分に調べることができます。 (この点についての詳しい解説はNews@KEK「居心地のいい真空の話」を参照。)

さて、もう一度図3を見てください。 現実世界からあまりに遠いところでシミュレーションを行うと、得られた最終結果はとても不正確なものになります。 高精度な結果を得るためには、なるべく格子を細かく大きくし、現実の軽いクォーク質量を設定し、かつカイラル対称性の実現度が高い構成法を選択したいものですが、いずれも計算量を膨大なものにしてしまいます。 しかし限りある計算機資源のもとでは、パラメータを選択し、調べたいと思う物理現象に応じた何らかの妥協を強いられるのが普通です。従来はその妥協のため得られた結果には常に何がしかのあいまいさがありました。

効率の良い計算法を編み出し、高性能な計算機により、妥協のないパラメータのもとで配位生成を行うことが研究者の目標のひとつです。 生成した配位の性能とサンプル数を世界中の主要な研究グループが競い合っているのが現状です。 日本の研究グループにとっては、KEKスパコンや今年完成する「京」が、強力な武器となってくれるはずです。 生成された配位データは再利用することができます。 これらを世界中の研究者間で共有する取り組み(詳しくはNews@KEK「データ、とどけます」を参照)によって分野全体の研究が加速されています。

おわりに

以上、駆け足で格子QCDという研究分野を概観してみました。 従来の理論研究の枠にとらわれない新たな地平が数値シミュレーションにより拓かれることを紹介しました。 最初の格子QCDシミュレーションが実現してからおよそ30年が経ち、いまやこの分野は成熟して素粒子理論に不可欠な貢献を続けています。 KEKは、高速の計算機と人間の知恵を駆使し、格子QCDの新たな可能性を広げてゆきます。

関連記事

関連サイト

-

カテゴリで探す

-

研究所・施設で探す

-

イベントを探す

-

過去のニュースルーム