<前回のお話し:

太陽ニュートリノの観測値が理論値より低かった。その理由は?当初はデイビス博士の装置に問題があるのではないかとの疑いもあり、複数の実験による観測が望まれました。その一つが当時東京大学の教授であった小柴博士が考案し岐阜県・富山県境の神岡鉱山の茂住地区に設置した「カミオカンデ」という装置を使っての太陽ニュートリノの観測でした。

<カミオカンデと陽子崩壊>

「カミオカンデ」の当初の目的は陽子の崩壊を観測することでした。これまでの実験からは陽子を構成しているクォークは強い力を感じますが、電子のようなレプトンは強い力を感じず、標準理論ではこの2種類の素粒子は全く異なる性質を持つグループに存在するものとして登場します。しかし、標準理論の完成が近づいてくると、物理学者は弱い力と強い力を統一する理論「大統一理論」を考え始めました。もし「大統一理論」が正しいとすると強い力と弱い力が入り混じることができ、電子と陽子がぶつかって消滅する可能性がでてきます。もし「大統一理論」が本当なら、陽子が電子とぶつかって二つの光子なってしまう、あるいは陽子が陽電子と2つの光子に崩壊することが予言されます。そこで小柴博士は一気に「大統一理論」を証明することになるこの陽子崩壊現象を捉える実験を考えました。とはいえ陽子崩壊は起きるとしても極めて稀な現象なので大量の陽子を観測する必要があります。そこで小柴博士は宇宙線ミューオンの影響が少ない神岡鉱山・茂住鉱の深い地下1000メートルに実験装置を作りました。めったにおこらない陽子崩壊を観測するためにできるだけの多くの陽子を用意するために小柴博士は1000トンを超える水を使うことを考えました。

<チェレンコフ光をとらえる>

「大統一理論」によれば陽子崩壊が起きれば陽電子と光子ができます。その陽電子と光子を捕まえるために小柴博士はチェレンコフ光を使うことを考えました。光は真空中を毎秒30万キロメートルの速さで進みますが、水の中を通過するときは遅くなり、毎秒22万4000キロメートルになります。陽電子や電子の進む速さはその質量が小さいためその速さは真空中の光速にほとんど近くいため、水中では電子は光速を超えて走ることがあります。空気中を超音速飛行機が音速を超えて飛行すると衝撃波ができるのと同じで、水中を走る電子・陽電子も音波ではなく光の衝撃波を発します。これがチェレンコフ光です。電子・陽電子の放つチェレンコフ光は弱く、光子の数にして500個程度です。また陽子崩壊でできた光子も水の中の電子を蹴飛ばし、その蹴飛ばされた電子がチェレンコフ光を発するので間接的にもともとの光子を捉えることもできます。

チェレンコフ光の全光子数を測ることで親の粒子の走った距離がわかり、その距離から粒子のエネルギーが計算できます。またチェレンコフ光の光子は半角42度の円錐状にと出てていくので、壁に当たれば丸いドーナツ状の光の輪となり、親の電子の方向や発生位置、エネルギーを求めることができます。

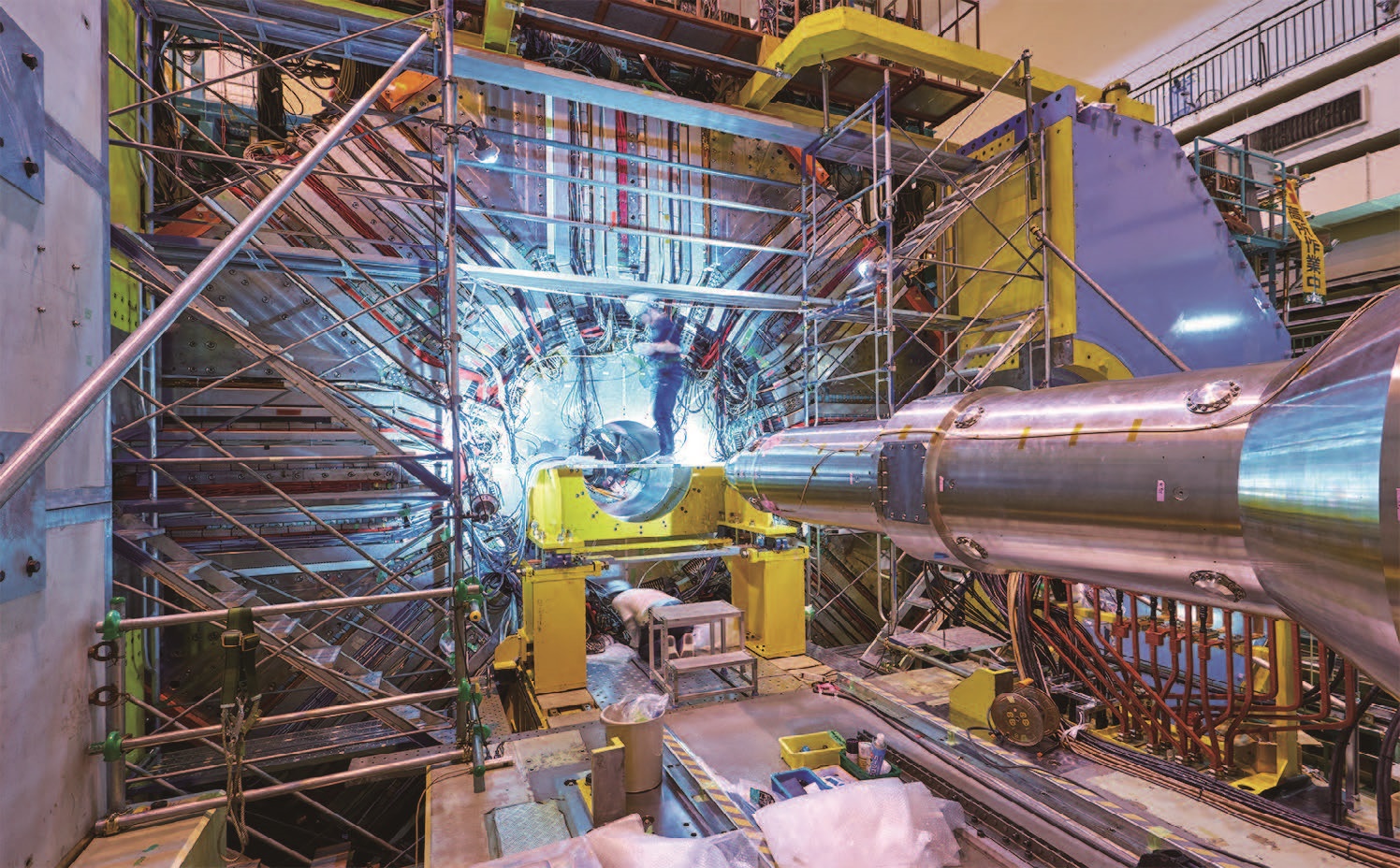

小柴博士が考えた装置は直径15.6メートル、高さ16メートルの円筒形のタンクに3000トンの純化した水を蓄え、透明度をあげ、タンクの内面全体に1平方メートルに一個の割合で直径が50センチメートルに及ぶ巨大な光電子増倍菅という高感度の光センサーを取り付けるという案でした。

まず、鉱山の地下1000メートルに水タンクが入る空洞を掘削することから始め、円筒形のタンクを仕上げ、純水を注入した後、1000本の光電子増倍管を壁面に取り付け、信号ケーブルと高電圧ケーブルを接続し、1983年7月、カミオカンデが完成し、陽子崩壊の探索が始まりました。1年で大統一理論の予言する頻度では陽子崩壊は起こっていないとの結論を得ました。1994年、陽子崩壊の探索を継続しつつ太陽ニュートリノを捉えることができるように、観測最低エネルギーの設定値の低下と、岩からでてくる環境ガンマ線の除去といった装置の改造に取り組みました。地下水に含まれる放射性物質・ラドン除去などを行い、1987年2月には太陽ニュートリノの信号を観測できる準備が整いました。宇宙からのニュートリノを捉える準備が整ったそのとき、1987年2月25日大マゼラン星雲で超新星爆発が起きました。

<超新星爆発>

太陽の10倍以上の質量の重い星も太陽と同じように核融合反応によってエネルギーを放出しますが、自重により圧力が大きいため中心温度も太陽よりずっと高くなり、核融合反応が太陽以上に進み、酸素以上の元素、マグネシウム、ケイ素、鉄までが作られます。鉄は元素の中で陽子・中性子がもっとも堅くむすびついた安定な物質です。重い星の中心では核融合でそれ以上熱を出さない鉄が貯まっていきます。そしてとうとう半径1000キロメートルくらいの小さな領域に太陽の1.4倍の質量の鉄が押し込められていきます。高密度の物体が重力で押しつぶされると内部の電子同士が近づきすぎてパウリの排他率という法則により、お互いを引き離そうという強い反発力が働きます。これが星の中心部を支える圧力になります。1931年、インドのチャンドラセカール博士は星の中心部で1立方センチメートル当たり500トン以上の密度を持つ領域の質量が太陽の1.4倍以上になるとパウリの排他率では重力を支えきれず、領域全体が一気に崩落することを発見しました。理論によれば潰れた後には1立方センチメートルの重さが50万トン、半径100キロメートルの塊が残ります。塊の温度は物質の落下エネルギーにより500億度にまで達します。これほどの高い温度では鉄の原子はバラバラに壊れ、陽子・中性子・電子のスープになっています。そして陽子と電子が反応し中性子とニュートリノになり、ニュートリノは物質との反応が弱いのですぐに星からとびだしてしまい、残るのは中性子からできた塊になり、「中性子星」が誕生します。500億度の中性子星の高い熱はニュートリノと反ニュートリノになってエネルギーを解放することで急速に冷えていき、大きさも縮んでいきます。後には半径10キロメートル、1立方センチメートルの重さが5億トンという超高密度の中性子星が残ります。星としては中心部が崩落した瞬間に衝撃波が発生し、秒速5000キロメートルの速さで周りの物質を破壊しながら外側に伝わっていき、衝撃波が通過する際に物質の温度は急上昇し、核反応により亜鉛や鉛などの鉄より重い元素が作られていきます。最外層に到達した衝撃波は強烈な光を放ちこれが超新星として観測されます。

この見てきたようなシナリオが本当に起きるのか?ポイントは星の中心で重力崩壊がおきるのか?です。その直接検証として崩壊時に放出されるニュートリノと反ニュートリノが検出できれば直接の検証となります。

その3へ続く