加速器図鑑

加速器図鑑 加速器図鑑❹ ダンピングリング

ILCのダンピングリング完成予想図 ずらりと並んだ磁石が粒子の向きを整える ©︎Rey. Hori

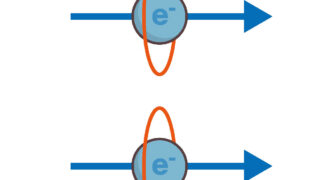

ILCは「直線型衝突加速器」ですが、実はその中央に周長3.2キロメートルの円形加速器があります。この円形加速器は「ダンピングリング」...

加速器図鑑

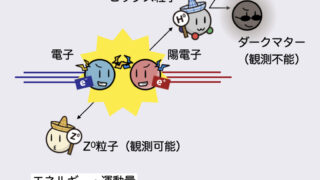

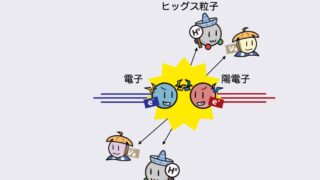

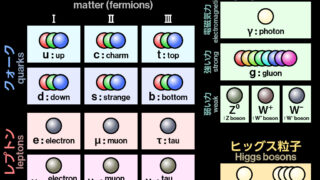

加速器図鑑  ILCの物理学

ILCの物理学  ILCの物理学

ILCの物理学  加速器図鑑

加速器図鑑  ILCの物理学

ILCの物理学  加速器図鑑

加速器図鑑  ILCの物理学

ILCの物理学  ILC Q&A

ILC Q&A  ILCの物理学

ILCの物理学  ILCのポテンシャル

ILCのポテンシャル