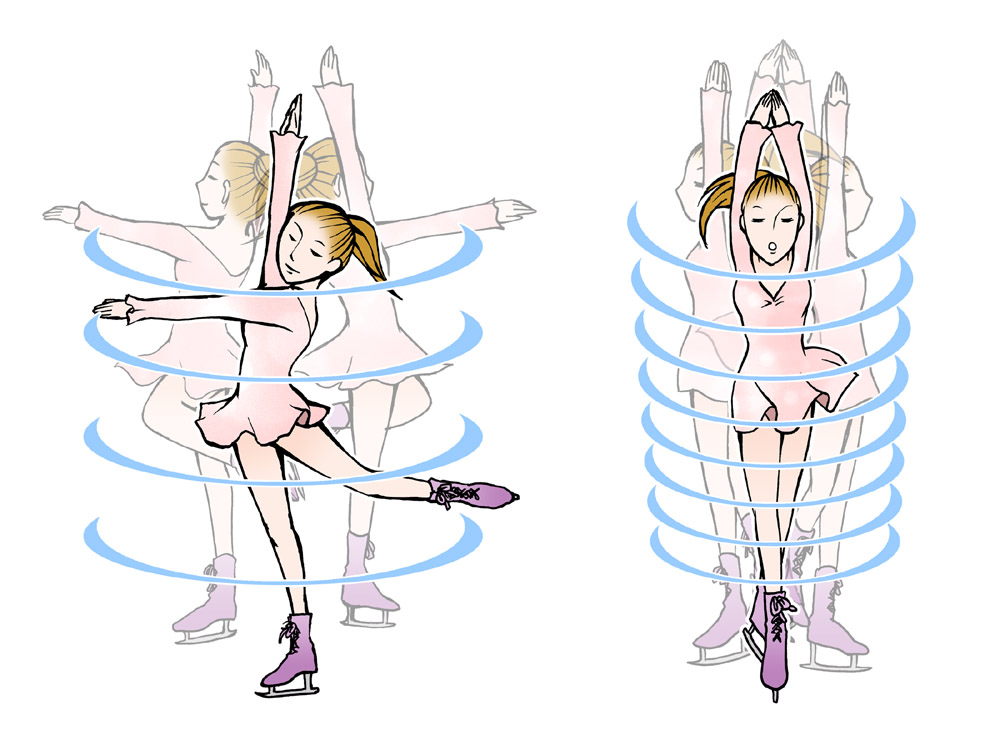

2008年のノーベル物理学賞を受賞した京都産業大学教授・益川敏英氏

益川敏英京都産業大学教授といえば、強烈に個性が強いけれどお茶目な発言、そして、同時に受賞した南部陽一郎氏について言及した時の、少年のように純粋で率直なコメントを思い起こす方が多いだろう。そのチャーミングな人柄から、新聞、科学雑誌はもとより、テレビのバラエティ番組からも取材依頼が殺到しているとのこと。「こんな番組からもお声がかかるのかと驚いています」(京都産業大学広報担当)。それでは、年末年始も休みがなかったのでは?とお聞きすると、「三が日だけは休みましたよ。あとはね、ずっと連れ回されている感じ。自分の意志では動いていないなぁ。でもね、こういう立場になってしまったわけだし、なかなかなれる立場でもないからね。」科学の面白さを伝えることは、自分の責任であると強く感じていらっしゃるようだ。

「非常に偶然なのかもしれないけれど、僕と小林君(小林誠高エネルギー加速器研究機構(KEK)名誉教授)の物理の指向性がクロスしたのは、あの瞬間だけだったんですよ」。2008年10月7日、日本中が沸いたノーベル物理学賞の日本人科学者によるトリプル受賞。その受賞者の一人、益川氏は、ノーベル賞授賞理由となった小林・益川理論について、そう回想する。論文を書いた70年代初め頃は、万物の最小の構成要素である素粒子「クォーク」の存在自体について、まだ懐疑的な研究者も多かった。当時、加速器実験ですでに3つのクォークの存在は確認されていたのだが、「世界中に“クォークを信じる会の人”と声をかけたとしたら、手を挙げる研究者は三分の一程度だったのではないかな(笑)」。そんな時代に「6つのクォーク」というアイデアを思いついたのは、名古屋大学の坂田昌一教授率いる研究室の先進的な考え方から。坂田学派では当時「クォークが4種類ある」と考える理論「4元モデル」は当然のように考えられていた。「小林君と、僕は違う方向から4元モデルに興味が惹かれていったんですよ。二人とも、誰かが誘い込んだわけではなくて、引っ張り込むという作業なしにあの問題に入って行ったんです。」

何かに導かれるかのように共同で論文を書き始めた益川、小林両氏は議論に集中し、50日ほどで論文を完成させた。益川氏に「6つのクォーク」のアイデアがひらめいたのは、お風呂から上がった時。最終的な理論にたどり着く前に、益川氏は、4種類のクォークで理論をまとめようとしていた。「僕は、もうそれで完成したと思っていた。小林君に相談すると“一晩考えてきます”と言って、翌日戻ってきてダメだ、と。あの否定があったからできたこと。あのひらめきは、僕ひとりでやっていたら絶対に無かったもの。そこだけは強調しておきたいのです。」その後、二人の物理的な興味は別の方向へと離れ、益川氏の興味は「根源的なもの」へと向かっていった。

益川先生の研究室

現在考えているのはどんな理論なのか?との問いに益川氏は、「おそろしいことを考えてるんで(笑)。」現在、1年間に発表される素粒子物理関係の論文は1万件以上。「そんなもの全部読めない。大きな研究室なら、誰かがチェックして、重要そうな論文があると知らせてくれる。でも、今僕はほとんど一人でやっているようなものだから、だったら、あまりみんなが手をつけない大問題をやってみようかと。」京都産業大学のホームページには、「量子重力をミクロの世界の時空の問題と捉え、この世界の要請を満す時空の概念の再構築を考えている」とある。これはどういうことか?「僕は坂田学派だから、物事には必ず物質的な根拠がある、という立場を取っているのだけれど、それをとんでもないところに適用しようと。われわれの空間の性質のような、もっとも根源的なところを知ることが、最大の課題。死ぬまでに手がかりがつかめればいいな、と考えていますよ。」

益川氏らのノーベル物理学賞受賞で、国際リニアコライダー計画(ILC)に一躍注目が集まっている。「隔世の感がありますね。1965年に高エネルギーグループが独立したわけですが、当時は本当によちよち歩きだった。それが今では世界に冠たるグループになったわけで。稲作民族は、高エネルギー実験のような組織的研究に向いているんでしょうね。田植えのときには一糸乱れず、といったふうに。それが日本がここまで来た理由でしょう。」素粒子物理学の最先端をやりたかったら日本に行け、という時代はすでに始まっている。「20年先のことを考えると、アジアは素粒子物理の大きな勢力になると思う。楽しみです。」