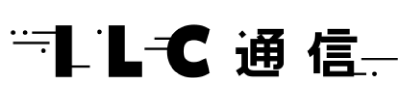

「小型高輝度光子ビーム発生装置開発プロジェクト」で開発中の超伝導空洞のイラスト

髙谷浩樹氏(文部科学省・量子放射線研究推進室長)

2月25日、東京丸の内で、文部科学省と高エネルギー加速器研究機構(KEK)主催の、「文部科学省量子ビーム基盤技術開発プログラムシンポジウム」が実 施された。「量子ビーム」とは、量子力学を利用した、近年大きな注目が集まる科学技術。レーザー、X線、ガンマ線などの「電磁波」や、電子、陽電子、ミュ オン、ニュートリノなどの「レプトン」、陽子、中性子、メソン、イオンなどの「ハドロン」などからつくられる高品位のビームの総称だ。文部科学省では、 「量子ビーム」の将来性に着目。キーテクノロジーのひとつと位置づけ、平成20年度より、「光・量子科学研究拠点形成に向けた基盤技術開発」プロジェクト を開始した。「このプロジェクトの狙いは、ネットワーク型の研究拠点を構築して、光・量子科学技術分野のシーズや技術ポテンシャルと各重点分野や産業界の ニーズとの融合を図り、新たな知見を創出し、国際競争力を強化することです」と語るのは、文部科学省・研究振興局・基礎基盤研究課・量子放射線研究推進室 長・髙谷浩樹氏。

このプロジェクトには、「最先端の光の創成を目指したネットワーク研究拠点プログラム」と「量子ビーム基盤技術開発プログラム」の2つがあり、今回のシンポジウムは、このうちの「量子ビーム基盤技術開発プログラム」の参加機関が一堂に会し、研究概要及び研究成果を公開することを目的に実施された。

この「量子ビーム基盤技術開発プログラム」には、2つのカテゴリーが設定されている。全く新しい研究設備の開発を目指す「次世代ビーム技術開発」と、既存施設のより高度な利用を目的とする「高度化ビーム技術開発」である。各カテゴリーで、1テーマ、4テーマが選定された(表1参照)。今回のシンポジウムでは、各研究グループからのこれまで1年間の成果報告がなされるとともに、今後の展望が議論された。

いまや、私たちの生活に無くてはならないものとなっている技術が「量子エレクトロニクス」。原子、分子、イオンなどの、ミクロの世界の量子力学的現象を制御する技術のことで、半導体やレーザーの発明によって飛躍的に進歩してきた分野だ。コンピューターや携帯電話のICチップ、光ファイバー通信など、生活に直結した多くの分野で応用されている。研究が本格化したのは、1950年代後半だが、量子エレクトロニクスの関連分野だけで、すでに20人もの科学者にノーベル賞が与えられていることも、その可能性の大きさを物語っているだろう。

この「量子エレクトロニクス」を「ビーム」に応用する、つまり「量子ビーム」にすることが、科学を躍進させ、私たちの生活向上へと結び付くだろうと、大きな期待がかかっている。「その第一歩が、量子ビーム装置を開発するという本プロジェクトの取り組みなのです」と語るのは、KEKの浦川順治氏。浦川氏が中心となって推進している「小型高輝度光子ビーム発生装置開発プロジェクト」では、今までは大型の加速器施設でしか行うことができなかった研究を、各研究所や企業、病院などでも可能にすることを視野に、小型の高輝度X線発生装置の開発が進められている。生命科学の分野は、今やポストゲノム時代。この小型X線発生装置は、そんな新時代の生命科学研究や、物質のナノレベルでの構造解析、さらには創薬、医療診断、マイクロリソグラフィ※といった多岐に渡る分野での利用が見込まれるという。

※ミクロンあるいはサブミクロン単位の構造をシリコーンウェーハー、あるいはその他の材料上に生成する技術。エレクトロニクス業界、ライフサイエンスやその他の分野において重要な役割を担っている。

この装置を開発するにあたり、大きな課題だと考えられているのが、高品質で大強度(大電流)の電子ビームを高いエネルギー効率で得られるようにすること。このために最も有効な手段が、「超伝導高周波加速器」。「その鍵を握るテクノロジーが超伝導空洞技術です。小型高輝度光子ビーム発生装置開発プロジェクトでは、KEKで培われたILC用の超伝導空洞技術を使っています」(浦川氏)。空洞以外にも、高周波電源技術など、他のILC要素技術も活かされている。「この装置が開発されることで産まれる新技術を、新製品に利用するなど、様々な形での社会への応用が期待できます」と、浦川氏は語った。ILCの技術が、直接私たちの生活の役に立つ日は遠くないかもしれないのだ。

※「量子ビーム基盤技術開発プログラム」採択課題一覧

詳細はこちらを参照下さい。http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/07/08072808/004.htm

井上信氏(京都大学名誉教授)

平井康晴氏(佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター副所長)

これらの研究は、実は微妙な立ち位置にある。「応用を念頭に置いた基礎研究」 — つまり、基礎科学と応用の中間地点にあたるのだ。「しばしば“死の谷”と呼ばれます」と語るのは、当プログラムのプログラムディレクターである、井上信氏(京都大学名誉教授)。この段階の研究開発は、試行錯誤を重ねることが大事な段階で、経済性には考慮しないという特徴がある。応用につなげるために非常に重要な段階にもかかわらず、成果が見えにくいため、その重要性が軽視される傾向にあるのだ。先般の事業仕分けの議論では、この「応用を念頭に置いた基礎研究」の有用性、必要性が理解されていたとは言い難い。「みなさんに広く理解して頂く努力が必要。そのためには積極的に発信していくことが必要で、このシンポジウムは絶好の機会だと考えています」(井上氏)。3月末には、定期的に成果を発表していくために「量子ビーム基盤技術開発プログラム」ホームページ(http://www.quantumbeam.net)も開設予定だ。

閉会の辞で、当プログラムのプログラムオフィサーである、平井康晴氏(佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター副所長)は、「最先端研究という実力の伯仲する土俵で、その中の1人が、自分は2番でいいや、と思ったとします。その人は何番目になると思いますか?答えは明白。最下位です」と、語った。研究成果の報告はもちろん大切なことだ。研究成果の報告はもちろん大切なことだ。しかし、個々の研究の科学的、技術的成果を伝えていくだけでは、なかなか国民にはその大切さが伝わらない。最先端を目指す意義と必要性、そして、科学に携わる人間の熱意を、それらの成果とともに常に発信していくことが、研究者の責務とも言えるだろう。