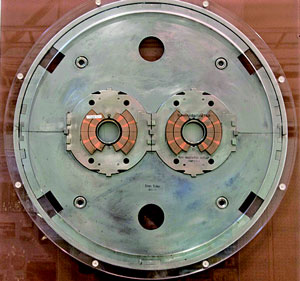

ALTAS 実験グループの発表したヒストグラム。濃い紫のラインはヒッグスが「150GeV であると仮定した」予測値。横軸は、ビームの衝突に対して垂直方向の運動量のみから再構成したエネルギーなので、山の頂きは150GeVより少し下のほう、130GeV 付近にある。画像:ATLAS 実験グループ。

7月末から8月にかけて、素粒子物理の国際会議でヒッグス粒子の存在に関する発表が相次ぎ、新聞やインターネットを賑わせた。

ヒッグス粒子とは、現在、この宇宙で起きている物理現象のしくみを最も的確に説明することができる「標準理論」で、唯一未発見の粒子。なぜ素粒子には質量があるのか、そのカギを握る粒子だといわれている。ヒッグス粒子がみつからないと、2世紀にわたって、世界の物理学者が積み上げて来た理論そのものが足下から崩れてしまうくらいの事件ともなりかねない、重要な粒子だ。

現在、欧州合同原子核研究機関(CERN)で稼働中の世界最大の加速器「大型ハドロンコライダー(LHC)」の2つの測定器「ATLAS(アトラス)」「CMS(コンパクト・ミュオン・ソレノイド)」では、ヒッグス粒子の証拠を捉えようと実験が進められている。

今夏の国際会議で2つの測定器の共同研究グループが発表したのは「エネルギー領域の除外」である。データの解析結果から、ATLASとCMS両共同研究グループがそれぞれ、95パーセントの信頼水準で、145〜466ギガ電子ボルト(GeV)の領域の大部分が除外された、と報告した。ところで「エネルギー領域の除外」とはどういう意味だろうか。素粒子物理学者は、どうやって目に見えない素粒子を探しているのだろう?

LHC実験では、ヒッグス粒子そのものを捉えるのではなく、ヒッグス粒子から姿を変えた粒子の組み合わせから、その痕跡をたどる。巻頭の図は、多くの日本人研究者が参加しているATLAS実験グループが8月にインドで開かれたレプトン・フォトン会議で報告したもの。ヒッグス粒子がまずW粒子2個に姿を変え(崩壊)、2つのW粒子がともにレプトンとニュートリノの組み合わせへと崩壊する過程を探索した結果だ。

図中の黒い十時マークが、アトラス実験グループが見つけたヒッグス粒子候補の数である。そして、濃い紫色は、ヒッグス粒子の質量が150GeVである仮定した時に観測されると想定されるヒストグラム。一方、薄い紫の部分はヒッグスが無い場合の予測値である。。

レプトンは、ヒッグス粒子以外からも生成される。そのため、崩壊の仕方を入念に調べ、その大量のデータから「ヒッグスから由来するとおぼしき」事象を抽出していく。もし質量が150GeVのヒッグスがあれば、濃い紫色の部分に十時マークが付けられて行くことになる。

よく見ると、十時の縦線に長いものと短いものがあるが、これは誤差の範囲を表すもので、縦線が長いものは誤差の範囲が大きいことを示している。データの量が増えるとともに、縦線は短くなり、点に近いかたちになっていく。そしてそれらをつないだ線と濃い紫の部分が合致すると「新発見!」ということになるのである。

科学者はこんな時「エクセスが見つかる」という表現を使う。エクセスとは直訳すると「超過分」だが、ヒッグスが無い場合の薄紫色の部分を「超える」山ができるので、こう呼ばれるのだ。

この図は、「エネルギーの再構成」という作業から導かれている。簡単に言えば、崩壊の過程を逆にたどり、観測された粒子のエネルギーを足し合わせてもともとのエネルギーを算出することだが、いうまでもなく、実際には非常に難解なプロセスが行われている。特に、LHC実験では衝突させる粒子が陽子であるため、衝突反応自体が複雑だ。陽子は素粒子ではなく、中にクォークやグルーオンといった粒子がつまった複合粒子。衝突するのは中にある粒子同士で、エネルギーが分散されるのだ。さらに、ニュートリノを含む崩壊は、ニュートリノを測定器で捉えることができない。このような複雑な衝突からヒッグスを探し出すのは想像を絶する作業に思えるが、衝突反応を捉え、解析するために開発された様々な最先端の技術と科学者の努力がそれを可能にしているのである。

今回の国際会議で発表されたのは「145~466GeVの領域の大部分の除外」。これはヒッグス粒子の探索が、ヒッグスが隠れていそうな場所を「つぶして」行くことで行われていることを意味している。

加速器で粒子にエネルギーを与えると、速度が上がっていくが、光速を越えることはできない。粒子の速度が光速近くになると、速度が上がる代わりに粒子はエネルギーを溜め込み「高エネルギー状態」となる。アインシュタインの有名な方程式「E=MC2」で表されるように、エネルギー(E)は、質量(M)に光の速さの二乗を掛け合わせたものと等価になっている。つまり、エネルギーから質量=粒子を産み出すことが出来るということだ。加速器の種類や性能によってつくることのできるエネルギーの高さは異なっているので、それぞれのつくることのできる粒子も異なる。このように、それぞれの加速器がカバーできるヒッグスの捜索範囲も異なる。LHCでは、110GeVから1000GeVに近い領域まで広い範囲をカバーする。たくさん反応を起こしてみても、ある領域でさっぱり出て来ない、という場合は「そこにはヒッグスは無い」と判断できるということになる。ヒッグス粒子がないと判断された領域を塗りつぶして、捜索範囲を狭めて行くのである。

これまで、米フェルミ国立加速器研究所(Fermilab)のテバトロン加速器やLHCの前身であるLEP電子・陽電子衝突加速器など、他の加速器を使った研究で、ヒッグスが隠れている可能性のある領域が除外されてきた。今回また、捜索範囲から除外される場所が増えたということだ。

ヒッグスの隠れ家を突き止めたら、いよいよILCの出番だ。ILCはヒッグスが何に変化しようと、その粒子をとらえることがとても容易で、ヒッグスを見間違えることがない。そのため、ヒッグスの数々の性質を高精度の測定で決定できるのだ。

LHCは今も順調にデータを収集し続けており、CERNは「今後12ヶ月以内の新発見はほぼ確実。ヒッグスがあるならば見つかるだろうし、無いのであれば、新たな方向性が示せるだろう」と発表している。果たしてヒッグス粒子の居場所はとうとうつきとめられるのか、それともヒッグス粒子は存在しない、ということが判明するのか?素粒子物理学は重要なターニングポイントを迎えようとしている。