News@KEK

フレーバー物理学の新しい挑戦 ~ ルミノシティ増強がもたらす研究テーマ ~

2010年4月22日

図3

6種類のクォークの弱い相互作用の結合の強さを現すカビボ・小林・益川行列。Vudはアップクォークとダウンクォークの結合。色がついた四角の面積はそれぞれの結合の強さをあらわす。対角線にある結合が強く、次にVcd、Vus、その次にVcb、Vts、など、6種類のクォークの結合の強さには階層構造がある。

図4

荷電ヒッグス粒子が存在する場合に増強後のBelle II測定器で探索可能なヒッグス粒子の範囲。横軸はヒッグス粒子の質量(GeV)。縦軸は荷電ヒッグスと中性ヒッグスの真空期待値の割合。ルミノシティが現在の40倍に増強されると赤く色を塗った部分の探索が可能になる。

図5

レプトンのフレーバー変換反応探索の歴史と今後。横軸はルミノシティ。縦軸は縦軸はτ粒子がμγ、μη、μμμにそれぞれ変換する分岐比の上限値。黒印はこれまでの測定、白印はBファクトリー増強で期待される測定。

山に登った時、急に視界が開けて目の前にさらに大きな風景が現れることがあります。遥か彼方にさらに高い山が見えたとき、その山の様子を詳しく調べるには二つの方法があります。一つは実際にその山に登ってみること。もう一つは、強力な望遠鏡を使って遠くの山を観察してみることです。

ミクロの世界を調べる素粒子物理学も似たようなことがあります。これまで調べてきた領域の先に新しい研究テーマがあると期待されるとき、さらにエネルギーの高い加速器を作って直接調べてみる方法と、エネルギーは低いけれど精密な実験を行って、間接的に調べる方法です。

Bファクトリー加速器のビーム衝突性能を示す「ルミノシティ」をこれまでの約40倍に引き上げると、どのようにして精密な研究テーマが可能になるのか、その一端をご紹介しましょう。

ノーベル賞で確立した標準理論

すべての物質を分解していくと分子・原子になり、原子は原子核とその周りを回る電子で構成されています。原子核の中には陽子と中性子があり、それぞれ3つのクォークでできています。クォークの種類は全部で6つ、電子の仲間のレプトンという素粒子も6種類、それらが強い力、弱い力、電磁気力によって作用を及ぼし合っている、というのが現代素粒子物理学の「標準理論」でわかったことです(図1)。これら3つの力の他に重力もありますが、標準理論の枠組みの中にはまだ組み込まれていません。

標準理論は、いくつかの理論が組み合わさってできています。その中でも、クォークが6種類あることで、粒子と反粒子の間に性質の違いが生じることを提唱した小林・益川理論や、質量の起源をもたらす自発的対称性の破れを提唱した南部先生の理論は、現代の素粒子物理学の重要な構成要素となっています。小林博士、益川博士、南部博士の三人が2008年にノーベル物理学賞を受賞したのは、標準理論が揺るぎないものとして実証されたことの象徴と受け止められます。

階層性の謎

6種類のクォークは一番軽いアップクォークから一番重いトップクォークまで、実に質量に5万倍ほども違いがあります。

小林・益川理論では、「カビボ・小林・益川行列」と呼ばれる行列があり、9つの結合定数がアップ、チャーム、トップと、ダウン、ストレンジ、ボトムの間のクォークの結合の強さを決めています(図3)。この結合、同じ世代のクォークとの間(図3の対角線)が一番強く、隣の世代との間がその次、第一世代と第三世代の結合が一番弱い、という階層性を持っています。

なぜこのような階層性が生じるのか、標準理論の枠組みの中ではうまく説明することができません。まだ我々が確かめてない理論がもたらす、もっと高いエネルギー領域で起きる現象の反映として、このような規則性をもたらすのだと考えられてます。

標準理論では説明できない謎を説明することができる可能性のある理論として、超対称性理論、テクニカラー、余次元など、いくつかの理論がこれまで考えられてきました。

大量のデータで精密実験

図4は、そのような理論の一つである超対称性理論で存在が予言される荷電ヒッグス粒子がある場合、KEKのBファクトリーでヒッグス粒子を探索することが可能になる領域です。

ヒッグス粒子は重いのでBファクトリーではエネルギーが足りず、直接作り出して調べることはできません。しかし、Bファクトリーで大量に作り出すタウ粒子の崩壊の様子を精密に調べることによって、直接には作ることができないヒッグス粒子の振る舞いをまるで遠くから望遠鏡で覗くように調べることができるようになります。これには量子力学のトンネル効果と呼ばれる現象を利用します。

タウ粒子ではこの他にも、標準理論では見つかっていない、タウ粒子からミュー粒子へと「フレーバー(種類)」が変わる反応の可能性について調べることができます(図5)。

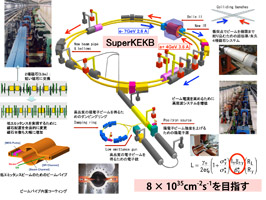

Bファクトリーは8 GeVの電子と3.5GeVの陽電子の衝突型加速器ですが、ルミノシティを増強してこれらの反応の精密なデータを従来の40倍ほど蓄積することによって、直接には観測できないTeVとよばれる1000倍ほど高いエネルギー領域の現象を調べることができるようになります(図6、図7)。

ヨーロッパで始まったLHC実験とも相補的な研究が可能になるBファクトリーの増強計画。素粒子物理学の最先端を担う研究者の意欲にご期待ください。