200 kWながら、安定的に中性子ビーム実験が行われている。

3/15-3/16に開催された量子ビームサイエンスフェスタにおいて、今回からKENSのS1型課題のポスターを一箇所にまとめて展示することにした。

4/1付で、羽合孝文氏(東京大学大学院工学研究科博士課程)が博士研究員として着任した。また、4/1付で平賀晴弘氏が茨城大学大学院理工学研究科に准教授として異動し、3/31付で井深壮史氏(博士研究員)が退職した。

非弾性中性子散乱による層状ニッケル酸化物R2-xSrxNiO4 (R = La, Nd)におけるストライプおよびチェッカーボード秩序の磁気励起の研究 -過剰ドープ・チェッカーボード秩序相における異常な磁気応答-

東大物性研中性子 池田陽一、鈴木將太、中林拓頌、吉澤英樹

KEK 横尾哲也、伊藤晋一

層状ニッケル酸化物R2-xSrxNiO4では、ストライプ状の電荷・スピン秩序が、広いホール濃度域に亘り、静的に安定化する事が知られている。特にx > 0.5ではNiO2面内のNi2+とNi3+イオンが市松模様状に整列する、所謂、チェッカーボード(CB)秩序が形成される。この様な電荷秩序について、最近、打田らはX線吸収スペクトルのホール濃度依存性からNi電子状態の変化を調べた[1]。彼らは、x < 0.5ではホールがd(x2-y2)軌道に選択的に導入され、x > 0.5ではd(x2-y2)軌道の占有率は50%に留まり、ホールは、もう一方のeg軌道であるd(3z2-r2)へ順次導入される事を提案した。これはx > 0.5のCB秩序は、d(x2-y2)軌道に残った電子により安定化されている事を示唆しており、また、中性子散乱実験で観測されているNiO2面内の変調構造が、x > 0.5ではホール濃度に依存しないふるまいと矛盾しない[2]。即ち、x > 0.5のCB相では、d(x2-y2)軌道がCB状に配列した上で、そのCBパターンを崩さないように過剰ホールがランダムに導入されている事が推察される。この打田らの結果を踏まえると、CB相はストライプ相の延長ではなく、むしろ定性的に全く異なる相である可能性も考えられる。実際に、Nd2-xSrxNiO4におけるストライプ秩序相とCB秩序相のマクロな特性は定性的に異なっており、Niの電子状態がx~0.5を境に定性的に変化している事を示唆している[3]。

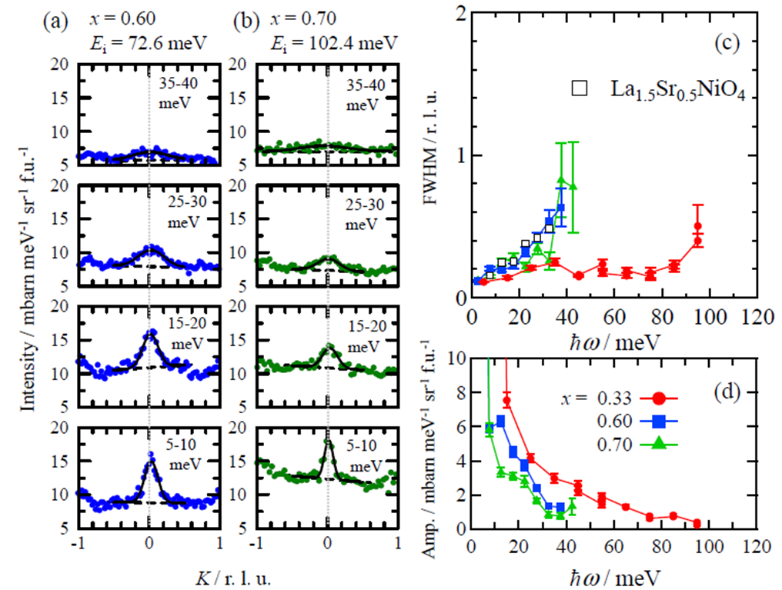

より興味深い研究課題の一つは、両相の磁気応答の違いを明らかにすることであるが、オーバードープ領域ではLa2-xSrxNiO4の大きな単結晶試料を育成する事が難しいため、非弾性中性子散乱実験による研究は、これまであまり進展していなかった。そこで我々は、広いホール濃度に亘って単結晶試料が育成しやすい、Nd2-xSrxNiO4に着目し、中性子非弾性散乱スペクトルを調べた。中性子散乱実験はJ-PARC・MLFのBL12に設置された高分解能チョッパー分光器HRCを用い、Nd2-xSrxNiO4のx = 0.33、0.60、0.70の単結晶試料に対して行った。

ストライプ秩序を示すx = 0.33の試料では、明瞭な磁気励起が観測され、その定性的な特徴は、線形スピン波模型により理解できることがわかった。また、Ni間の交換相互作用の大きさは、La2-xSrxNiO4 (x = 1/3)とほぼ同じであった[4]。すなわち、約10 meV以上の高エネルギー領域の磁気励起スペクトルには、Ndの有意な影響がなく、Ni以外の磁性イオンを含むNd系であっても、La系と同等の議論ができること事がわかった。ところがCB領域では一転して、ストライプ領域で観測された明瞭なスピン波励起とは異なり、明瞭な分散関係を持たないブロードな磁気励起が観測された。また、ストライプ秩序相(x = 0.33)では、80~100 meVまでの磁気励起が観測されたが、CB秩序相(x = 0.6, 0.7)では40~60 meV以上の高いエネルギー領域には、有意な励起は観測されなかった。さらに、図に示すように、CB領域における磁気励起の特徴は、少なくともx = 0.7までは、ホール濃度によらないことがわかった。

ストライプ秩序領域とCB秩序領域における磁気励起の上限エネルギーの違いは、CB秩序領域においては、最近接交換相互作用J0 (~ 14meV)が消失し、次近接交換相互作用J1(~ J0/2)しか残らないことに起因すると考えられる。CB秩序相で観測されたブロードな磁気励起は、動的な相関距離が短い事を示唆し、さらに励起スペクトルがホール濃度に依存しないことから、CB秩序相内では動的な相関距離がほぼ一定であることがわかる。静的なCB秩序相が広いホール濃度に亘って安定化していることは、過去[2]、及び今回の実験からも明らかであるが、ホール濃度を増やすに従って、静的な乱れの度合いも増加しているはずである。それにもかかわらず、CB領域内では、動的相関距離が短いながらもほぼ一定であることは、単純な乱れの影響だけでは理解できないように思える。静的なCB秩序相を広いホール濃度に亘って安定化させる要因の一つには、打田らの考察したようなNiの軌道状態の影響[1]があると思われるが、今回観測された異常な磁気応答との関連性は明らかではない。今後の研究課題の一つは、Niの軌道状態(およびその乱れ)を考慮したときに、磁気励起がどのような変調を被るのかを明らかにする事である。その為には理論・実験の両面において、更なる進展が望まれる。特に実験的には、より高ホール濃度領域の研究や、他の遷移金属酸化物(例えばコバルト系)におけるCB秩序相との比較が有益な情報を与えると思われる。これらの結果は、JPSJに投稿され、vol. 85, 023701 (2016) に掲載された[5]。

[1] M. Uchida et al., PRB 86, 165126 (2012).

[2] K. Ishizaka et al., PRB 67, 184418 (2003).

[3] Y. Ikeda et al., JPSJ 84, 023706 (2015).

[4] A. T. Boothroyd et al., PRB 67, 100407(R) (2003).

[5] Y. Ikeda et al., JPSJ 85, 023701 (2016).

図1. CB秩序相における磁気励起スペクトル。(a)-(b) x = 0.60および0.70試料における磁気励起のエネルギー依存性。(c) 磁気励起スペクトルの半値幅のエネルギー依存性。(d) 磁気励起スペクトル強度(散乱断面積)のエネルギー依存性。

装置整備・開発等

遮蔽体内作業台の加工、梯子の据え付けなど、軽微な作業を継続している。

量子ビームサイエンスフェスタ・MLFシンポジウム

日時:2016.3.15-16

場所:つくば国際会議場

日本物理学会第71回年次大会

日時:2016.3.19-22

場所:東北学院大学泉キャンパス

CMRC研究プロジェクト「強相関電子系における局所構造変調が誘起する創発現象」

日時:3月10日(木)

場所:KEKつくばキャンパス

POLANOツアー

東北大の学生、職員を対象としたPOLANOの見学および講義(POLANOツアー)が、東北大学金属材料研究所中性子物質材料研究センターの企画により開催された。見学に先立ってMLF施設の紹介や中性子、ミュオンの講義、翌日にはZ-codeの講習も行いPOLANOのみならず、広くMLFを体験して頂いた。東北大は金研、多元研、理学部、工学部からの総勢20名の参加者であった。

日時:3月8日(火)- 9日(水)

場所:J-PARC

図2. POLANOツアー集合写真。

論文リスト

高電力変換効率を実現する新しい有機太陽電池の製造プロセス(NSRRC/國立清華大學 鄭グループ)

エネルギー問題が叫ばれる今日、太陽光発電が脚光を浴びている。太陽光発電に用いられる太陽電池は半導体の光起電力効果を利用しており、現在はシリコンを用いたものが主流であるが、大規模発電を行うにはまだコストに問題が残されている。そんな中、近年着目を集めているのが、生産コストをシリコン型の1/10程度まで下げることが可能であると期待されている有機半導体を用いた太陽電池である。この有機薄膜電池ではp型半導体PTB7が光励起され、その励起子がn型半導体であるフラーレン誘導体PC71BMとのpn接合面まで拡散することによって電子の移動が生じる。しかし、励起子の移動距離は数十nm程度と非常に短いため、そのナノ構造、特にPTB7とPC71BMが形成するミクロ相分離構造が性能に大きく影響を与える。すなわち、PTB7とPC71BMが「適度な」スケールで相分離することによりpn接合面への拡散が促進され、例えば熱[1]や溶媒[2]によって有機太陽電池をアニールすることによって電力変換効率が向上することが報告されている。

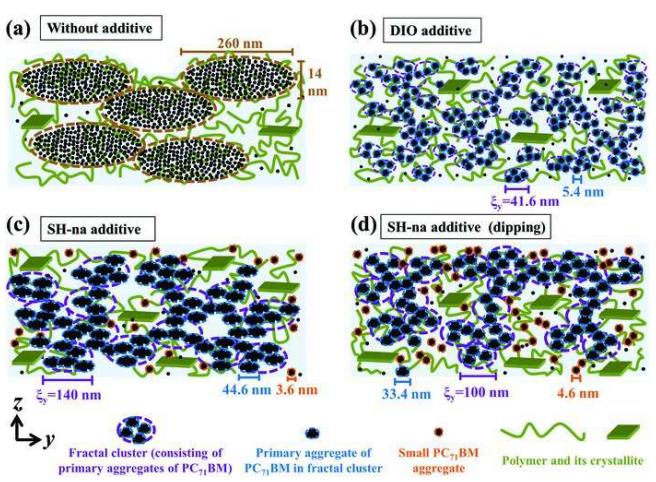

上記の有機太陽電池の薄膜を作製するにあたっては、PTB7とPC71BMを溶かした有機溶媒を基板に滴下し、高速回転させて有機溶媒を飛ばすスピンキャスト法が用いられる。この際、有機溶媒に1,8-diiodooctane(DIO)等の添加剤を用いることで電力変換効率が劇的に上昇することが知られている[3]。また、スピンキャスト後に非溶媒に浸漬させる後処理を行うことにより、さらに電力変換効率が上昇することが最近報告されている[4]。以上の背景をもとに、NSRRC/國立清華大學の鄭グループは、新たな添加剤として1-naphthalenethiol (SH-na)をスピンキャスト時の添加剤、およびスピンキャスト後に浸漬処理の両方に用いる方法を考案し、電力変換効率を3.99%から8.75%に向上させることに成功した。また、この有機太陽電子を赤外および可視・紫外分光法、斜入射X線散乱法、そして中性子反射率法を組み合わせて評価したところ、図1のようにプロセスに応じてPC71BMの凝集構造とPTB7の結晶構造が変化し、これが電力変換効率の鍵となることを明らかにした。具体的には、(a)添加剤による処理を行わない場合はPC71BMが大きな凝集構造を形成するため励起子がpn接合面まで到達しづらい構造をしているのに対し、(b)DIOを添加した場合はPC71BMの凝集が分散して励起子が効率的にpn接合面到達出来る構造となっていることが明らかになった。また、(c)SH-naを添加した場合はPC71BMがフラクタル構造を持って分散すると同時に、高効率化を促すPTB7の結晶性がDIOよりも良くなること、(d)さらにスピンキャスト後にSH-naによる浸漬処理を施した、最も良い電力変換効率を持つサンプルではPC71BMがフラクタル構造を保ったまま表面に偏析することが明らかになった。この際、BL16 SOFIAを用いた中性子反射率法は、(d)のサンプルにおいて深さ方向に均一に分散していたPC71BMが表面に偏析することを示す強固な証拠となっている。

以上の結果により、有機太陽電池の製造プロセスにおいて添加剤がPC71BMの分散構造とPTB7の結晶構造形成に重要な役割を果たしていることが明らかになった。このコンセプトは他の有機太陽電池にも応用可能と考えられ、電力変換効率のさらなる向上に寄与すると期待できる。

参考文献

[1] X. Yang et al., Nano Lett. 5, 579 (2005); M. Y. Chiu et al., Adv. Mater. 20, 2573 (2008); W. Ma et al., Adv. Funct. Mater. 15, 1617 (2005).

[2] J. Jo et al., Adv. Funct. Mater. 19, 2398 (2009); Z. He et al., Mater. Horiz. 2, 592 (2015).

[3] Y. Liang et al., Adv. Mater. 22, 1 (2010).

[4] J. Kong et al., Adv. Mater. 26, 6275 (2014).

[5] H.-J. Jhuo et al., "New Processing Route with a Novel Additive 1-Naphthalenethiol for Efficiency Enhancement of Polymer Solar Cells", Adv. Funct. Mater, published online (DOI: 10.1002/adfm.201505249).

図3*. 製造プロセスによるPTB7の結晶性、PC71BMの凝集性、およびPTB7とPC71BMの相分離構造の違いを表した模式図。SH-naをスピンキャスト時の添加剤と後処理に用いた最も電力変換効率の高い(d)の膜ではPTB7が高い結晶性を有するのと同時に、PC71BMがフラクタル構造を保ったまま表面に偏析することが明らかになった。

* Reproduced from Figure 6 in reference 5 without any modification.

論文リスト

・ 藤崎布美佳, "NaAlH4の水素吸蔵放出反応における不均化過程の構造解析", 博士論文(総合研究大学院大学).

パイロクロア型ニオブ酸化物におけるall-in型四面体変位構造の観測(大阪大学花咲グループ)

パイロクロア格子系において、スピンアイス状態をはじめとする磁気フラストレーション効果に起因する物性を探索する研究は多くなされている[1]。その中でも、電荷やスピンによるフラストレーション効果が格子変調によって解放されることで、特異的な物性が引き起こされることがある。我々はパイロクロア型ニオブ酸化物に着目し、局所的な格子変位やそれに関わる電子状態の研究を行った。

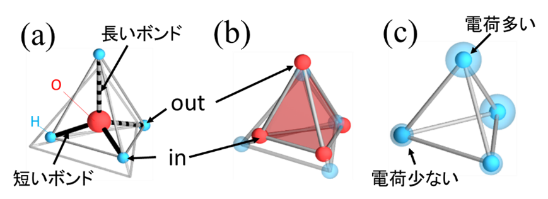

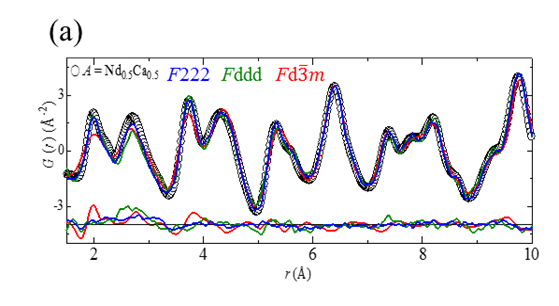

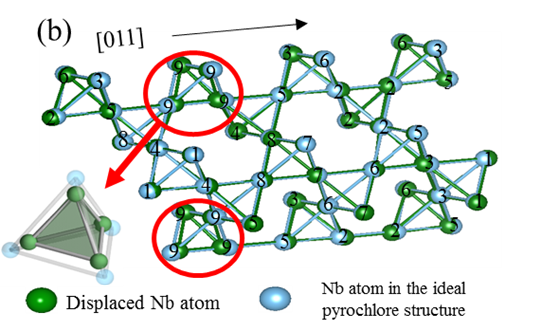

パイロクロア型ニオブ酸化物(Y0.5Ca0.5)2Nb2O7においては、Nb原子が四面体中心に向かって内側か外側へ変位する"ダイポールアイス"状態(図4 (b))が生じていることが粉末中性子回折を用いた先行研究により指摘されている。さらに、電子線回折における散漫散乱からNb変位は短距離秩序であることが示唆されてきた [2]。Nb変位の相関長が短いため、長周期構造を仮定して行われている従来型の平均構造解析ではNb変位パターンを決定できない。つまり、図4に示したような、ダイポールアイス状態は明らかになっていなかった。そこでNb四面体構造の変位を明らかにするために、二体相関の実験と、回折実験を組み合わせた構造解析を行った。局所的なNb変位パターンを決定するために、二体相関によって局所構造解析を行えるPair Distribution Function (PDF)解析 (J-PARC BL21 NOVA) とExtended X-ray Absorption Fine Structure (EXAFS) 解析 (SPring-8 BL14B1)を行った。さらに、散漫散乱における電荷成分の寄与を明らかにするために共鳴軟X線回折実験(PF BL-11B)、高温X線回折実験(PF BL-4C)を行った。この実験によって、図4 (c)のような状態の可能性も精査した。

J-PARC BL21 NOVAでの測定により得られたPDFの実験結果を図5 (a)に示す。パイロクロア型酸化物の一般的な対称性である空間群Fd3mで精密化すると、実験結果を4Å以下の範囲で再現できなかった(Rw=18.6%)。そこで、散漫散乱は(6 2/3 2/3)を中心に広がっており、その周期性を考慮するため、格子定数をa'≈10.34 Å,b'≈c' ≈31.5 Åと拡張することを考えた。この格子定数を再現できる低い対称性であるFdddとF222により構造を精密化した結果、図5 (a)の赤線で示したようにF222による精密化が最も良好であることがわかった。Rw= 因子は、Fdddが17.8%、F222が10.94%であった。この解析から得られたNb原子の構造の特徴は、all-in型で変位しているNb四面体である(図5 (b)の赤丸内)。Y2Nb2O7の理論研究においても、構造最適化によりall-in型Nb四面体構造の存在が指摘されており[3]、本実験で得られたall-in型変位は軌道混成によるエネルギー安定化に由来すると考えられる。さらに、本物質が非磁性であること、EXAFS実験結果とも一致している。共鳴軟X線回折実験において観測した共鳴スペクトルの解析から、電荷の寄与は小さいことがわかった。

なお、この研究成果についての論文はPhys. Rev. B誌にて発表されている。

S. Torigoe, Y. Ishimoto, Y. Aoishi, H. Murakawa, D. Matsumura, K. Yoshii, Y. Yoneda, Y. Nishihata, K. Kodama, K. Tomiyasu, K. Ikeda, H. Nakao, Y. Nogami, N. Ikeda, T. Otomo, N. Hanasaki;

"Observation of all-in type tetrahedral displacements in nonmagnetic pyrochlore niobates",

Phys. Rev. B 93 (2016) 85109.

参考文献

[1] Steven T. Bramwell and Michel J. P. Gigras, Science, 294, 1495 (2001).

[2] T. M. McQueen, et al., J. Phys.:Condens. Matter 20, 235210 (2008).

[3] P. Blaha, et al., Phys. Rev. Lett., 93, 216403 (2004).

図4. (a) 氷の模式図。酸素O(赤丸)、水素H(青丸)。(b)ダイポールアイスの模式図。薄い青丸と赤丸は、ある遷移元素の変位前と変位後を示している。(c)電荷アイス状態。

図5. (a) パイロクロア型ニオブ酸化物(Nd0.5Ca0.5)2Nb2O7の二体相関関数の実験結果(白丸)と空間群をF222(青)、Fddd(緑)、Fd3m(赤)と仮定した場合の中性子PDF解析 (b) 決定されたNb四面体変位構造、赤丸内はall-in型のNb変位。

学会発表