12月19日に表記委員会を開催し、S1課題8件の審査を行った。課題毎に主査が予備審査を行い、評点や実験日数を審査した。評価は、3月1日に行われる物構研運営会議において決定される。

プロシーディングス

学会発表

日本中性子科学会第16回年会、2016年12月1-2日、名古屋大学

学会発表

日本中性子科学会第16回年会、2016年12月1-2日、名古屋大学

陽子スピンフィルターの開発

POLANOの建設が終了し、コミッショニングが始まろうとしている。まずは、偏極装置としてSEOPによる3Heスピンフィルターを用いて、比較的低いエネルギー領域での偏極実験を開始する。コミッショニングがすすむにつれて利用できるエネルギー領域は拡大していくが、将来、サブeV領域での偏極実験を試みる場合、陽子スピンフィルター[1]も偏極装置の有力な候補のひとつとなる。

陽子スピンが偏極した物質に対する中性子散乱断面積は中性子スピンに依存するので、この物質に中性子を照射すると、一方のスピン状態を持つ中性子のみを透過させ、中性子を偏極させることができる。これが陽子スピンフィルターである。水素を多く含む物質はその候補になるが、磁場5T、温度1Kの強磁場極低温でも、陽子スピンの偏極度は0.5%に過ぎない。一方、常磁性電子スピンでは、磁気モーメントの大きさが陽子の600倍に及び、5T、1Kで99.8%の高偏極度が実現する。水素を多く含む物質に常磁性電子を混入させ、強磁場極低温で、マイクロ波を照射することにより、電子スピンの偏極度を陽子スピンに移行させ、陽子スピンの偏極度を電子スピンと同程度まで向上させることができる。この原理(動的核偏極)により陽子スピンフィルターが実現するが、その基礎実験をすすめた。

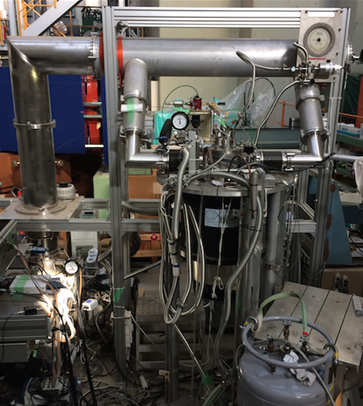

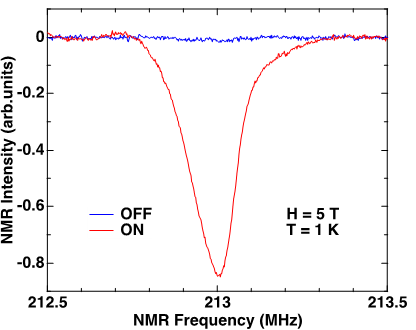

我々は、ミシガン大学で動的核偏極装置として利用されていた5T超伝導磁石、マイクロ波導波管、NMRプローブを搭載した液体ヘリウム(4He)クライオスタット[2]を譲り受け、KEKつくばキャンパスの北カウンターホールに設置して開発研究をすすめた。マイクロ波発振器を購入し、導波管を設計して発振器を動的核偏極装置に接続し、クライオスタットをポンピングする真空ポンプを設置し、核偏極を検出するためのNMR測定系の測定プログラムを作成して、動的核偏極装置として機能するように整備した(図1)。マイクロ波発振器は、出力は20Wであり、周波数は動的核偏極の条件を与える140GHzである。クライオスタットは、ポンピングして、1Kまで冷却した。偏極標的として、厚さ0.05mm、面積180mm×80mmのポリエチレンフィルム(水素を多く含む物質)にTEMPO(常磁性電子を含む物質、C9H18NO)を数密度が1019 cm-3になるように熱混入した試料を作成した。この試料に、5T、1Kで、マイクロ波を照射した。マイクロ波を照射しないときは、陽子偏極度0.5%に対応する小さなNMR信号が観測され(図2のOFF)、マイクロ波を照射するとNMR信号は大きくなった(同図ON)。NMR信号の積分強度は、ポリエチレンフィルムに含まれる陽子スピンの偏極度に比例する。マイクロ波照射により、陽子偏極度が40%程度まで向上したことを確認した [3]。

この開発研究は、我々が動的核偏極技術を手に入れ、偏極標的物質の開発環境を整備したものであるとともに、ほかの偏極原理も考慮してPOLANOで用いられる数cm角のビーム断面積の中性子ビームを偏極させるための現実的な開発研究につながるものである。なお、本開発は竹谷薫、伊藤晋一、大友季哉、横尾哲也、金子直勝、鈴木祥仁、石元茂で行っているものである。

[1] V. I. Lushchikov et al., Sov. J. Nucl. Phys. 10 (1970) 669.

[2] D. G. Crabb, et al., Phys. Rev. Lett. 64 (1990) 2627.

[3] 竹谷薫、伊藤晋一、大友季哉、横尾哲也、金子直勝、鈴木祥仁、石元茂、日本中性子科学会第16回年会、2016年12月1-2日、名古屋大学(発表では陽子偏極度20%としたが本稿に記した40%が正しい)。

図1. 動的核偏極装置。

図2. 試料の陽子偏極度を検出するNMR信号。OFF:マイクロ波非照射時、ON:照射中。

有機EL素子の製造プロセスにおける界面拡散挙動とその性能に対する影響(山形大学 城戸・夫グループ)

パソコンやテレビに用いられる液晶ディスプレイは、液晶の配向方向を制御することにより光の透過率を変化させ、表示する色や光の強さを制御している。ただし、液晶自体が光るわけでは無いためバックライトと呼ばれる光が必要で、薄型化や省電力化の妨げとなっている。一方、有機EL素子は正孔注入層/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/電子注入層からなる多層構造を有しており、発光層で正孔と電子が再結合することによって自ら発光する。そのため、有機EL素子を用いたディスプレイはバックライトが不要で、薄くて軽く、かつ省電力性に優れているという利点を有する。しかし、十分な性能を有する有機EL素子の積層構造を作成するためには真空蒸着を用いる必要があり、低価格化と大面積化の妨げになっている。これを改善するためにインクジェットによる塗布成膜法が期待されているが、蒸着法で作成したものと比較して省エネルギー能や駆動寿命が低いという問題点があり、その解決のために日夜研究が行われている。

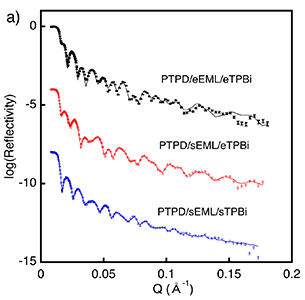

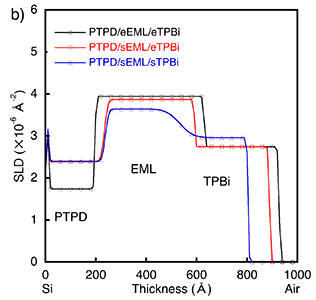

これに対し、山形大学 大久らは製造プロセスの異なる正孔輸送層/発光層/電子輸送層を中性子反射率計SOFIAで観測し、層構造の変化が有機EL素子の性能に与える影響を評価した[1,2]。この際、発光層は他の隣接する層との間でコントラストを付けるために重水素化を施している。図にサンプルの反射率プロファイルとそれを解析することにより得られる散乱振幅密度プロファイルを示す。これにより先行研究[3]で示した通り、蒸着法で作成した層は下地との界面が明瞭な上、下地の間での相互拡散が起きていないのに対し、塗布法で作成した層は下地との界面が不明瞭な上、下地との間で相互拡散が生じて混合が生じてしまっていることが明らかになった。また、同じプロセスで有機EL素子を作成し、その性能評価を行ったところ以下のような結果が得られた。

1. 電子輸送層に関しては従来の知見通り塗布法で作成した素子は蒸着法と比較して高い駆動電圧が必要であった。

2. 一方、発光層に関してはこれまでの知見に反し、塗布法で作成した素子の方が蒸着法よりも高い発光効率を示した。

その理由として、前者は発光層中の発光ドーパントが電子輸送層よりも電子との親和性が高いため、塗布法で作成すると電子が発光ドーパントにトラップされることによって性能低下が生じていると考えられる。それに対し後者は、本素子構成においては発光層中においては正孔の移動度が遅いため、正孔と電子の再結合は正孔輸送層と発光層の界面付近で主に生じるが、明瞭な界面を持つ蒸着積層では、界面に蓄積する正孔(ポーラロン)によって、発光が消光されてしまい、発光効率が低下してしまう。それに対して、塗布法では界面が広がり、界面における電荷蓄積が抑制されることで発光の消光が抑制され、発光効率が改善したと考えられる。この結果は、一般的に性能が低下すると考えられている塗布法でも条件によってはむしろ性能向上が期待できることを示しており、このような界面制御に関する知見を積み上げることによって大面積かつ低価格の有機ELディスプレイが実現できるようになると期待される。

Reference

[1] S. Ohisa, Y.-J. Pu, N. L Yamada, G. Matsuba, and J. Kido, "Molecular Interdiffusion between Stacked Layers by Solution- and Thermal Annealing-Process in Organic Light Emitting Devices", ACS Appl. Mater. Interfaces 7, 20779-20785 (2015).

[2] S. Ohisa, Y.-J. Pu, N. L. Yamada, G. Matsuba, and J. Kido, "Influence of Solution- and Thermal Annealing-Process on Sub-Nanometer-Ordered Organic–Organic Interface Structure of Organic Light-Emitting Devices", Nanoscale 9, 25-30 (2017).

[3] S. Ohisa, G. Matsuba, N. L. Yamada, Y.-J. Pu, H. Sasabe, J. Kido, "Precise Evaluation of Angstrom-Ordered Mixed Interfaces in Solution-Processed OLEDs by Neutron Reflectometry", Adv. Mater. Interfaces 1, 1400097 (2014).

図3*. シリコン基板上に作成した正孔輸送層(PTPD)/発光層(EML)/電子輸送層(TPBi)多層膜の反射率プロファイル(a)とそれを解析することにより得られる散乱振幅密度プロファイル(b)。凡例のeは蒸着法で作成した層、sは塗布法で作成した層を意味している。

*Reproduced from Ref. 2 with permission from the Royal Society of Chemistry.

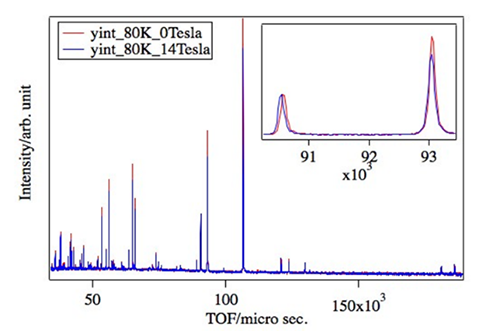

14Tマグネット励磁試験

MLF BL08ビームラインにおいてSuperHRPDグループ所有の14Tマグネットの励磁試験を行った。納入後初の励磁試験であったため、電気配線、各種配線・配管、各装置の配置にかなりの時間を割いた。マグネット自身が大容量であるため、液体窒素による予冷及び液体ヘリウムのトランスファーに1週間を有した。実験準備を効率的にルーチン化する必要があり、一般ユーザーに開放するにはもうしばらく時間が必要である。オンビームによる励磁実験も行われ、バックグラウンドが低く高いクオリティのデータを収集することが出来た。現在、詳細な解析を進めている。なお、この測定の際は、米国・つくば・東海の3地点をskypeで繋ぎ、議論を進めながら測定スケジュールを臨機応変に決定していく多地点中継実験を実施し、その有用性も確認できた。

図4. Co酸化物の回折パターン。低バックグラウンドでクオリティーの高いデータが得られている。挿入図で分かるように004反射は磁場により0.05%シフトし、200反射は20%強度が減少したことがひと目で分かる。これだけの高分解能、低バックグラウンドで磁場下の粉末回折パターンを測定できる装置は世界にないだろう。

プロシーディングス

平成28年度初心者向けZ-Code講習会

日時:平成29年2月27日(月)9:30~28日(火)17:00

場所:LMJ東京研修センター5F特大会議室

主催:J-PARCセンターMLFディビジョン,KEK物質構造科学研究所、茨城県,茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター、中性子産業利用推進協議会,(一財)総合科学研究機構(CROSS東海)

目的:

TOF粉末中性子回折データだけでなく、X線を含む他の回折データのリートベルト解析やX線と中性子データの同時リートベルト解析を一人で実行できるようにする。また、制約条件下でのリートベルト解析ができるようにし、構造パラメータやプロファイルパラメータ、補正パラメータ等を理解し、原子間距離や角度などを正しく求め、論文や報告書を執筆するための表記法を理解する。さらに、解析を行い、結果を表示できるようにする。結晶模型を描けるようにし、簡単な磁気構造も解析できるようにする。

学会発表

日本中性子科学会第16回年会、2016年12月1-2日、名古屋大学