アジアの学部学生、修士学生を対象として、J-PARCにおいて研究活動を体験させるインターンシッププログラムが実施されることになり、KEKとして募集が行われ、選考の結果6名の学生を実習生として受け入れることになった。参加者には渡航費と滞在費が支給され、2ヶ月から3ヶ月滞在する。中性子科学研究系では、中国と韓国からの学部学生2名を平成30年1月から2月に受け入れる。

金属反強磁性体Mn3Ptのスピン波分散の研究

Mn3Pt合金は、400から475 Kの温度範囲で、部分無秩序と呼ばれる特異な反強磁性秩序を示す[1]。この磁気秩序は、1単位胞中にある3つの等価なMnサイトのうち、2サイトでMnモーメントが秩序し、残りの1サイトは秩序しないというものである。この秩序が安定化する理由は、分子場近似の下で議論されており、Mnモーメント間交換相互作用Jが温度依存するという仮説[1]や、Jは一定で、秩序していないMnモーメントのエントロピーによって安定化するという仮説[2]が立てられている。しかし、Jは十分に調べられておらず、部分無秩序が安定化する理由は未だ明らかになっていない。Jは、スピン波の分散関係を調べることで知ることができる。そこで、我々はJ-PARC/MLF BL01に設置された大強度中性子非弾性散乱分光器4SEASONSを用いて、Mn3Pt合金のF相における磁気分散を調べた。

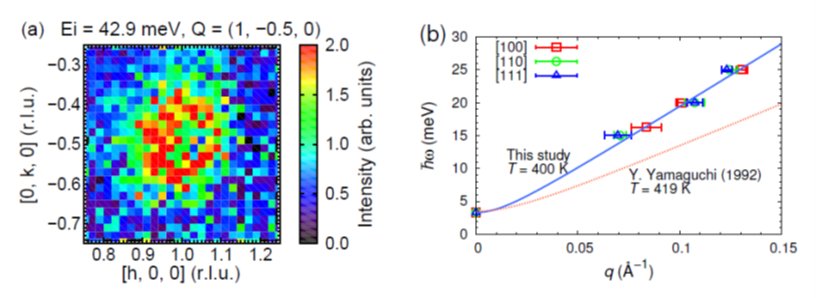

図1(a)に、T = 400 Kおよび、励起エネルギー = 20 meVでの反強磁性ゾーン中心付近の強度マップを示す。円状の磁気励起が存在しており、分散が等方的であることがわかる。各励起エネルギーの強度マップを用いて求めたスピン波の分散関係を図1(b)に示す。分散の傾きは190 meVAであり、通常の局在スピン系よりも急であることがわかった。またこのT = 400 Kでの分散とT = 419 Kでの分散[3]とを比較すると、ギャップサイズは変化しておらず、このことからMnモーメントサイズは温度変化していないことがわかった。一方で、分散の傾きはT = 400 Kで明確に急になっており、Jが温度変化していることがわかる。ゆえに、分子場近似の下では、Jを固定してF相の安定性を議論するのは不適当であると考えられる。一方で、本系におけるスピン波分散関係の特徴は、等方的かつ急であり、傾きが大きく温度変化するというものであった。これらは遍歴電子反強磁性体で見られる特徴であり、分子場近似で議論することの妥当性に疑問がもたれる。遍歴電子系において、部分無秩序という局在性の現れをどのように理解するかは今後の課題である。この研究は量子物性グループの成果であり、国際会議にて報告し、論文発表した[4]。

[1] Kren E, Kadar G, Pal L, Solyom J, Szabo P and Tarnoczi T 1968 Phys. Rev. 171 574-585.

[2] Ricodeau J A 1974 J. Phys. F: Metal Phys 4 1285-1303.

[3] Yamaguchi Y, Yasui H, Funahashi S, Yamada M, Ohashi M and Kaneko T 1992 Physica B 180 & 181 235-237.

[4] Ibuka S, Yokoo T, Itoh S, Kamazawa K, Nakamura M, and Imai M, "Spin and phonon dispersion near the magnetic order-order transition in Mn3Pt", International Workshop on Itinerant-Electron Magnetism, 2015/9/25-27, Kyoto University, Kyoto; Ibuka S, Yokoo T, Itoh S, Kamazawa K, Nakamura M and Imai M 2017 J. Phys.: Conf. Ser. 68 012017 (6 pages).

図1. (a) 励起エネルギー?ω = 20 meV, Q = (1, -0.5, 0)周辺の強度マップ。(b) スピン波の分散関係。

装置整備・開発等

POLANOは実験研究開始に向け、GM冷凍機の真空・冷却試験を実施した。所定の目的温度までの冷却は達成したものの、様々な不具合がみつかったため今後その修復を行う。また、ビームラインの構造に合わせた設計が必要で、改造を行う。

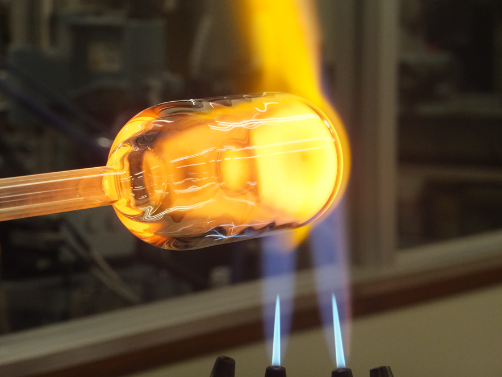

偏極実験に向けた準備も進めており、SEOPの実機制作、ガイド磁場やヘルムホルツコイルを含む磁場環境などの検討、開発、制作、試験をおこなっている(図2)。

図2. 東北大ガラス工場で制作中のHe偏極ガス封入用ガラスセル、成形中の様子。

その他成果

● 国際会議発表

● 2017年8月1日 KEK物構研中性子S1型課題研究報告会 (KEK、東海村)

偏極中性子散乱装置POLANOによる静的・動的スピン構造物性の研究

横尾哲也

● 2017年9月21-24日 日本物理学会2017年秋季大会(岩手大、上田キャンパス)

中性子散乱装置POLANOにおける偏極分光測定に向けた3He中性子スピンフィルターの開発

大河原学、猪野隆、池田陽一、横尾哲也、藤田全基、伊藤晋一、大山研司

界面活性剤水溶液のオニオン形成要因(物構研ソフトマターグループ)

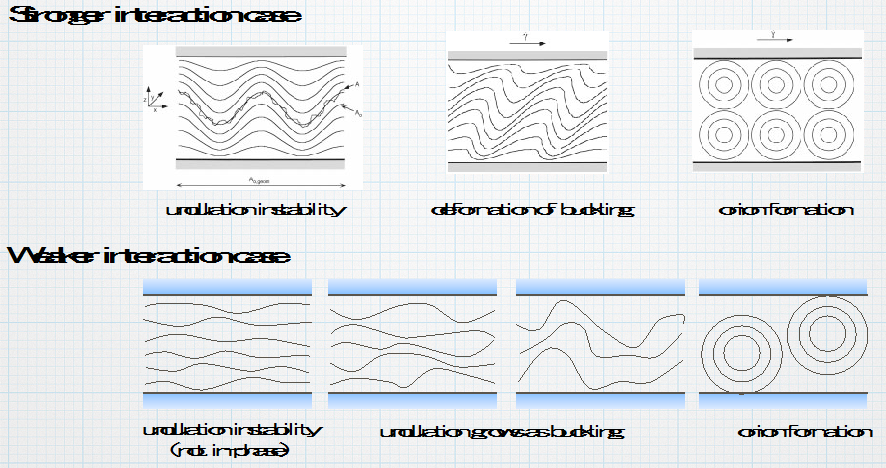

ある種の界面活性剤水溶液にずり流動をかけるとオニオン状のMLF(Multi-lamellar Vesicles)ができるとともに、ずり粘稠化が起きることが知られている。その原因としては、水の流れに沿って並んだ界面活性剤膜が揺らぎの不安定性を起こして協調的に折れ曲がる「座屈」(buckling)のメカニズムが理論的に提唱されていたが、実験的な証拠は少なかった。そこで物構研のソフトマターグループ(瀬戸、山田、遠藤)は首都大の川端、NISTの長尾らとともに中性子小角散乱と中性子スピンエコー実験を行い、オニオン形成における膜の堅さと膜間相互作用の関係について調べた。その結果、膜間相互作用が強い場合は膜の不安定性が協調的に起きる(上図)のに対して、膜間相互作用が弱い場合は非協調的な膜の揺らぎが成長して、それが座屈を誘起する(下図)ことが分かった。

参考文献

[1] Y. Kawabata et al., Journal of Chemical Physics. 147, 035905 (2017).

図3. オニオン形成における膜の堅さと膜間相互作用の関係

タイヤ中のゴム/フィラー模倣系におけるナノ界面構造と力学特性評価

20世紀初頭までタイヤの色は白かった事をご存じだろうか?車が好きな人なら、白いタイヤのクラシックカーを写真やひょっとしたら実物で見たことがあるかもしれないが、おそらくほとんどの人が思い浮かべるタイヤの色は黒であろう。では、普段目にするタイヤがなぜ黒いのか?その原因は充填剤(フィラー)にある。

ゴムは柔らかい紐状の分子(いわゆる高分子)でできており、そのままではとても自動車のような重いものを支えることはできない。そのため、自動車用のタイヤには色々な混ぜ物を加えることによって強度を保つ工夫がされている。その混ぜ物の一つが先述のフィラーと呼ばれるナノ粒子で、1910年頃、アメリカのGoodrich社によりカーボンブラック(いわゆる「スス」)を混合した「黒いタイヤ」が開発された。このタイヤは耐摩耗性とグリップ性に優れており、瞬く間に自動車用のタイヤは黒くなっていったと言われている。なお、最近のタイヤには低燃費性とグリップ性を向上させる目的でシリカ粒子がフィラーとして用いられており、J-PARC MLFでの研究に基づいて低燃費性を向上させたタイヤも開発されている[1]。

現在、タイヤで用いられているゴムは「スチレン・ブタジエンゴム」と呼ばれるもので、スチレンという部位とブタジエンという部位がランダムに繋がって一つの紐状の高分子を形成している。タイヤ用のゴム中においてフィラーが果たしている役割を理解するためには、フィラーとゴムがどのように相互作用しているかが重要であると考えられており、古くからシリカを模倣した界面におけるスチレンの振るまいが精力的に研究されてきた。特に高分子が動きづらくて硬い「ガラス状態」から、高分子が動きやすくて柔らかい「ゴム状態」へと変わる運動性の変化について、多くの研究者が着目しており、これまでに界面のごく近傍、数nmの領域でスチレンがゴム状態へと変化する温度(ガラス転移温度 Tg)が劇的に上昇する、すなわちスチレンが動きにくくなることが示されてきた。また、長時間の高温熱処理によって有機溶媒で洗浄しても残存する厚さ10 nm弱の吸着層が形成されることが明らかになっており、フィラーの役割を理解する上での鍵になると考えられる。このようなスチレン/シリカ界面の研究には最先端の量子ビームなどが用いられ、数十年前では考えられなかったような知見が得られている一方、意外なことにブタジエンとカーボンブラックの界面をこのような観点で評価した研究はほとんど無い。

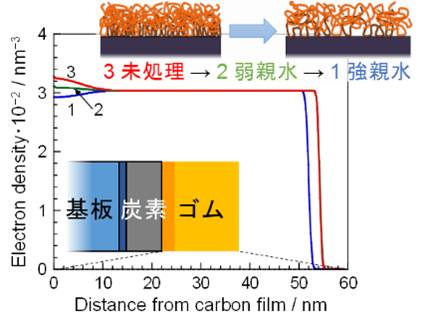

そこで、本研究ではカーボンブラックを模倣した炭素薄膜界面の近傍におけるブタジエンゴムをモデル系として、カーボンブラックによる性能向上のメカニズム解明を試みた。図1はX線反射率法により評価した、炭素との界面におけるブタジエンゴムの電子密度を界面からの距離に対してプロットしたグラフである。ブタジエンゴムの厚さは約50 nmで、カーボンブラックの表面に存在する官能基を再現するために紫外線照射による親水化処理を施した炭素膜と、未処理の炭素膜を比較した結果を示している。グラフの左側が炭素との界面を示しており、興味深いことに界面から7 nm程度の領域で炭素膜の親水度に依存して密度変化が生じている。また、このモデル系でも有機溶媒での洗浄を行ったところ、この界面層は密度をほとんど変えることなく残存することがわかった。つまり、この密度変化した界面層がそのまま吸着層として残存すること、そしてその密度が炭素膜との相互作用によって変化することが明らかとなった。また、重水素化して中性子で区別できるようにしたブタジエンゴムを吸着層の上に載せ、中性子反射率計SOFIAで吸着層が拡散する様子を観察した所、180℃で8時間加熱してもこの吸着層は界面に吸着されたままであった。

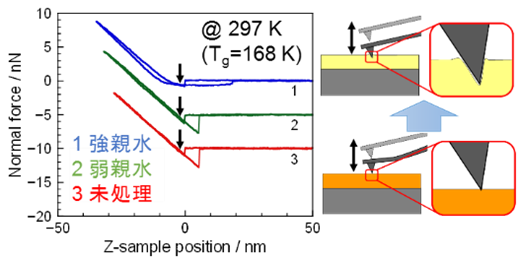

次に、この吸着層の運動性を評価するために原子間力顕微鏡を用いた力学特性評価を行った。図2は室温で吸着層に探針を押しつけた際の垂直抗力を測定した結果で、炭素膜を強く親水化した基板上の吸着膜では垂直抗力が弱く、探針が押し込まれたのに対して、より疎水的な基板上では垂直抗力が強く、探針は押し込まれなかったことを示している。これは疎水性が強い炭素との界面でブタジエンゴムがガラス状態になっていることを示唆しており、通常ブタジエンゴムのTgは-105℃であることを考慮すると、100℃以上の劇的な転移温度上昇が起きていると考えられる。また、探針で吸着層をスクラッチして耐摩耗性を評価した所、ゴム状態の吸着層で摩耗が観察されたのに対し、ガラス状態の吸着層では摩耗が観察されなかった。

以上の結果をまとめると以下のようになる。

・ 炭素膜の表面においてブタジエンゴムは高温熱処理無しで吸着層を形成する。

・ 吸着層は有機溶媒で洗浄する前から形成されており、基板の親水性が高いほど密度が低下する。

・ 吸着層は基板の親水性が高いとゴム状態へと変化し、ゴム状態ではスクラッチ試験における耐摩耗性が低下する。

つまり、疎水的な炭素膜ほどブタジエンゴムを強く吸着しており、特に未処理の炭素膜では密度の上昇すら観測された。一般的に、密度が上昇すると分子の運動性が低下することが知られているが、100℃以上のTg上昇は特筆に値する。また、ガラス状態のブタジエンゴムはスクラッチ試験における耐摩耗性が向上していることから、このタフな吸着膜がカーボンブラックを添加した際の性能向上に寄与していると考えられる。実際、親水化処理したカーボンブラックでは力学特性があまり向上しないことが知られており、この知見はタイヤのさらなる高機能化の指針となることが期待される。

この結果はLangmuir誌に9/12付けで掲載された[2]。

参考文献

[1] 住友ゴム工業ら, “SPring-8・J-PARC・スーパーコンピュータ「京」を連携活用させたタイヤ用新材料開発技術「ADVANCED 4D NANO DESIGN」を確立” (2015年11月12日) http://j-parc.jp/ja/topics/2015/Press151112.html

[2] K. Hori, N. L. Yamada, Y. Fujii, T. Masui, H. Kishimoto, and H. Seto, "Structure and Mechanical Properties of Polybutadiene Thin Films Bound to Surface-Modified Carbon Interface", Langmuir 33 (2017) 8883-8890.

図4. X線反射率法により評価した、炭素膜との界面におけるブタジエンゴムの電子密度の深さプロファイル。

* Reproduced from Figure 1 in the reference (schematic illustrations are added for explanation).

図5. 原子間力顕微鏡による吸着層に探針を押しつけた際の垂直抗力測定結果。

* Reproduced from Figures 4 and 6 in the reference (partially modified for translation into Japanese).

学会発表

金属学会に5件、物理学会に7件の発表を行った。

コバルト酸化物のスピン状態転移と巨大磁気体積効果(KEK 中性子構造科学グループ)

背景)電荷、スピン、軌道、格子間の強い相関や自由度が、金属絶縁体転移(MI転移)や超巨大磁気抵抗(CMR)、マルチフェロイクスをはじめとする、多様で豊かな現象を生み出します。コバルト酸化物については、電荷、スピン、軌道などの自由度に加え、スピン状態に自由度があることが知られていますが、研究例が少なく物質系の開拓が期待されていました。

(研究1)

コバルト酸化物のうち、ペロブスカイト型構造のAサイトが秩序化したRBaCo2O5+x(R:希土類)はMI転移を示すことは知られていました。しかし、温度変化によるMI転移とホール濃度変化によるMI転移の2つを統一的に説明できる物理的描像がありませんでした。研究を進める過程で、様々な測定手法を組み合わせることが極めて有効であることに気づき、中性子やX線、電子線という3つのプローブを駆使するとともに、回折法(構造解析)とスペクトロスコピー(電子状態解析)という異なる視点での研究を行い、MI転移に伴う結晶構造、磁気構造の変化を詳細に調べました。その結果、温度変化によるMI転移とホール濃度変化によるMI転移の2つが、スピン状態の秩序化転移による対称性の破れの概念で統一的に説明できることを示しました(P. Miao 総研大学位論文、P. Miao, et al., Phys. Rev. B 95, 125123(2017))。

(研究2)

ホール濃度を増大させると格子が異常な振る舞いを起こすことを見出し、集中的な研究を行い、温度上昇と共に格子が縮む負の熱膨張効果(NTE)を発見しました。NTEの程度は強磁性相?反強磁性相の境界x = 0.25 付近で最大であることもわかりました。中性子やX線、ミュオン、電子線という4つのプローブを駆使した結果、反強磁性母相中に強磁性相クラスターが存在し、両者の競合がNTEと結びついていることがわかりました(P. Miao, et al., Adv. Mater. 1605991(2017)、インパクトファクター18.96)。このようなNTEのメカニズムはこれまでに報告がないものであり、基礎・応用両面から研究展開が期待されています。

学会発表