No.17 2016年5月発行

40歳を過ぎると、ふと気が付くことがある。昔とは何かが違う。お肌の曲がり角があるように、髪にも加齢による変化がおこる。 髪がまとまらなくなったり、ぺちゃんこになったり…。

これは、毛髪中の亜鉛が失われることで起きていた。

続きは こちら KEKハイライト

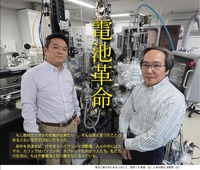

もし数秒でスマホの充電が出来たら…。そんな風に思ったことのある人もいるのではないだろうか。

街中を見渡せば、行き交うハイブリッド自動車、人々の手にはスマホ、カフェではパソコンや、タブレットに向かう人たち。私たちの生活は、もはや蓄電池と切り離せなくなっている。

KEK物質構造科学研究所の兵頭俊夫特定教授らのグループと北海道大学触媒科学研究所の朝倉清高所長のグループ、日本原子力研究開発機構先端基礎研究センターの深谷有喜研究副主幹および量子ビーム応用研究センターの河裾厚男研究主幹グループによる共同研究およびKEK放射光施設共同利用研究は、結晶最表面の原子配置を精度よく決定できる全反射高速陽電子回折(TRHEPD)法を用いて、光触媒としてよく知られているルチル型酸化チタンの、30年にわたり構造(原子配置)が未解明であった(110)-(1×2)超周期構造表面を決定した。

今回、この表面の詳細な原子配置が解明されたことで、表面の触媒特性の理解や応用研究に弾みがつくと期待される。

詳しくはこちら(KEKプレスリリース)

原子力機構とKEKの共同研究グループは、銅とコバルトの上にグラフェンを合成し、TRHEPD法を用いてそれぞれの試料からの陽電子の反射強度を測定した。その結果、これら2つの試料から得られた反射強度では、ピーク位置とその形状が大きく異なることを見出した(図左)。全反射高速陽電子回折(TRHEPD)法は物質の最表面とその直下の構造に極めて敏感な手法であり、反射強度の違いは銅とコバルトでのグラフェンとの界面構造の違いを反映している。詳細な強度解析の結果、銅の上のグラフェンの高さを3.34 A、コバルトの上のグラフェンの高さを2.06 Aと導いた(図右)。TRHEPD法では、物質内部の構造からの情報を含まないため、物質の表面1-2層の構造を正確に決定することができる。これにより、今回グラフェンの高さを実験的に正確に決定できた。

詳しくはこちら(KEKプレスリリース)

分子科学研究所の小林 玄器 特任准教授と、東京工業大学大学院の菅野 了次 教授、京都大学大学院の田中 功 教授、KEK物質構造科学研究所の米村 雅雄 特別准教授らの研究チームは、水素の陰イオンであるヒドリド(H-)伝導性の固体電解質La2-x-ySrx+yLiH1-x+yO3-y(以下LSLHO)を開発した。

イオン伝導体は、二次電池や燃料電池の基幹材料として電極や電解質に用いられ、プロトン(H+)やリチウム(Li+)を伝導する物質が実用材料として開発されている。本チームは、H-が酸化物イオン(O2-)と共存する副格子をもつ酸水素化物と呼ばれる物質系に着目し、構成元素にH-より電子供与性の強いリチウム(Li)、ストロンチウム(Sr)、ランタン(La)を採用して、H-からの電子供与を抑制することで固体電解質として利用できるH-伝導体の発見に至った。開発したLSLHOを用いて、H-を電荷担体とする全固体型の電気化学エネルギーデバイスが作動することを初めて見出し、H-電気化学デバイスの作動原理も実証した。

詳しくはこちら(KEKプレスリリース)

東京理科大学、理化学研究所、およびKEK物質構造科学研究所の研究チームは、陽電子1個と電子2個が束縛し合っているポジトロニウム負イオンの共鳴状態を生成し、その分光を行うことに成功した。最も単純な三体系であるポジトロニウム負イオンの分光実験が可能になったことで、三体量子系の研究の発展が期待されると同時に、寿命が長い励起状態のポジトロニウムビームの生成への道が開けた。

ポジトロニウム負イオンに特定の波長の光を照射すると、ポジトロニウムと電子の束縛が一時的に継続している状態(共鳴状態)を経て、短時間のうちに電子が一つ分離して、ポ ジトロニウムと電子に分かれると考えられている。この共鳴状態は、30年以上前から存在が理論的に予測されていたが、実験的に観測した例は無かった。

今回、ナトリウムを蒸着したタングステンを使ってポジトロニウム負イオンを効率よく生成し、それをレーザー光で照射して共鳴状態を検出することに成功した。

詳しくはこちら(KEKプレスリリース)

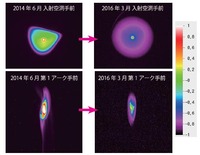

コンパクトERLでは昨年の100μAのビーム電流達成に続き、10倍となる1mAの周回電流を実現した。

ERLでは、低エミッタンスビームを確保しながら大電流運転を目指している。ところが、バンチ内の電荷量を増やすと、電子同士が互いに反発してエミッタンスの増大が顕著になる。そのため、理論的研究と実際のビーム運転両面による研究開発を行うことが重要である。

これまでの100μA運転による知見を基に、レーザー導入用の鏡の帯電によるビーム径の歪みや、ファラデーカップ、ビームダンプなどで使用している絶縁用セラミックス部分の帯電による放電などを改良。その他ビーム電流増強のための対策を行い、2016年2月15日からビーム調整運転を開始、3月8日に原子力規制庁による施設検査を受け、無事に合格した。その後、ビーム繰り返し 1.3 GHz で1mAのビーム周回・エネルギー回収運転に成功。この時、エネルギー回収効率はほぼ100%を達成した。

続いて10mA申請に向けた、高ピーク電荷でのビーム輸送およびビーム損失調整を行った。具体的にはビーム繰り返しを162.5 MHz まで下げて1バンチあたりの電荷を上げ、空間電荷効果込みでのビーム調整を実施した(図)。前述の帯電対策や、ビーム調整手法の進歩によって、3月末の運転了までにビームをロスすることなくダンプまで輸送することに成功した。これによって次回申請の 1.3 GHz 繰り返しによる大電流10mAの平均電流達成の見通しが立てられた。

コンパクトERLは2013年末の10μAの運転開始から、1年に1桁ずつ電流値を増大している。大電流化は、レーザー・コンプトン散乱による大強度X線・ガンマ線によるイメージングや、半導体微細加工を目指した大強度EUV光源の実用化はもちろんのこと、CW-FELなどのライナック型回折限界光源の実現にも不可欠の技術である。

J-PARC物質・生命科学実験施設(MLF)にて建設を進めてきた低速ミュオンビームライン(S1実験エリア、Surface Muon Beamline)に分光器が設置、インストールされました。

S1実験エリアはミュオンスピン緩和(μSR)を用いてバルク試料の物性を測定するためのビームライン。2013年度末より建設開始され、2015年10月末に初ミュオンビームの取り出しに成功しています。引き続き、ビームの質(試料位置における広がりと並行度)をあげる努力と、そのビームを利用するための分光器の調整が進められて来ました。インストールされた分光器は既にD1実験エリアで運用されているものと全く同じデザインで、陽電子検出器(Kalliope)の立体角は23%、チャンネル分割数は1280chであり、J-PARC MLFの世界最高強度のパルスミュオンビームを有効に使うことが出来ます。 この分光器は、最大磁場0.4テスラの常伝導電磁石と磁場安定性0.1マイクロテスラ以下のアクティブ磁場制御機構を持ち、物質の磁性・超伝導・水素状態などを様々な試料環境下で測定することが出来ます。

またD1実験エリアの分光器と全く同じデザインであるため、S1実験エリア分光器で開発された装置・ノウハウを、そのままD1実験エリアの一般実験課題でも利用することが出来る利点を持ちます。引き続きS1実験エリアでは、ビーム・分光器調整を進める一方、陽電子検出器 (Kalliope) のアッフ?ク?レート?と性能評価、自動測定・自動解析などの新機軸の開発を予定し、元素戦略ミュオン S 型課題での運用を行います。

研究最前線で活躍する研究者と共に実験や解析、最終日には全員が研究成果を発表する、研究を 9 日間にわたって体験するプログラム。ノーベル物理学賞を受賞された梶田隆章先生(東京大学宇宙線研究所長)による特別講演ほか、講義もあります。申込締切5/23。

文部科学省から毎年科学技術週間に合わせて発行される「一家に1枚ポスター」、2016年度は物質構造科学研究所の「水素」が採択され、全国の小中高等学校、協力科学館等で配布されています。