筑波大学の大塩寛紀教授、KEK物構研の村上洋一センター長(構造物性研究センター)、熊井玲児教授らは、熱による絶縁体・半導体スイッチと、光による反磁性・量子磁石スイッチの機能を併せ持つ、一次元鎖型金属錯体の開発に成功しました。このように1分子で磁性・電気伝導性を自由に切り替えられる物質は、一次元鎖型化合物としては初めてで、スイッチング機能をもつ分子ワイヤーとして、次世代分子回路への応用が期待されます。

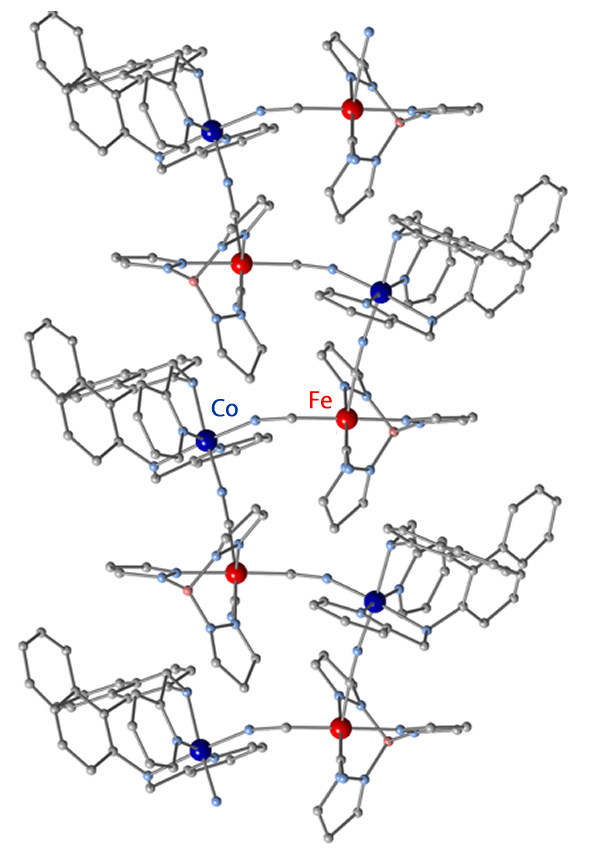

図1 開発されたCoFe化合物。青色がCo、赤色がFeを示し、有機分子でつながれている。この構造決定にはフォトンファクトリーBL-8Aおよび8Bも利用された。

パソコンやスマートフォンなど携帯端末の発展のキーテクノロジーの一つ、集積回路はますます微細化しています。しかし単純な微細化は、近い将来、限界を迎えることが予想されており、これに代わる技術開発が世界中で行われています。その中で期待されているのが、分子一つ一つを素子として構成する集積回路「分子回路」です。このようなデバイスの実現には、1分子レベルで、外部刺激により色や磁性、電気伝導度を変えられる物質が不可欠です。

大塩教授らは、コバルトイオン(Co2+)と鉄イオン(Fe3+)を有機分子で一本の鎖状につないだ分子を合成しました(図1)。通常、金属イオンの種類が異なる場合、電子は自由に動き回ることができません。これまで、金属イオンと有機分子の性質を調べてきた大塩教授らは、最適な有機分子を見出し、熱や光によって、電子をCoからFeへ、FeからCoへと自在に動かすことに成功しました。

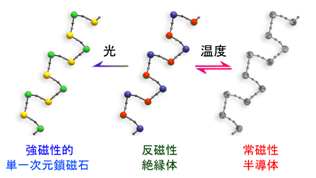

そして、温度によってこの一次元鎖型分子の性質が大きく異なることを発見しました。低温時、電子はFeに存在し、この分子は反磁性※1を示し、かつ電気を全く通さない絶縁体です。ところが高温時には、電子がCoに移動し、室温付近で常磁性※2を示すだけでなく、電気を比較的よく流す半導体になることが分かりました。このように温度を変えることで、磁性・電気伝導度・誘電性の切り替えを制御できるのです(図2)。

さらに、極低温下でこの分子に光を照射すると、FeからCoに向かって選択的に電子が動くことを発見しました。この時、分子の中のスピンが全て同じ方向にそろった状態となり、スピンの反転が凍結された磁石のような状態になることが明らかとなりました。これは、外部刺激に応答する量子磁石※3として機能することを示しています。

図2 シアン化物イオンで架橋された一次元鎖型錯体と外場による状態変化

今回開発した分子の電気伝導性はまだ低く、分子ワイヤーへの応用には課題が残りますが、金属イオンと有機分子の組み合わせにより、電子の動きやすさを調節できるため、研究グループは、より適切な有機分子を用いることで高電気伝導度の達成を目指すとしています。

本成果は、2012年9月16日(現地時間)に、英国の科学雑誌 Nature Chemistry オンライン速報版で公開されました。

Publication>>Three-way switching in a cyanide-bridged [CoFe] chain

プレスリリース>>「熱と光で電気伝導性・磁性が変わる画期的な一次元鎖型金属錯体の開発」|筑波大学

外部からの磁場が無い時、物質中のスピン(原子や電子がもつ磁石の性質)はばらばらな方向を向いているが、外部磁場を加えると、その磁場を打ち消す方向にスピンが並ぶ性質。外部磁場を取り去ると再びスピンはばらばらの方向を向く。

外部からの磁場が無い時には、スピンはばらばらの方向を向いており、外部磁場を加えるとスピンの向きが揃い磁石に応答を示す。外部磁場を取り去るとスピンの向きが再びばらばらになる性質をいう。

通常の磁石が、磁場によりスピンをそろえた状態をゼロ磁場でも安定に保つのに対し、量子磁石は、外場に対して特異なスピンダイナミクスを示す。この性質から操作性が高く、量子コンピューターなどへの応用が期待されている。