古くから知られたクロコン酸という物質がある。クロコンとはギリシャ語に語源があり、「サフラン」または「卵黄」という意味だ。古くから黄色の染料として使われていた。

物構研にはこれを研究対象にしている2人の研究者がいる。放射光科学研究系 構造物性グループの熊井 玲児と岩野 薫だ。クロコン酸の何が2人の興味を惹くのだろうか。

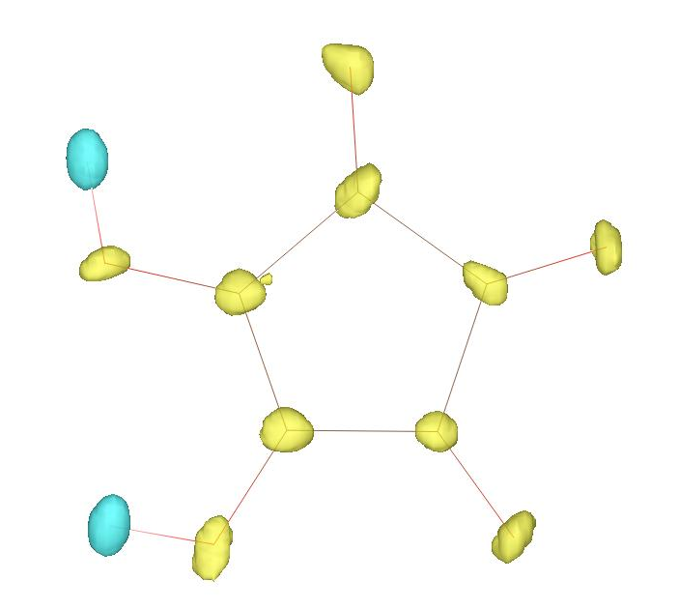

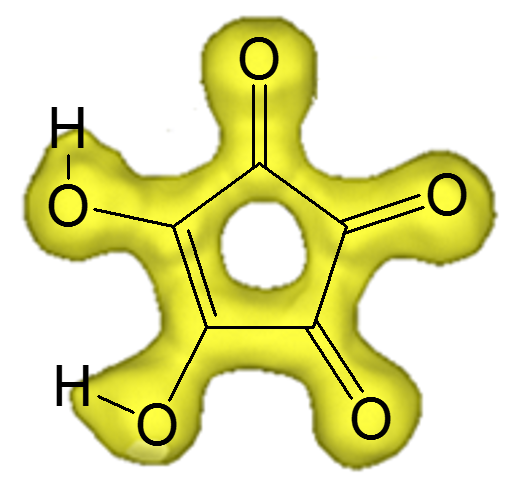

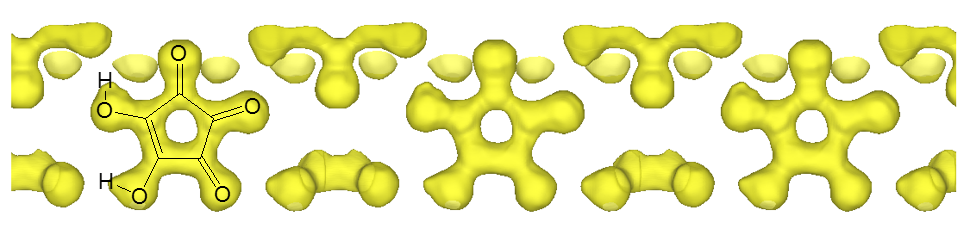

別名「五角酸」。5つの炭素原子が輪を作り、それぞれの炭素原子に酸素原子が1つ付いていて、そのうち隣り合った2つの酸素にだけ水素が1つずつ付いている、平面的な分子だ。

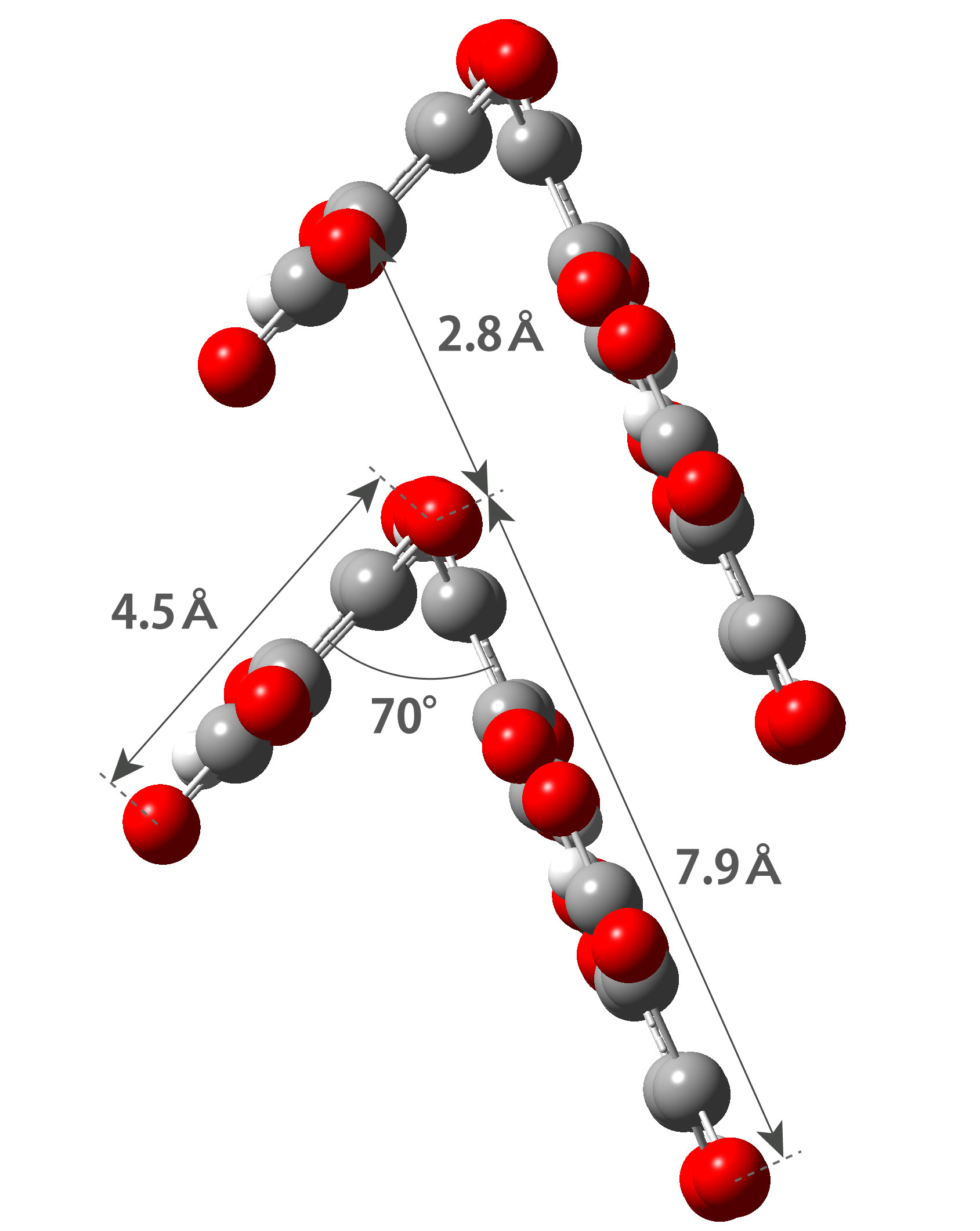

これが単結晶になると、クロコン酸分子が作る平面はおよそ 70°の角度でジグザグに折れ曲がり、まるで延々と続く屏風のような形になる。さらにその屏風が図2のようにわずかな隙間を空けて重なることで、立体的な結晶となるという。結晶は、屏風が重なる向きへの成長速度が速い。

クロコン酸は、2010年に熊井らの研究グループにより強誘電体であることが分かった。

鉄や銅などの導電体は、その両端に電圧がかかると電子が物質内を動いて電気が流れる。 一方、ガラスやプラスチックのような絶縁体は、電圧をかけても電子は流れることができず、物質の中で片寄りができる。これを電気分極という。この性質に着目するとき、絶縁体は誘電体と呼ばれ、電気を一時的に溜めておくコンデンサーの材料として使われている。さらに、両端に電圧がかけられていなくても分極の状態を保ち(自発分極*)、電圧をかければその向きを変えること(分極の反転)ができる物質があり、特に強誘電体と呼ばれている。強誘電体は結晶の構造が、例えば左右に対称的でないので、電荷の分布も非対称になり、分極が現れると考えられている。圧電性などさまざまな機能を持ち、最近では不揮発性メモリのひとつでもある FeRAM などにも利用され注目されている。

*自発分極:外部からかけられた電圧によるものでなく、物質内部の電荷の偏りによって生じる電気分極

圧力をかけると電気的な分極が生じ電気が流れたり、逆に電圧をかけると縮んだりする性質を圧電性という。 そのような性質を持つ圧電素子(ピエゾ素子)は、点火装置・圧力センサーなどに広く応用されており、私たちの身近にもたくさんある。

代表的な圧電素子の材料はチタン酸ジルコン酸鉛(PZT)だ。近年、鉛などの有害物質の電気・電子機器への使用を制限する動きがあるが、替わる物質がないため依然としてよく使われている。

2000年頃、熊井らの研究チームは、鉛が入っていない材料で圧電素子を作ろうと新材料を探し始めた。圧電素子として必要な性質は、強誘電性である。 この頃すでに「酸化物」が開発されていたが、鉛を使わないかわりに希少金属を使う必要があるなど、別の問題もあった。

そこで、比較的安価で、軽い・やわらかい・印刷できる素材である「有機物」が良いのではないかという考えに至った。 強誘電性は一部の物質がもつ特殊な性質と考えられてきたが、そのような視点で有機物を調べてみると、強誘電性をもつ物質はいくつも見つかった。その一つがクロコン酸というわけだ。

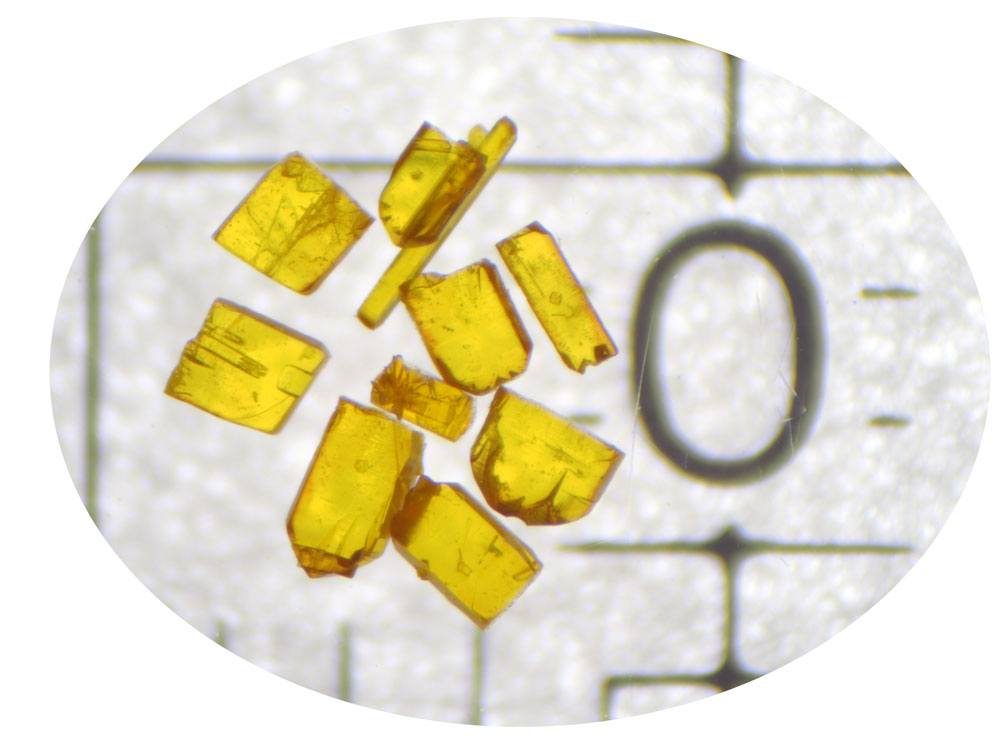

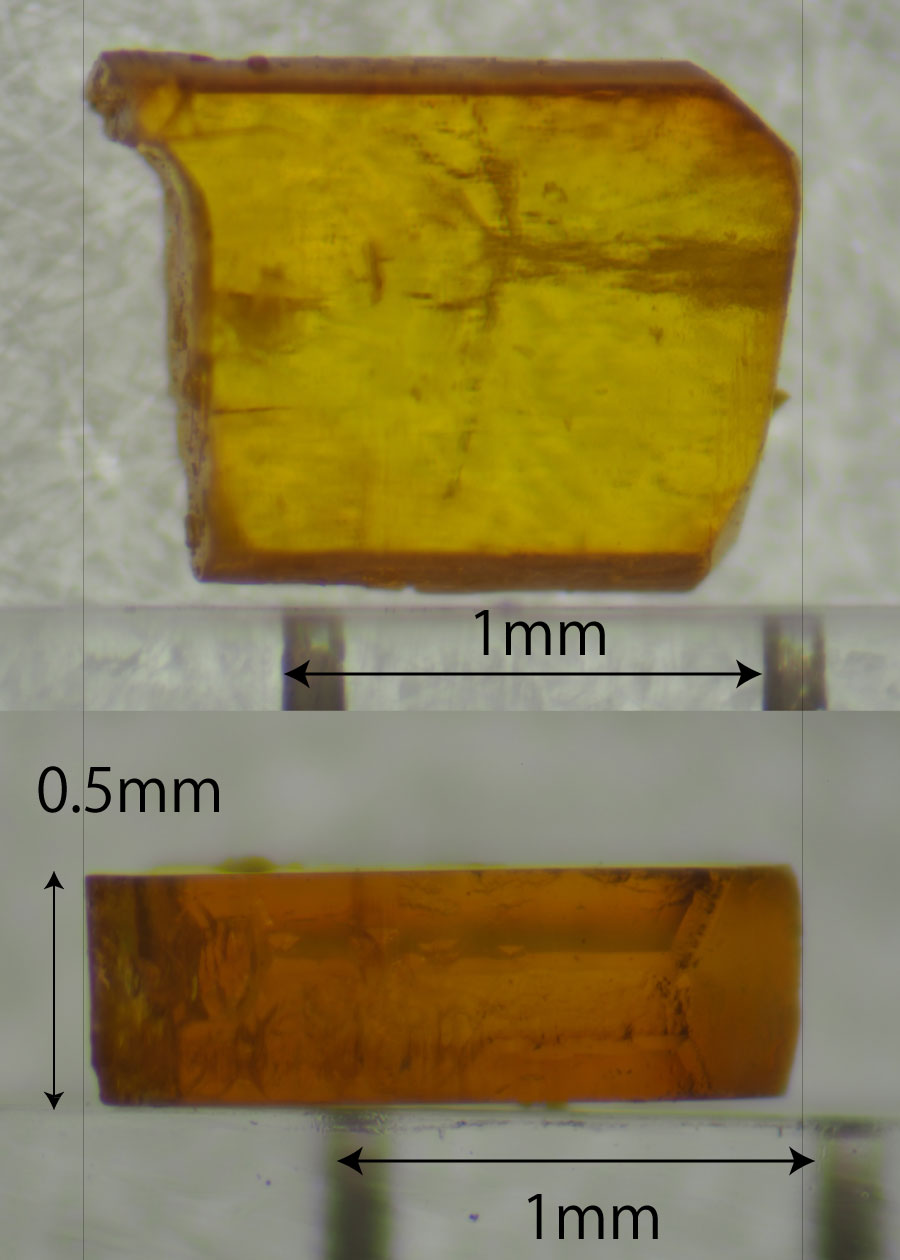

2010年、熊井らの研究チームはクロコン酸結晶が強誘電性を持つことを初めて報告した*1。 産業技術総合研究所 フレキシブルエレクトロニクス研究センターの堀内 佐智雄 上級主任研究員はクロコン酸の単結晶を作成し、熊井は中性子線や放射光を使って結晶の構造を確認した。 このとき、研究チームが作成し測定した結晶の自発分極は、最も高いもので23 μC/cm2だった。

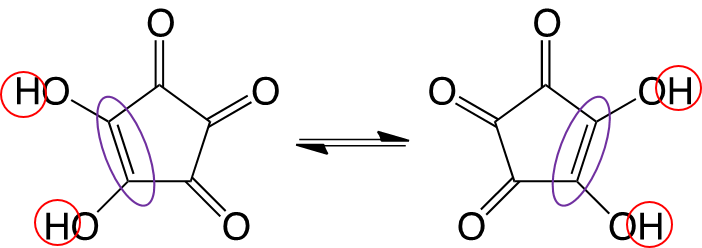

有機強誘電体を作る方策のひとつとして水素結合中の水素原子あるいは陽子の利用がある。つまり、ポイントは水素を含んでいること。

水素を出しやすい分子と受け入れやすい分子が近くにあると、電子と水素が分子間を移動し、それが分極反転をもたらす。

クロコン酸分子は水素を出しやすい部分と受け入れやすい部分を共に持ち、単結晶にすると分極の方向が一方向に揃う構造をとるため、強誘電体になる。

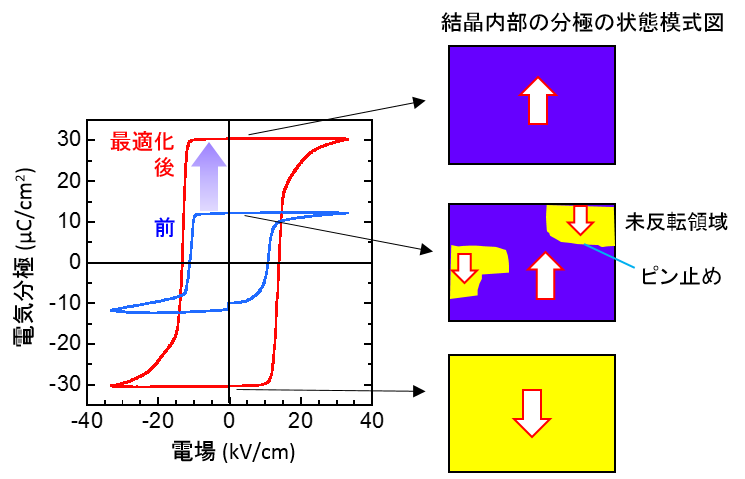

そもそも結晶とは、原子や分子が周期性をもって並んでいる固体のことだが、実は結晶にはムラがつきものだ。規則正しく並んでいるところと、乱れているところがある。そのために、測る結晶によって分極の様子が異なっていた。全体として分極が反転していても、ミクロに見ると、分極反転している部分とそうでない部分があるため、結晶全体の見かけの自発分極がなお過小評価されていると考えられていた。

なぜ分極が起こるのか、その起源を探る研究を進めた結果、クロコン酸結晶のムラをなくすよう繰り返し電圧をかけると、最終的に自発分極の値が30 μC/cm2になることが分かった*2。これは合わせて測定した他の有機物の中で最も高かっただけでなく、流通している代表的な誘電体セラミックス チタン酸バリウムBaTiO3の26 μC/cm2より高い。

堀内氏は、「高エネ研で調べてもらうときは、きちんとした納得のいく試料を出すよう心掛けている」と話す。次はクロコン酸に代わるものを探しているそうだ。もっと薄い材料ができれば、より低い電圧で実験ができ、実用化にもつながるという。

熊井は、「新物質を開発するときには、きちんと調べて論理的に作ることが効率が良い」と言う。例えば、薄膜を作るなど物質の加工をするときに、経験的にこの方法が一番良いと分かっているが、なぜうまくいくのか分かっていない場合がある。放射光や中性子を使って原子レベルの解析をして、その理由を調べ、ポイントを押さえれば無駄はなくなると考えている。

*1:Above-room-temperature ferroelectricity in a single-component molecular crystal, NATURE, 463, 789-792 (2010)

*2:Proton tautomerism for strong polarization switching, NATURE COMMUNICATIONS, 8,14426 (2017)