岩野らの研究チームは、クロコン酸結晶に、電圧をかけるのではなく、光を当てると分極が反転することを明らかにした。水素結合型強誘電体において、初めて発見された性質だ。

東京大学大学院 新領域創成科学研究科の岡本 博 教授は、光誘起相転移の分野の実験研究者、KEK物質構造科学研究所の岩野は理論研究者だ。 研究の手法は全く違うものの考え方が近く、これまでも共に研究を続けてきた仲間である。

「岡本さんは、クロコン酸結晶に光を当てると、大きな変化が起きるのではないかと考えたようで、

私に『この系の電子状態について計算してみないか』と持ち掛けたんです。」

研究のきっかけを振り返って、岩野はこう語る。

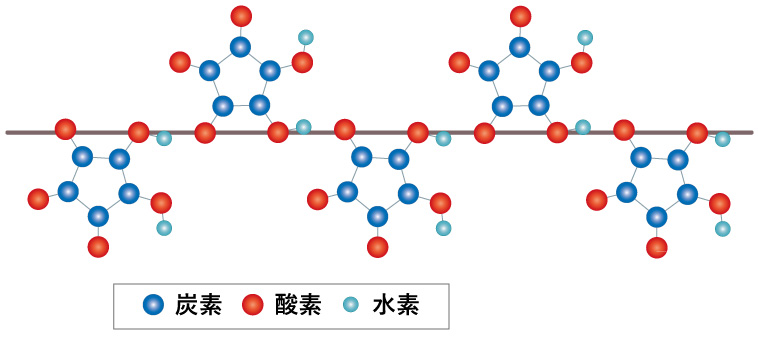

クロコン酸は、一つ一つの分子に光反応の中心的役割をもつ電子があり、近くの分子の電子と水素を通してつながっている。

「クロコン酸の電子の自由度は水素の自由度と結合している。電子が光からエネルギーを受け取れば、軽い水素も反応して動くんじゃないか、と仮説を立てたんですよね。」

二人は、古くから知られた物質の、まだ知られていない一面を、それぞれ違う方向から探ることになった。 岡本教授の実験は、クロコン酸の結晶まるごとの光学特性を測るもので、結晶中の無数の分子の応答の総和を見るもの。 一方、岩野の計算は、量子力学の基本法則により結晶中の電子一つ一つのもつエネルギー状態を緻密に算出して、その結果から物理量を計算するもので、非経験的電子状態計算とも呼ばれる手法だ。

クロコン酸結晶にレーザー光を当て、分極値の測定をする。当てるレーザー光は 3.2 eV*のパルス光である。これは紫外線に極めて近い青紫色の光だ。

パルス光が当たるとクロコン酸結晶の分極値が減少した。つまり、自発分極が一部反転したために値が下がったということだ。 しかも応答が早く、数ピコ秒*という短時間に分極値が減少し、約 10 ピコ秒かけて元に戻ることが分かった。装置の時間分解能は、室温、真空で 0.37 ピコ秒である。

実験では十分に弱い光を瞬間的に当てている。何か変化が起きれば、それは光子 1 つ分の影響であると考えられる。 もちろん、結晶に光子は複数当たっているが、光子ひとつひとつが個別にある変化を与えていると考える。つまり、起こっている変化の大きさは吸収した光子数に比例する。 一方、複数の光子が力を合わせて初めて起きる現象もあるが、クロコン酸は 1 つの光子でも反応する物質である。

分極値の減少量から「分子何個分に相当する分極反転か」が分かる。 また、光が当たった領域中で「何個光子が吸収されたか」もレーザーの出力や、クロコン酸結晶の光の吸収のしやすさから見積もることが出来る。 前者を後者で割ることにより、1 つの吸収光子で 15 分子程度が影響を受けることがわかった。 光を当てることによって物性が変化するということは、光が、電子や原子を駆動して元の状態から別の準安定な状態へ変化させたということ。そのときに何が起こっているのか、見たものはいない。

*eV [エレクトロンボルト]:エネルギーの単位のひとつで、1 つの電子に1 V の電圧をかけたときに電子が得るエネルギー量。

1 eV は1.6×10-19 J で、とても小さい単位である。1 J = 0.24 cal。

一つの電子がエネルギー状態を変えるのに必要なエネルギー量が数 eV 程度なので、数 eV のエネルギーを持つ可視光あるいは紫外線は、分子中の電子の状態を変化させる電磁波と言える。

光合成も、葉緑素の分子が数 eV の光を吸収して起こる反応である。

*ピコ秒:1 ピコ秒は 1 秒の一兆分の一(10-12 秒)。1 ピコ秒間に光は 0.3 mm ほど進む。

この実験では、時間を長さに換算し算出している。

実験の結果を聞き、やはり水素が動いている、そう考えた岩野は、 水素が屏風の折り目方向に、まるでレールがあるように動くと仮定して計算に取り掛かった。

クロコン酸分子が無数に連なる結晶から一つの屏風面内の 5 分子を切り出して考える。 実験では全体に弱い光が当たっているが、計算ではひとつの分子に一つの光子が当たったと簡単化する。電子のシュレディンガー方程式*を緻密に解き、分子内の電子の全エネルギーを計算していく。

*シュレディンガー方程式:ニュートン力学の基本的な物理法則を分子内の一つ一つの電子に当てはめた方程式。シュレディンガーにより提案された量子力学の基本となる式。

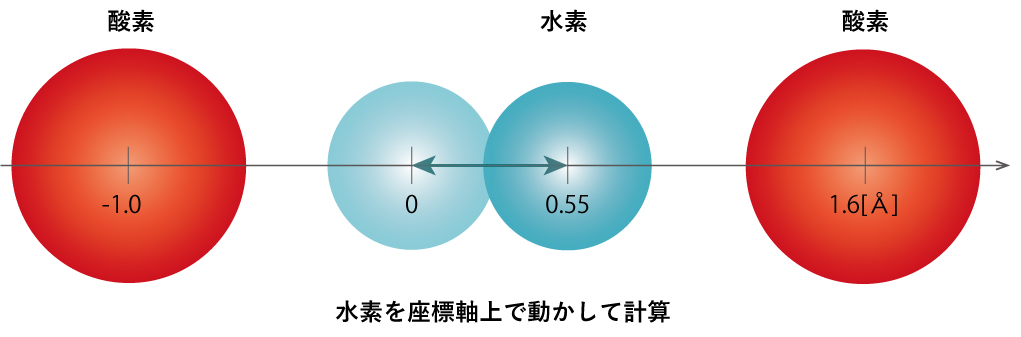

クロコン酸のひとつの水素に着目し、その水素が結合している酸素から 1.0 A の位置にいたとする。隣り合う違う分子の酸素と酸素の間隔は2.6 Aである。

着目した水素の周辺5分子のエネルギーの和を計算した。考えられるエネルギー値は無限にあるので、小さいほうから40通り算出した。

次にその水素を酸素と酸素を結ぶ線上で屏風の折り目方向に少しずつ動かして、再びエネルギーの和を求める。

それを繰り返して、「1つの水素の位置」と「5分子のエネルギーの和」の関係を表す40本のグラフができあがった。

水素が酸素と酸素の中間(座標0)にいるとき、最も低いエネルギー値0が出たので、これが基底状態*と言える。その他のグラフの変化は複雑だ。

岩野は、現実に起きやすい反応を探すため、40パターンのうちどれが最も効率よく動けるかを考えて、動いた前後のエネルギー差が一番大きいものを探した。座標 0 から正方向に向かうとエネルギーが下に落ちるラインがある。このグラフは、もともと属していた分子から離れる向きに 0.55 Aだけ動いた(座標 +0.55)とき、極小値を示している。これは準安定状態と考えられる。

反応は一瞬で起きるので熱が出入りする時間はなく、このときのエネルギー差は主に水素の運動エネルギー、あとは炭素や酸素の振動エネルギーになっているはずだ。

*基底状態:電子のエネルギー状態のうち、もっともエネルギーが小さく安定している状態。基底状態に対して、電子が外部からエネルギーをもらった状態を励起状態という。

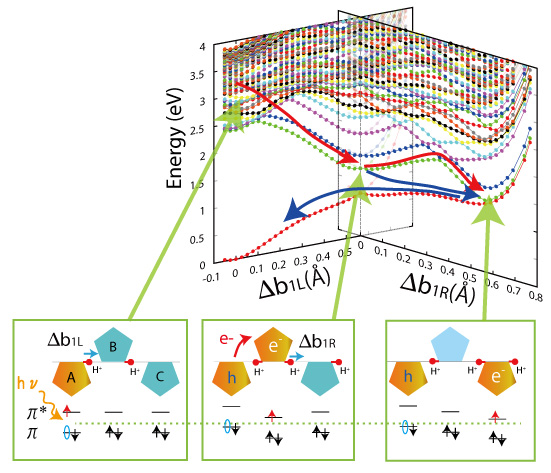

岩野が考えたメカニズムはこうだ。

水素は正電荷を持つからもともと電子は分子内で隣接水素原子に近い位置にある

⇒ 光が当たる

⇒ 分子中の電子は、光のエネルギーを受け取ってエネルギーが高い状態に変化(励起)する

⇒ 分子内で電子が隣接水素原子から離れる方向に移動する

⇒ 分子内の電荷バランスが変化する

⇒ 正電荷を持つ水素が、分子から離れていく = 隣の分子に近づく

⇒ 電子が隣に移動し、近づいた水素(座標0 ⇒ +0.55)とで、準安定状態になる

⇒ 水素が近づいてきた勢いで隣の水素が離れていく = 隣の分子に近づく

⇒ さらに電子が移動

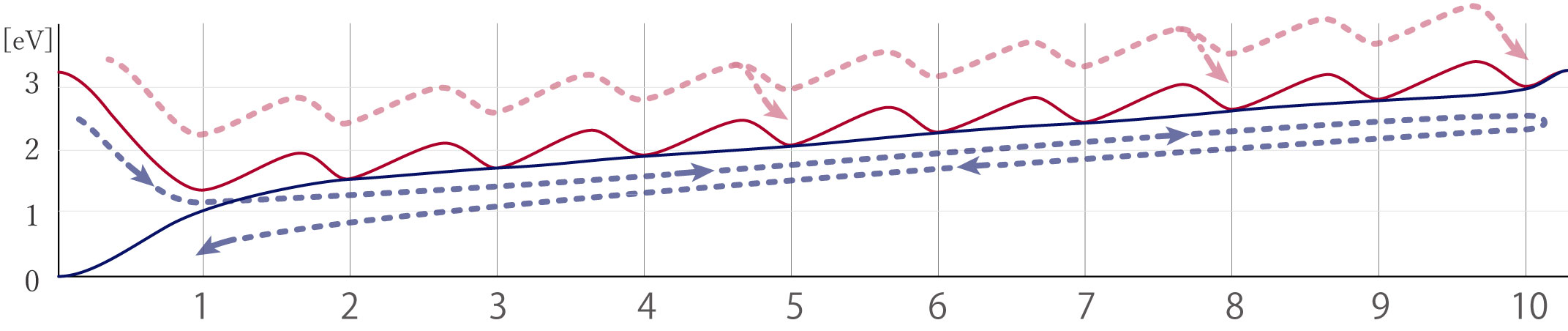

つまり、光を浴びて飛び出した電子は、隣の分子へ飛び水素を動かし、動いた水素からエネルギーをもらってまたその隣へと、どんどん飛び移るというのだ。 飛び移るごとに電子の状態エネルギーは増えていくが、初めに光からもらったエネルギーを超えることはないから、10 回程度飛び移れる計算になる。 10 回も渡り歩くとその勢いも弱まり、電子は止まる。

次の瞬間、電荷のアンバランスに耐えかねて、電子は元の分子へと戻って行く。帰り道でもまた水素とエネルギーをやり取りしながら。 中には、行ったきりなかなか戻らない電子もある。最も遠い分子にたどり着いたとき、準安定状態を振り切るだけのエネルギーもなく、落ち着いてしまう。

以上のような計算結果は、実験結果に現われた分極状態と対応している。

実験では、1つの光子で動く水素は30個程度(1分子に水素は2個あるから、分子数では15程度)で、1ピコ秒以内で分極反転が起こったあと、

より高エネルギーの光を当てると、低いエネルギーの光を当てたときよりもゆっくり回復するのは、高エネルギーの光を当てたときのほうが、分極反転が大きい、つまり電子がより遠くの分子まで行ってしまうから。 途中の山を乗り越えるためには、多くのエネルギーが必要となるので、帰り路にその山をすばやく乗り越えられないケースが出てくるためだ。

理論の構築は、実際の物質を特定せずに抽象化したモデルで普遍化して計算するものだが、対応する物質がないと机上の空論となってしまう。岩野は、検証しやすい理論を作る工夫をして、今後も理論と実験の連携を進めていきたいと語る。

「水素が入っている物質は、他の誘電体に含まれる重い元素に比べて、動きが速くておもしろいと感じている。 今後は、クロコン酸の動きを時間の関数にして計算してみたい。クロコン酸と似た物質で、柔軟なものがでてくれば、コンデンサーやスイッチング素子などとして使えるのではないかと思う。」

結晶中のクロコン酸の五角形はどれも正五角形ではないそうだ。手足の長さを変え、絶妙なバランスをとりながらクロコン酸分子は繋がっていた。 そう考えると、熊井が経験した「結晶によって異なる分極」、岩野が導き出した「場合によって異なる電子と水素のふるまい」も必然のことに思えてくる。 同じ種である人間が一人一人異なるように、同じように作られた結晶にも、結晶の中の分子の集まりにも個性があるのかもしれない。

2017.3.7

光で強誘電体中の水素原子を動かし、分極を高速に制御

-理論と実験の発展的融合-

KEK,JST

*1:Ultrafast Photoinduced Electric-Polarization Switching in a Hydrogen-Bonded Ferroelectric Crystal, PHYSICAL REVIEW LETTERS, PRL 118, 107404 (2017)