実は日本でも1970年代前半から、アボガドロ定数を正確に求める研究が進められていた。

正確に12Cを12 g量りとり、含まれる原子の数(6×1023個以上)を数える!…のは無理なので、もう少し巨視的に、結晶の規則性を使って原子数を数えようというのが、日本が取り組んだX線結晶密度(X-ray crystal density, XRCD)法である。

結晶を測定するなら、物質としては炭素よりもケイ素Siが適している。Siは半導体産業の要請から、現在最も結晶化技術が進んでいる元素であり、純度の高い材料も入手しやすい。表面が酸化膜で覆われることで安定であることも利点だ。

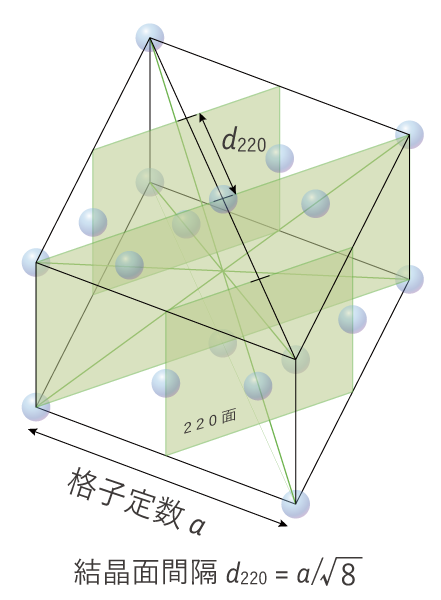

Si結晶の基本単位である単位胞は立方体で、そこに含まれる原子数は8だから、単位胞あたりの質量を考えることで、アボガドロ定数は以下の式で表される。

X線の回折は、よく知られたブラッグの条件式を満たす。

dの測定には同じ結晶から平行な3つの面を切り出した試料(X線干渉計)を使う。一方からX線を当て、結晶の1片をわずかずつ平行移動させると、透過X線と回折X線が干渉し、dに対応して干渉縞が周期的に変化する。結晶の移動距離はレーザー干渉計で測り、結晶が平行移動した距離と、その間に現れた干渉縞の数からd220を導出する。

初めは、計量標準機関ごとに「普通の」Siを使って測定が行われていた。

Siにはいくつも同位体がある*。同位体同士は、化学的性質が似ているので分離が難しく、自然の同位体比のまま半導体デバイスになるのが普通だ。

*Siの主な安定同位体の天然存在比は28Si:29Si:30Si≒92:5:3である。

しかし、精密測定の場では、同位体比を使ったモル質量算出の精度が問題になっていた。ひとつの同位体28Siだけの結晶を使った実験が必要だった。だが、Siの同位体濃縮ができる施設は世界でも限られている。

そんなとき、ロシアの核燃料施設が、かつてウラン濃縮に使っていた遠心分離機を使いSiの濃縮を引き受けてくれるという話が持ち上がった。作業には手間がかかるので、当然、費用もかかる。

これまでも連携してきた各国の計量標準機関が負担を分担し、技術を持ち寄って、共同でアボガドロ定数を決めようと考えたのは当然のことだったろう。2004年、アボガドロ国際プロジェクトが立ち上がり、日本・ドイツ・イタリア・国際度量衡局(BIPM)などの計量標準機関が参画した。

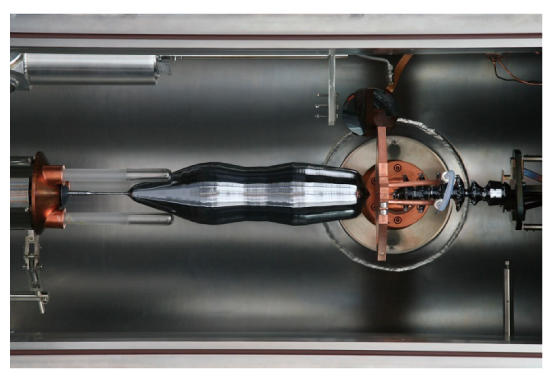

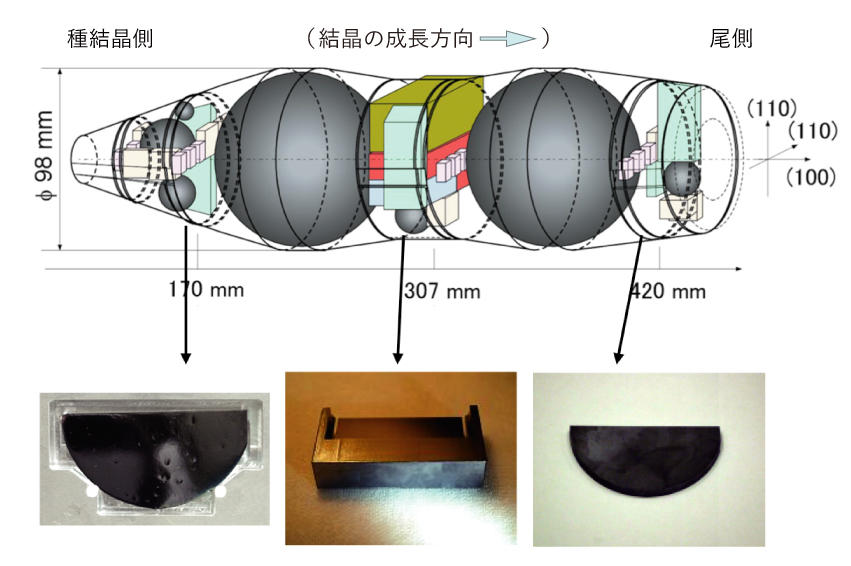

こうして作られた28Si 99.985%の単結晶 5 kgから2つの1 kgの真球と、モル質量その他測定用の試験片が切り出された。球状にしたのは体積が求めやすいからである。

日本、つまりNMIJにも球と試験片が運ばれ、質量・体積・結晶評価・表面分析の測定が行われた。

極めて純度の高い結晶でも結晶成長法の特性により、尾(上図インゴットの右端)に近いほど不純物が多くなる傾向がある。一部を測って全体の数を算出するためには、結晶全体が一様だということが大前提だから結晶の一様性の評価は欠かせない。

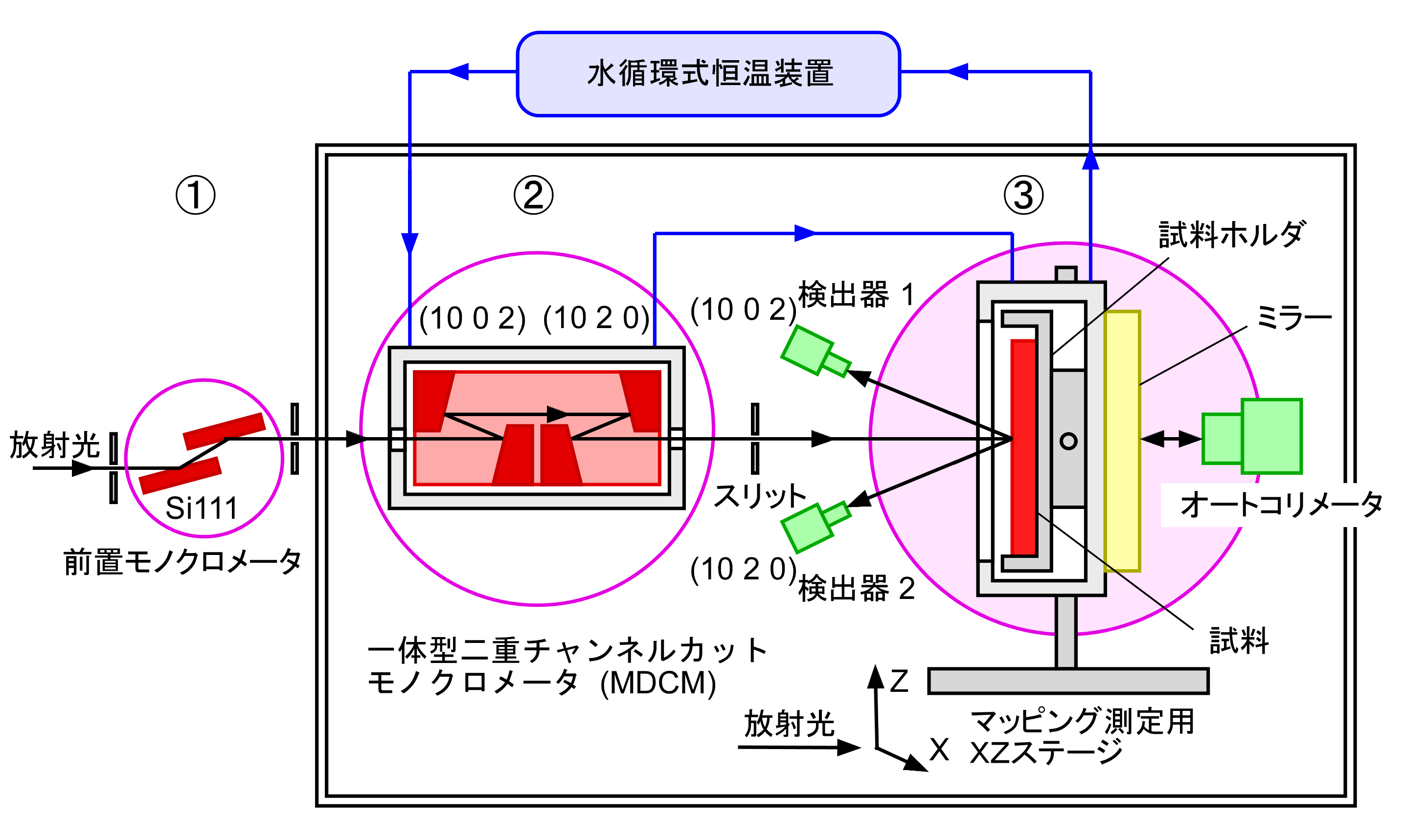

NMIJは、結晶評価に関してX線コンパレータ法を採用した。コンパレータとは比較器という意味である。試料結晶の格子面間隔の違いを10-9のオーダーで測定できる手法だ。高速で測定ができる、より強いX線を求めて、大型加速器を使って発生させるX線「放射光」の利用が検討された。PFの放射光のもつエネルギー帯が、Siの測定に適していた。

1990年代後半からNMIJの藤本 弘之 氏と2015年まで物構研の職員だった張 小威(チャン・シャオウェイ)氏がPF BL-3Cで実験を始め、後にNMIJの早稲田 篤 氏も加わった。産総研 つくばセンターからKEK PFまでは車で30分ほど。研究の重要性が認められS型課題が通った2012年からは、春と秋に3週間ずつPFに通った。

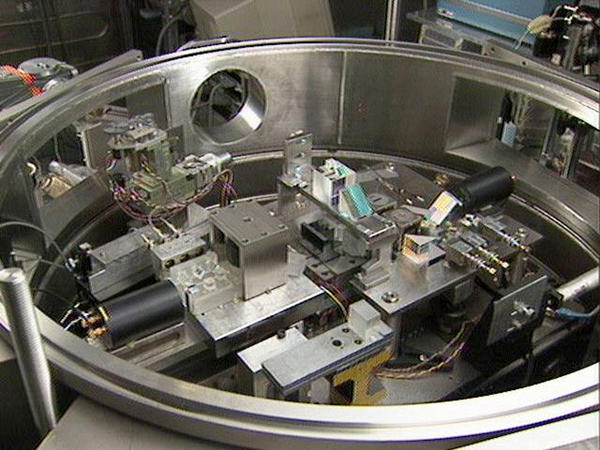

PFで独自に考案されたのが、自己参照型の格子コンパレ―タだ。結晶内では互いに線対称な2点に等価な反射を起こすことができるから、その2点間の回折角度の比較により結晶面間隔の相対変化を精密に測定できる。また、様々な波長のX線を含む放射光から常に特定の波長のX線だけを取り出す(単色化する)ため、特製の分光器を取り付けた。

この装置が確立するまで、高分解能測定に最適な光学系配置を決めるための試行錯誤が繰り返された。適切に切り出された結晶面に、放射光を絶妙な角度で反射させることが必要だった。張氏は可能性のある角度を計算から割り出し、現場で自在にSiの面方位を切り出して、メトロロジストたちの要請に応えた。

一連の測定のために、KEK共通基盤研究施設 機械工学センターが、10-9 radの回転分解能を持つ結晶格子ゴニオメータを製作した。弾性ヒンジを用いた微小角度回転機構とピエゾ素子による微動駆動を組み合わせた構造で、スムーズに微小な角度を動かせるようになった。設計者の高富 俊和氏は、この開発により平成23年度KEK技術賞を受賞している。この実験がPFで行われたことで、KEKの技術も磨かれたといえる。

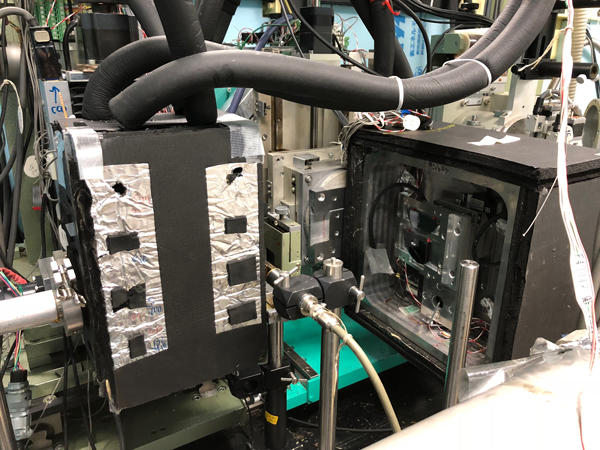

装置は、実験していないときは可能なところだけ外し、主要部分は据え付けたまま、他の利用者の実験の妨げにならない場所にモーターで逃している。「装置本体の位置合わせから毎回セットアップしていたら、実験自体不可能だったかもしれない」と藤本氏は言う。ハッチの中はモノでいっぱいだが、PFの大らかさがこの実験を可能にした。

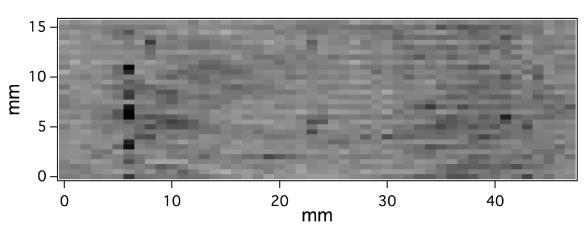

ビームタイムの初めには1日がかりで装置をセットアップし、数日かけて温度を安定させる。工夫を重ねることで、実験準備にかかる日数は短くなった。残りの時間は、地震とビームの不調さえなければ、やりたい実験ができる。試料を変えるごとに1時間かけてアライメントをし、ステージを動かして自動測定に入る。一次元のグラフひとつを描くのに数時間、二次元マッピングでは数日かかる。繰り返し測定をやると1週間はあっという間だ。

様々な計量標準機関が、研究結果をまとめて一つの定数を提案するが、そのとき精度の高さを示すのはグラフに棒で示される「不確かさ」の小ささだ。誤差ではなく不確かさという言葉を使うところに、真の値は誰にも分からないという意味が込められている。

不確かさは繰り返し測定の中での値のばらつきである。PFでの相対測定では、格子面間隔dの差を、10−9 radオーダーの角度差で調べている。そんな小さな値が、わずか3×10-9のばらつきで測れている。努力の積み重ねによって得られた精度だ。

・温度のばらつきをなくす

「前回の測定と今回の測定の間に、実験ホールの空調が更新された」ことが分かるほど、外気温の変動が測定結果に効いてくる。実験ハッチの内壁には一面に断熱材を貼り温度制御した。これにより、恒温性が上がりばらつきが減少した。

温度管理はmK(ミリ ケルビン)オーダーで行われる。つまり、24.000 ℃の桁まで考慮するということ。そのために、各所に取り付ける温度センサーも、早稲田氏、藤本氏自ら水の三重点とガリウムの融点で校正して使う。もちろん、温度センサーの自己発熱も補正されている。一定温度で測定するのが基本だが、厳密に温度補正ができるので、仮に若干の変動があっても実験は可能だ。

・試料の姿勢のばらつきをなくす

それぞれの測定の前には、試料をホルダーに固定して結晶面を合わせるという作業が必要だ。格子面の向きを比較したい2つの結晶同士でぴったりと揃えるために、上図には示していないが、複数のアライメント用のステージとアライメント用の検出器が組み込まれている。

・光のムラの影響を減らす

光源加速器の蓄積リングでは、電子がぐるぐる回りながら光を放出している。リング内の電子は、電子同士などの散乱で電子が壁に衝突し少しずつ失われる。電子を補うための運転方法は、一日に数回電子を入射する「蓄積モード」と、常時入射によってリング電流値を一定に保つ「トップアップモード」の2つがある。運転方法はPFの電力事情によるので、ユーザーが選ぶことはできない。

不確かさの値が格段に良くなったのは2009年からトップアップ運転が始まったから。早稲田氏は「トップアップのときは、データが非常に安定していて心穏やかでした」と話す。

蓄積モードでは入射によって一時的に電流値が上がり、上流のSi(上図の①)の熱膨張が測定に影響した。試行錯誤によって、上流でビームを絞るという対処法を見つけ、測定を続行できた。

格子間隔のマッピング測定を行ったところ、同位体濃縮の効果は顕著で、28Si結晶の均一性が高いことが確かめられた。格子間隔の相対変位は10-9のオーダーで、インゴット中央の試料片は格子定数の測定に十分適していることが示された。

困難な状況にもめげず実験を継続した3人の会話からは、精密測定へのこだわりが感じられた。早稲田氏は、この後も各国と連携して実験を続けるつもりだ。

関連記事:

ビームライン情報:PF BL-3C X線光学素子評価ステーション/白色磁気回折ステーション