自然科学研究機構 分子科学研究所の廣部 大地 助教、茨城大学大学院の佐藤 正寛 准教授、KEK 物質構造科学研究所の萩原 雅人 特別助教、東京大学大学院総合文化研究科の塩見 雄毅 准教授、東京大学 物性研究所の益田 隆嗣 准教授、東京大学大学院の齊藤 英治 教授は、スピン流による熱電効果を活用し、輸送測定でスピンネマティック磁性体に特有のマグノン分子の兆候を検出することに初めて成功しました。

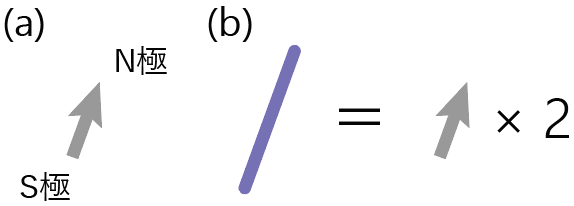

スピンネマティック磁性体(図1)はスピン液晶とも呼ばれ、近年盛んに研究され始めた新しい磁性体です。液晶は棒状の分子から構成されており、それら分子の棒が平行にそろった状態をネマティック状態と呼びます。これがスピンネマティックという言葉の由来です。一方、マグノンとは、磁性絶縁体中の最も代表的な磁気的粒子で、スピン流のキャリアとして働くことが明らかになっています。低温かつ強磁場の磁性絶縁体LiCuVO4においては、2個のマグノンが結合した「マグノン分子」が出現することが報告されていて、このマグノン分子の出現は、スピンネマティック磁性体に特有の性質とされています。

物構研 中性子科学研究系の萩原 雅人 特別助教は、東京大学 物性研究所の益田研究室に所属時、この研究に用いられた磁石版の液晶ともいうべきスピンネマティックの性質を持つ磁性絶縁体LiCuVO4を作成しました。

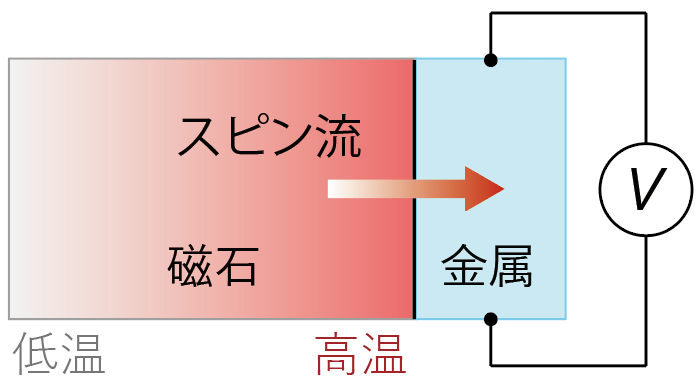

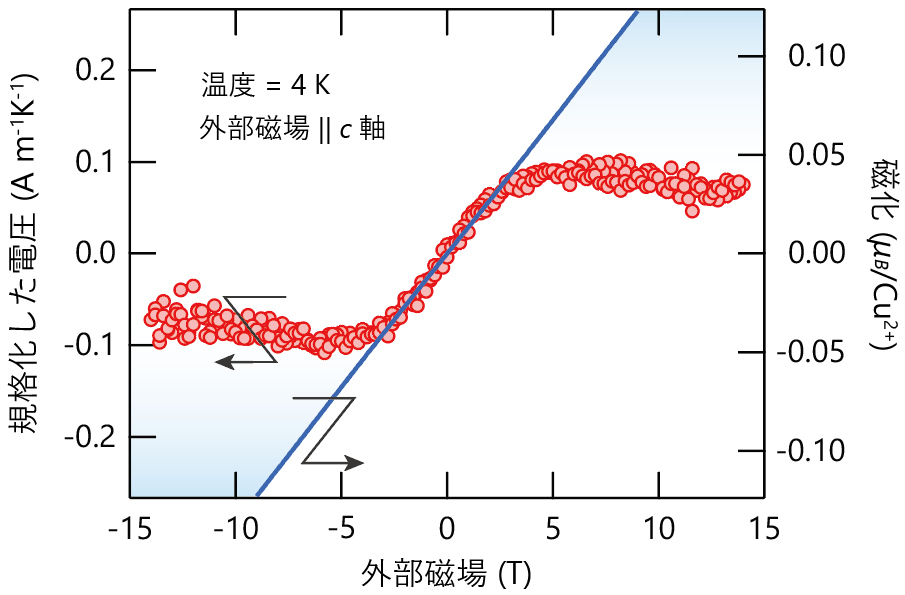

今回研究グループは、LiCuVO4と白金を接合させ、LiCuVO4からPtへの注入スピン流を電圧信号として検出しました。磁場をゼロから大きくしてゆくと測定電圧も徐々に増大するものの、磁場をさらに大きくすると測定電圧が減少することを見出しました(図3)。これはLiCuVO4からPtへの注入スピン流量が高磁場で減少していることを示しています。

本研究の成果は、未解明な部分が多いスピンネマティック磁性体の輸送特性を明らかにした初めての実験であるとともに、スピントロニクスの方法論が、応用面ばかりでなく、磁性を中心とする物性の基礎研究においても顕著な力を発揮することを示しています。この成果は、9月12日、米国の学術誌 Physical Review Letters に掲載されました。

詳しくは… 茨城大学のプレスリリース:「スピントロニクスの方法を活用しスピン液晶状態の特徴を初めて解明 スピントロニクスと量子磁性の融合領域の創生に道」(2019.9.13)

関連ページ: