2月11日、未来をつくる杉並サイエンスラボ IMAGINUS(イマジナス)にて、特別ワークショップ「チョコレイト・サイエンス」を開催しました。このワークショップは物質構造科学研究所(物構研)放射光実験施設(フォトンファクトリー)の研究成果を元に企画されたものです。

2014年から各地で開催していますが、杉並区での開催は初めてです。今回は同じ内容を午前と午後の2回行いましたが、家族や受験が終わったばかりの高校3年生の友だち同士など、グループでの参加が多く、にぎやかなワークショップとなりました。

講師は、物構研 フォトンファクトリーの宇佐美 徳子(うさみ のりこ)特別教授です。

最初に、講師からチョコレートの美味しさとは何か、チョコレートの原材料や美味しさにつながる食感について解説がありました。この実験では、同じ材料のチョコレートから2種類のチョコレートを作り分けます。チョコレートを湯せんで融かして型に流し込むだけの「単純冷却」と、温度計を用いて温度管理をしながら融かし固める「テンパリング」です。実験手順の説明の後、早速チョコレートを湯せんし始めると、教室は甘い香りでいっぱいになりました。

テンパリングでは、ほんの2~3 ℃でも温度を上げすぎるとやり直しになってしまうので、皆、温度計とにらめっこを続けます。テンパリングで温度を上げ下げしている最中にも、チョコレートの中で起きている見えない変化が手ごたえで感じられます。

チョコレートを冷蔵庫で冷やしている間に、講師から、チョコレートは結晶であり、その結晶の形は何種類もあることや、温度管理によって結晶の作り分けができるしくみの解説がありました。そして、フォトンファクトリーでは加速器が生み出す放射光を使って、結晶の形を調べる実験をしていることを紹介しました。

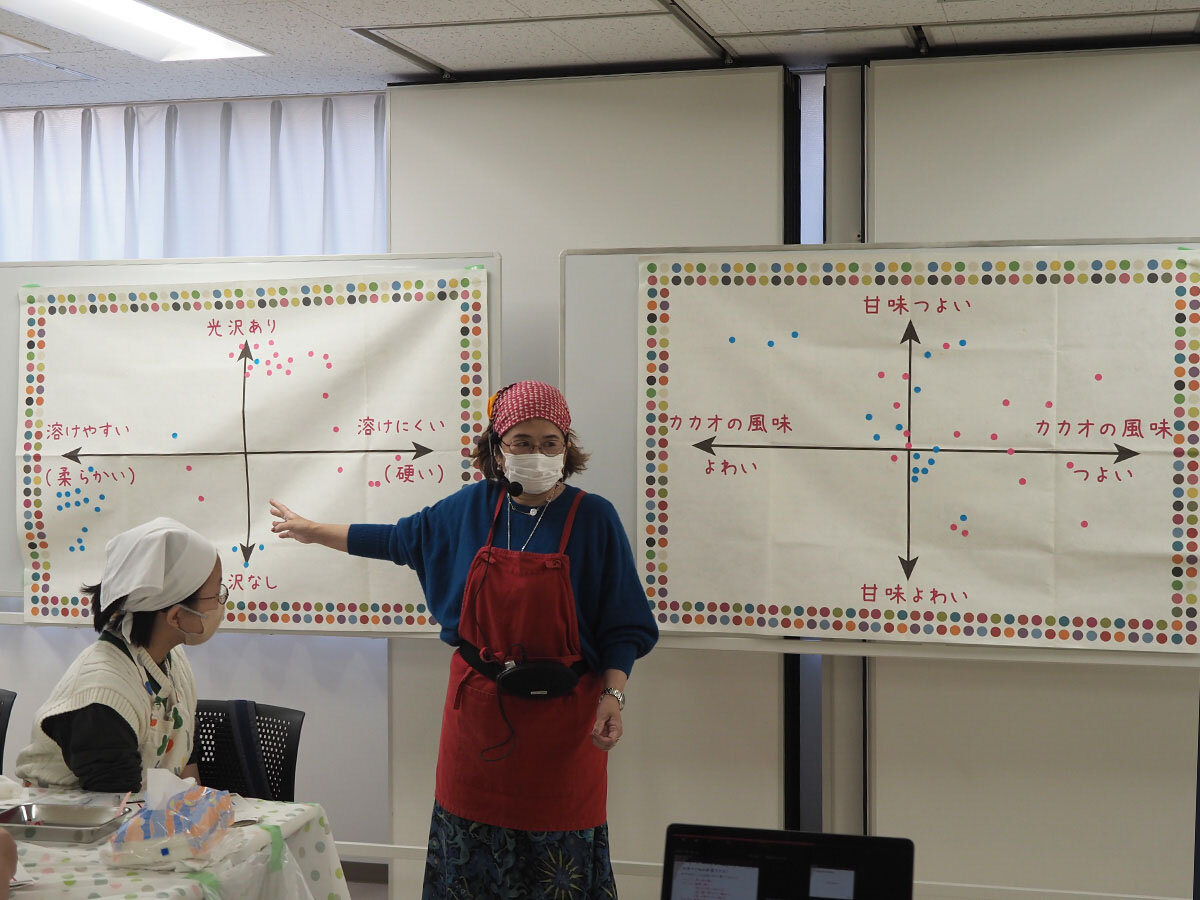

試食タイムでは、まず2種類のチョコレートを見比べて、触って、型から外したり、割ったりした後、食べて、香り、味、食感の違いを観察しました。どのグループも作り分けに成功し、出来上がりの全く違うチョコレートに、驚きの声が上がりました。まとめの時間には、それぞれが観察した結果を共通のチャート図にシールを貼って共有しました。全員が2種類のチョコレートの違いを実感することができたようです。

終了してからも、結晶の安定性と分子間力の関係や、放射光やX線の測定についてなど、講師に専門的な質問をする参加者もいました。

参加者からは「こんなに違いのあるチョコレートを作り分けることができて驚き」「家でも作ってみてプレゼントしたい」という感想が聞かれました。

ところで、プレゼントする時にはちょっと注意です。こちらの動画「10日後のチョコレイト」もあわせてご覧ください。