総合研究大学院大学(現 日本原子力研究開発機構J-PARCセンター)の宇津木茂樹博士、KEK物質構造科学研究所の山田悟史准教授らのグループは、燃料電池の製造プロセスにおいて性能を左右するホットプレスの工程に着目し、モデル材料を用いて複数の量子ビームを組み合わせた実験を行いました。実験は、フォトンファクトリー(PF)BL-15A2で斜入射X線小角散乱実験を、大強度陽子加速器施設(J-PARC)BL16 SOFIAで中性子反射率実験を、産業技術総合研究所で陽電子対消滅実験を行い、燃料電池の触媒であるプラチナを被覆する高分子Nafion®のナノ構造が加熱時間によってどのように変化するかを観測しました。その結果、20分程度と極めて限定的な加熱時間において高分子が急激に構造緩和する「過渡状態」が現れること、そしてこの過渡状態では特異的にガス透過性が向上していることを示すことに成功しました。この「20分」という絶妙な加熱時間は、実際に燃料電池の製造工程で採用されているプロセスの加熱時間と良く一致しており、触媒表面に効率よく酸素を供給するにあたって、今回発見した過渡状態が適した条件であることを示しています。この成果は9月20日にアメリカ化学会が発行する学術誌Langmuirにオンライン掲載されました。

現在、カーボンニュートラル社会に向けた様々な取り組みが進められています。例えば、電気自動車(EV)は走行時にCO2を排出しないというメリットがありますが、電気を生成する時にCO2を排出するという点で課題が残されています。一方、燃料電池車(FCV)は「燃料電池」と呼ばれる外部から供給された水素と酸素から電気を生成する、通常のイメージとは少し異なる電池を利用した自動車です。FCVもEVと同様、走行時にはCO2を排出しませんが、現状は水素も化石燃料から作られることが多いためEVと同様の課題が残されています。ただし、水素は電力網に載せづらい太陽光や風力など再生可能エネルギーを用いて「蓄電」することができ、この水素を用いればCO2排出量をゼロにする「真のカーボンニュートラル」を実現できる可能性を秘めています。そのためにはまずFCVが普及する必要があり、燃料電池の更なる性能向上が課題の一つとなっています。

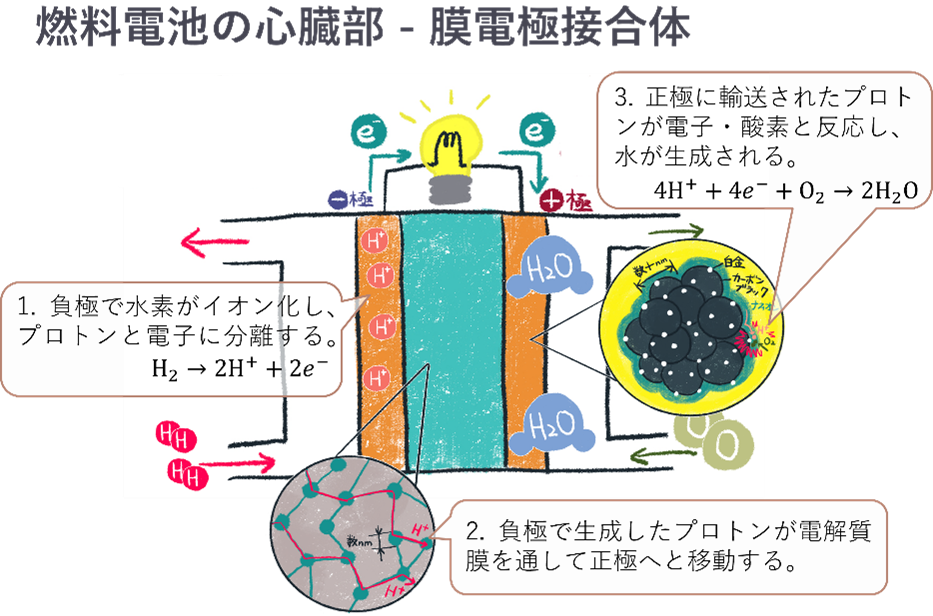

図1:燃料電池の心臓部である膜電極接合体の模式図

図1に燃料電池の心臓部にあたる「膜電極接合体」を模式的に示します。燃料として供給された水素は負極で水素イオン(プロトン)と電子に分離します。電子は電池の負極から取り出され、自動車の場合はモーターを動かすのに使われます。一方、プロトンは「電解質膜」と呼ばれる高分子(プラスチックやゴムと同じような紐状の分子)でできた膜を通って電池の内部を正極から負極に移動します。正極は化学反応の触媒となる白金を付着させたカーボンブラック(炭素でできたススのような微粒子)を電解質膜で固めたフィルムでできており、モーターを通って出てきた電子、電解質膜を介して輸送されたプロトンと酸素が白金表面で出会うことによって水が生成されます。この化学反応が燃料電池で発生する電気エネルギーの源で、この反応量が多ければ多いほど電池の出力が高くなる、という仕組みになっています。そのためにはプロトンの流れ、そして酸素の供給を絶やさないことが重要で、電解質膜の性能向上がこれを改善するための鍵の一つとなります。

最も典型的な電解質膜の材料はNafion®というデュポン社が開発した高分子で、アポロ計画で用いた燃料電池のために作られたという長い歴史がありますが、その高いプロトン伝導性、安定性、信頼性から未だに広く用いられています。そして、その高い性能の起源を調べることにより性能向上の指針となる知見を得るべく基礎的な研究も継続して行われており、Nafionは大気中の水を取り込んで内部にnm(百万分の1mm)スケールの水クラスターを形成すること、この水クラスターはネットワークを形成し、そこをプロトンが流れることで高い伝導性を示すことなどが分かってきました。しかし、Nafionは作成プロセスなど様々な要因によって性能が変化するなど振る舞いが非常に複雑で、アポロ計画が終了してから50年以上経過した今でも多くの謎が残されています。このような背景に対して、本研究は「実際に燃料電池が作られるプロセス」に着目して課題を抽出し、それを複数の量子ビームで多面的に評価することで解決することを試みました。

「デカールプロセス」は膜電極接合体の最も典型的な作成法で、正極・負極・そして電解質膜を別々に作成し、これらを重ねた状態で120-140℃の高温で10-20分程度ホットプレスすることによって一体化させる、という方法です。この時の温度・時間の条件はおそらく経験的に得られた条件で、なぜ良い性能が出るのかは分かっていませんでしたが、最近、140℃-10分ホットプレスした膜電極接合体は他の温度よりも良い性能が出ること、そしてそれが白金表面により多くの酸素が供給されることに起因していることが先行研究で明らかになりました。これまでの基礎研究では、Nafionの高いプロトン伝導性に注目されることが多かったのですが、この先行研究の結果は酸素ガスの透過能も重要であるということを示唆しています。また、一般的に基礎研究において温度変化をさせる場合はきちんと長時間待って変化が「落ち着いた」状態(再安定状態)を評価することが多く、Nafionの場合は一晩中温度をかけてから実験を行う、という研究しかありませんでした。

そこで本研究では、シリコン基板の上に白金の薄膜を成膜し、その上に更にNafionの薄膜を塗布することで白金を覆っているNafionを再現し、そのナノ構造を複数の量子ビームで多面的に評価する実験を行いました。このモデルは、実際の正極では白金表面が数~十数nm程度のNafionで被覆されているという観測結果に基づいており、同様のモデルが先行研究でも広く用いられています。ただし、先行研究では実際のプロセスとは異なり長時間加熱した試料(もしくは全く加熱しない試料)を用いていたため、本研究では10-20分程度の短い時間だけ140℃に加熱した試料を準備し、それを長時間加熱したもの、もしくは加熱していないものと比較することで、デカールプロセスのような短時間のみの加熱がナノ構造に与える影響を、特にガス透過性との関係を念頭に置いて評価しました。実験結果の概要を図2に示します。

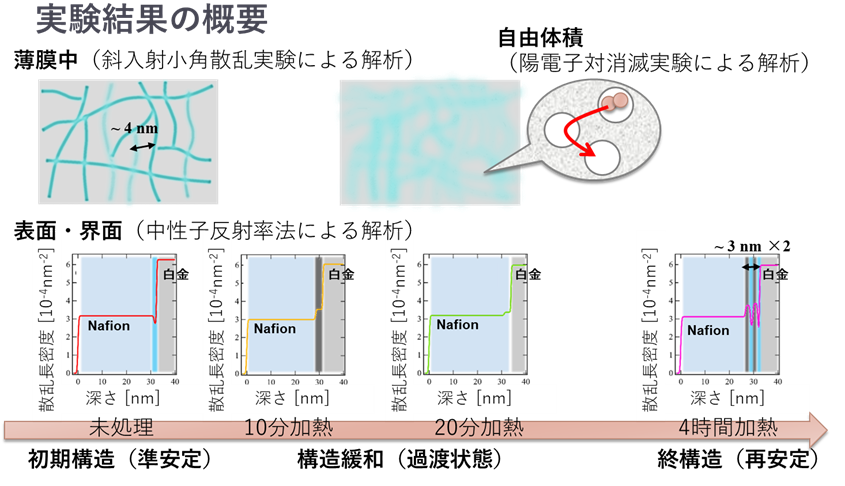

図2: 本研究結果の概要

まず、薄膜中における水のネットワーク構造を確認するために斜入射小角散乱実験(GI-SAXS)を行いました。この測定はフォトンファクトリーの強力な放射光X線を、薄膜を塗布した基板に対してすれすれの角度で照射し、そこから散乱したX線の干渉(分子の配列に起因したモアレ模様)を解析することにより、nmスケールで水のネットワーク構造がどのように分布しているかを評価することができます。そしてその結果、加熱前は等方的だった水のネットワーク構造が、20分加熱すると急激に崩れ、更に数時間かけて基板に対して平行方向に配列することがわかりました。このようなネットワーク構造の時間変化を観測したのは本研究が初めてです。次に、中性子反射率実験(NR)により水の分布を観測しました。この測定は大強度陽子加速器施設(J-PARC)の強力な中性子線を、GI-SAXSと同様、基板に対してすれすれに入射し、薄膜の表面と裏面で反射した中性子の干渉を解析する事により、nmスケールでNafionの薄膜中に水がどのように深さ分布しているのかを評価することができます。その結果、加熱前は白金との界面に水が特異的に分布していたのに対し、10分の加熱では逆に界面にNafionが濃縮し、20分ではほぼ一様な水の分布に、そして4時間では水が多い層と少ない層が交互に4層配列することがわかりました。この4層配列することは先行研究でも報告があり、これまでの知見と矛盾していませんが、新たな知見として20分加熱したNafion「だけ」が他の試料よりも含水量が少ないことが分かりました。これはGI-SAXSで示された水のネットワーク構造の消失により、水を保持できなくなったことを示唆しています。そして最後に陽電子対消滅実験(PAS)を用いてNafion中の空隙を観測しました。この測定は産業技術総合研究所の陽電子加速器で発生した低速陽電子ビームを薄膜試料に入射し、陽電子がNafion中で電子と衝突して消滅するまでの時間を評価します。この際、Nafion中に空隙があると電子との衝突頻度が減少するので陽電子の寿命が延びるため、逆に寿命から空隙のサイズを見積もることができる、という測定手法です。そしてその結果、20分程度加熱した試料では空隙サイズが特異的に増加しており、それによって加熱無しの試料の3倍、長時間加熱した試料の10倍程度酸素透過性が向上していることを示唆する結果が得られました。これらの結果をまとめると、以下のようになります。

これらは今までの基礎研究で見落とされていた「短時間加熱」「ガス透過性」に関する示唆に富んだ知見であり、性能向上に繋がるヒントが隠されていると期待できます。また、この知見は放射光X線、中性子線、陽電子線という複数の量子ビームを用いた多角的な評価によって初めて明らかになったと言えます。物質構造科学研究所では量子ビーム連携研究センター、新領域開拓室という組織横断的な部署を設置し、マルチビーム利用を推進しており、本研究はその一環として行われました。今後も物質構造科学研究所が持つ放射光・中性子・ミュオン・陽電子を生かした研究を推進していきますので、ご期待下さい。

S. Uzuki, M. Yamada, R. Kumai, K. Michishio, K. Yamaoka, Y. Fujii, R. Maruyama, and N. L. Yamada, "Effect of Short-Term Thermal Annealing on the Nanostructure of Nafion Thin Films on Platinum Substrates, Langmuir, 出版中. (DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.5c02893).