北村 源次郎:野趣あふれる美猫。上田城で母と運命の出会いを果たし、北村家の猫となったことから、真田信繁の幼名をとって源次郎と名付けられた。

母上:源次郎の母。文系だが、素粒子とスピンに興味がある。昆虫・植物が大好きで、KEK構内で撮った珍しい虫の写真を持ち歩く。

プロフィールはKEKのひと「山を旅して世界を知った 北村節子さん」に詳しい。

拙者は北村家の源次郎と申す。と言っても、猫である。

拙者は北村家の源次郎と申す。と言っても、猫である。

今回の教科書

(著者:朝永 振一郎 1974年初版発行)

「スピンはめぐる【新版】成熟期の量子力学」

2008年6月 みすず書房

素粒子のスピンって、よく「コマのように」という説明を読むんですけど、そんなの見えるわけないですよね?

素粒子のスピンって、よく「コマのように」という説明を読むんですけど、そんなの見えるわけないですよね?

確かに、見えませんね。

確かに、見えませんね。

じゃあ、どうして「スピン」という言葉が出てきたの?

じゃあ、どうして「スピン」という言葉が出てきたの?

運動そのものは見ることができなくても、関連する現象を見て「こんな現象を説明できる動きとは何か」と、推理することはできますよね。

運動そのものは見ることができなくても、関連する現象を見て「こんな現象を説明できる動きとは何か」と、推理することはできますよね。

へぇ、物理の世界にも推理があるのね~。未知の世界で起こっていることに理由をつけていったということかな。

へぇ、物理の世界にも推理があるのね~。未知の世界で起こっていることに理由をつけていったということかな。

そうそう。「スピンはめぐる」の「電子スピン」のところ(初めの3話)を読むと、昔の偉い先生たちが右往左往しながら解釈していく様子を追体験できますよ。

そうそう。「スピンはめぐる」の「電子スピン」のところ(初めの3話)を読むと、昔の偉い先生たちが右往左往しながら解釈していく様子を追体験できますよ。 じゃあ、そのきっかけになった現象ってなんだったの?

じゃあ、そのきっかけになった現象ってなんだったの?

原子の発光スペクトルが連続でなかったこと。

原子の発光スペクトルが連続でなかったこと。

おや、また私には耳新しいお話。原子の発光スペクトルってなんでしょう?

おや、また私には耳新しいお話。原子の発光スペクトルってなんでしょう?

太陽光をプリズムに当てると虹の色が現れます。七色っていうけど、色の境目が分かりにくいですよね。それは、連続的に変化しているからなんです。

太陽光をプリズムに当てると虹の色が現れます。七色っていうけど、色の境目が分かりにくいですよね。それは、連続的に変化しているからなんです。 あら、ほんとだ。色がとびとびに見える!

あら、ほんとだ。色がとびとびに見える!

かつての物理学者たちは、水素などのガス中で放電した場合にもそんな線スペクトルが出現することに気づいたんです。水素原子の発光です。

かつての物理学者たちは、水素などのガス中で放電した場合にもそんな線スペクトルが出現することに気づいたんです。水素原子の発光です。 「公転だけでは説明できない」ってどういうこと?

「公転だけでは説明できない」ってどういうこと?

電子は原子核の周りを回っている。これは公転と言えますよね。

電子は原子核の周りを回っている。これは公転と言えますよね。 ちょうど、太陽と地球や火星の関係ね。

ちょうど、太陽と地球や火星の関係ね。

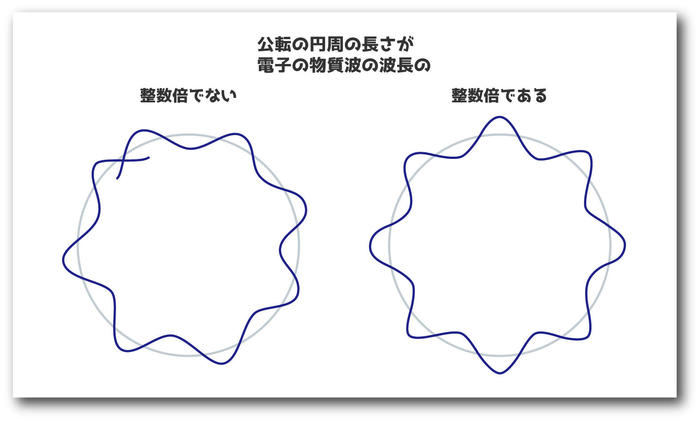

そう。しかし、ここからは「量子力学」という新しい力学の出番です。

そう。しかし、ここからは「量子力学」という新しい力学の出番です。

よく分からないけど、「整数倍」ってことは、デジタルってこと?

よく分からないけど、「整数倍」ってことは、デジタルってこと?

そのとおり!公転の軌道の半径もデジタルに変化するんです。

惑星なら公転を続けながらじわじわと軌道が変わるものだけど、電子の場合は隣の軌道に移るときは、一気に飛び移る。

そのとおり!公転の軌道の半径もデジタルに変化するんです。

惑星なら公転を続けながらじわじわと軌道が変わるものだけど、電子の場合は隣の軌道に移るときは、一気に飛び移る。

電子は、軌道から軌道にジャンプしてるんだ。

電子は、軌道から軌道にジャンプしてるんだ。

例えば、原子核から遠い軌道から、より近い軌道に移るとしたら、励起状態から基底状態に近づくから、エネルギーが余ってしまう。

例えば、原子核から遠い軌道から、より近い軌道に移るとしたら、励起状態から基底状態に近づくから、エネルギーが余ってしまう。 電子は光りながら飛び降りるのか~。じゃあ、公転でとびとびの色は解決したようなものね。

電子は光りながら飛び降りるのか~。じゃあ、公転でとびとびの色は解決したようなものね。 水素原子のような単純な原子では線スペクトルの波長も正確に計算できるようになって、解決したと思ったんだけど、

詳しく観測できるようになって、それぞれの線スペクトルを拡大してみると…さらに数本の線に分裂していることがわかったのです。

水素原子のような単純な原子では線スペクトルの波長も正確に計算できるようになって、解決したと思ったんだけど、

詳しく観測できるようになって、それぞれの線スペクトルを拡大してみると…さらに数本の線に分裂していることがわかったのです。

謎が解けたと思ったら、中からまた同じような謎が出てきた。

謎が解けたと思ったら、中からまた同じような謎が出てきた。

こんどは電子のデジタル「公転」を理由にできないから、デジタル「自転」を思いついた。それを「スピン」と呼んだのが始まりのようです。

こんどは電子のデジタル「公転」を理由にできないから、デジタル「自転」を思いついた。それを「スピン」と呼んだのが始まりのようです。

なるほど、そういう現象面から「スピンしていると見なす」というひとつのいわば「現象解読」があったのね!(小さくガッテン)

なるほど、そういう現象面から「スピンしていると見なす」というひとつのいわば「現象解読」があったのね!(小さくガッテン)

ふ~ん。スピンって考えにたどり着くまで大変だったんだな、ってことは分かった。今回はスピンをめぐる歴史のお話だったニャ。

ふ~ん。スピンって考えにたどり着くまで大変だったんだな、ってことは分かった。今回はスピンをめぐる歴史のお話だったニャ。

母上も小さいけどガッテンしてるし、疑問も次々と湧いてきて、ますますスピンに興味を持ったみたい。

小嶋さんには褒美を遣わさニャ。ネズミ最近採ってないけど、喜んでくれるかなァ。

それにしても、この本、難しいニャ~。眠くなる~。狩りの前にひと眠り…(= ᵕ . ᵕ =)zzz

参考ページ:物構研 スィソペディア 水素百科事典

宣伝ページ: KEK一般公開2018 物構研特設サイト

9/2(日)フォトンファクトリーに来ると、「虹をつかまえるシート」を作ることができます。もちろんおみやげにできますよ。