放射光実験施設(フォトンファクトリー、PF)の「開発研究多機能ビームラインBL-11A,-11B」が完成し、秋の運転から利用を開始しました。このビームラインは、放射光技術の開発研究(R&D)と人材育成を目的としており、軟X線と硬X線の二つのビームを同時に試料に照射する「量子マルチビーム実験」をはじめ、放射光科学の新しい展開が可能なビームラインとして建設されました。建設費の一部には「フォトンファクトリー先端化寄附金」が活用されています。

11月8日(土)寄附者や関係者55人を招き、完成報告会を開催しました。

はじめに、五十嵐 教之(いがらし のりゆき)施設長が、大勢の方々の寄附や支援によりビームラインが無事完成したことへのお礼と、これから多くのユーザーに広く利用してもらいさまざまな成果が出せるよう期待を込めてあいさつを述べました。

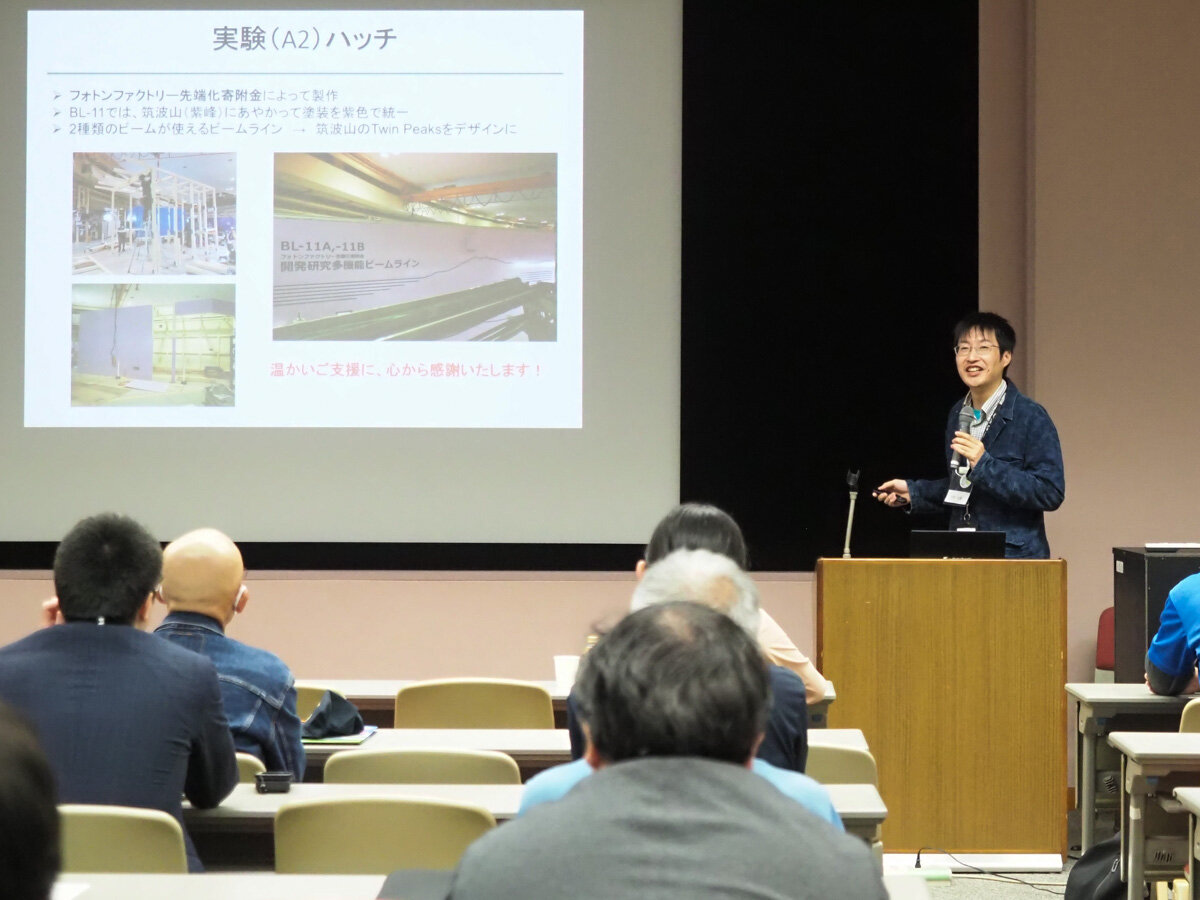

講演の部では、若手の研究者3人が登壇しました。

第一講演では、建設を中心となって進めてきた若林 大佑(わかばやし だいすけ)助教(放射光実験施設)が「BL-11建設報告」を行いました。「何でもできる」「失敗しても良い」ビームラインが欲しいという要望に端を発した5年前からの建設作業の歩みを、数々の写真を交えて話しました。

第二講演は、「2ビームを用いた放射線誘起反応解析―化学・生物学への展開―」と題し、小畑 結衣(おばた ゆい)助教(茨城大学)が講演しました。「量子マルチビーム実験」では二つのビームの同時利用により、X線によって誘起した物質の変化をX線によってリアルタイムで観察するという新しいアプローチが可能になることを、がん治療や医学応用などの具体的な例をあげて解説し、放射線化学と生物学をつなぐ新しい研究基礎として発展させていきたいと述べました。

第三講演では、城戸 大貴(きど だいき)助教(放射光科学第二研究系)が、「2ビームで見る触媒反応のメカニズム」のタイトルで話しました。触媒とは何かにはじまり、良い触媒を作る研究について自動車や家電などの身の回りの具体例を挙げながら易しく解説し、2つのビームを使って研究したいことや、先駆的な触媒研究でノーベル化学賞を狙えるといった未来の話に、会場も大いに盛り上がりました。

最後に、横谷 明徳(よこや あきなり)量子生命拠点特別コーディネーター(量子科学技術研究開発機構)が、「自分が大学院生の時に使ったBL-11がフェーズ2として新たにスタートし、若い皆さんはぜひここで積極的に新しいチャレンジをしてほしい」と、閉会のあいさつをしました。

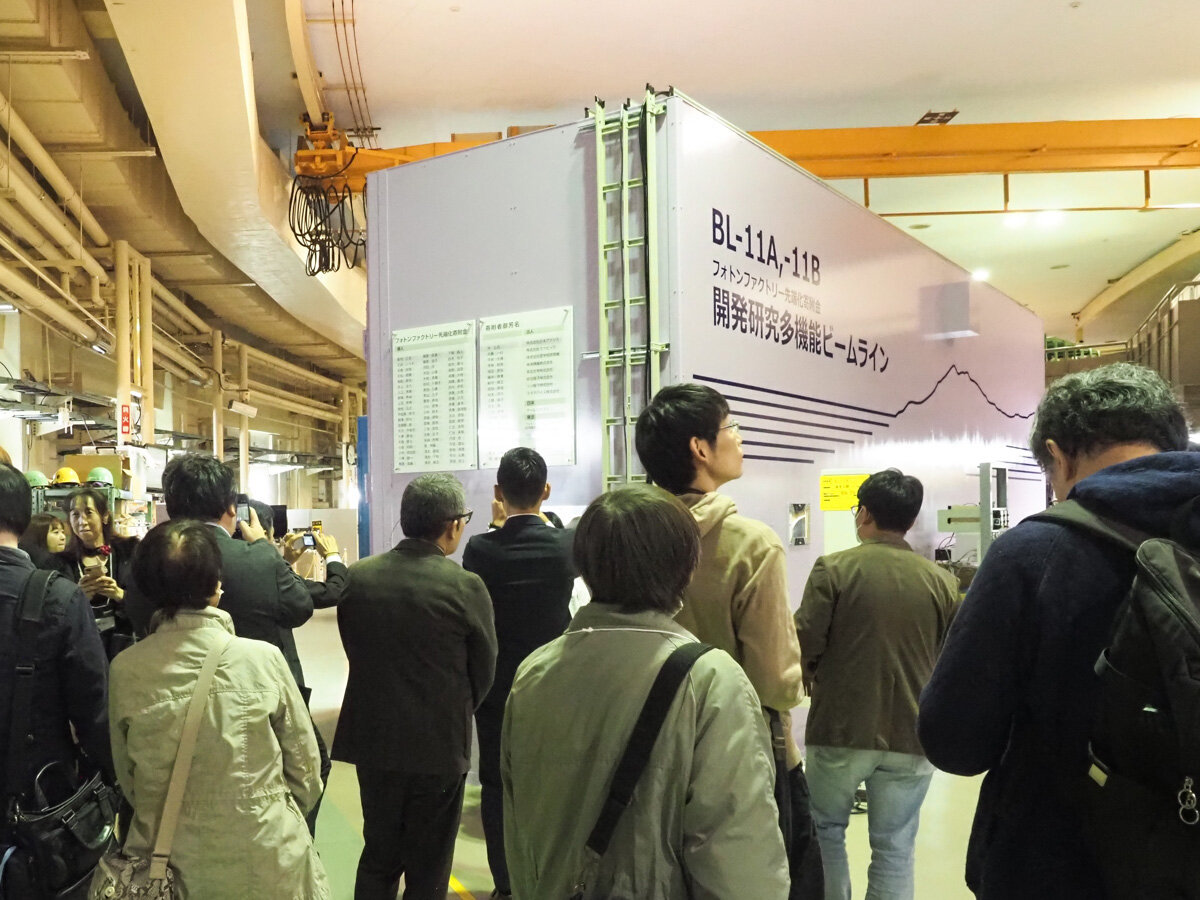

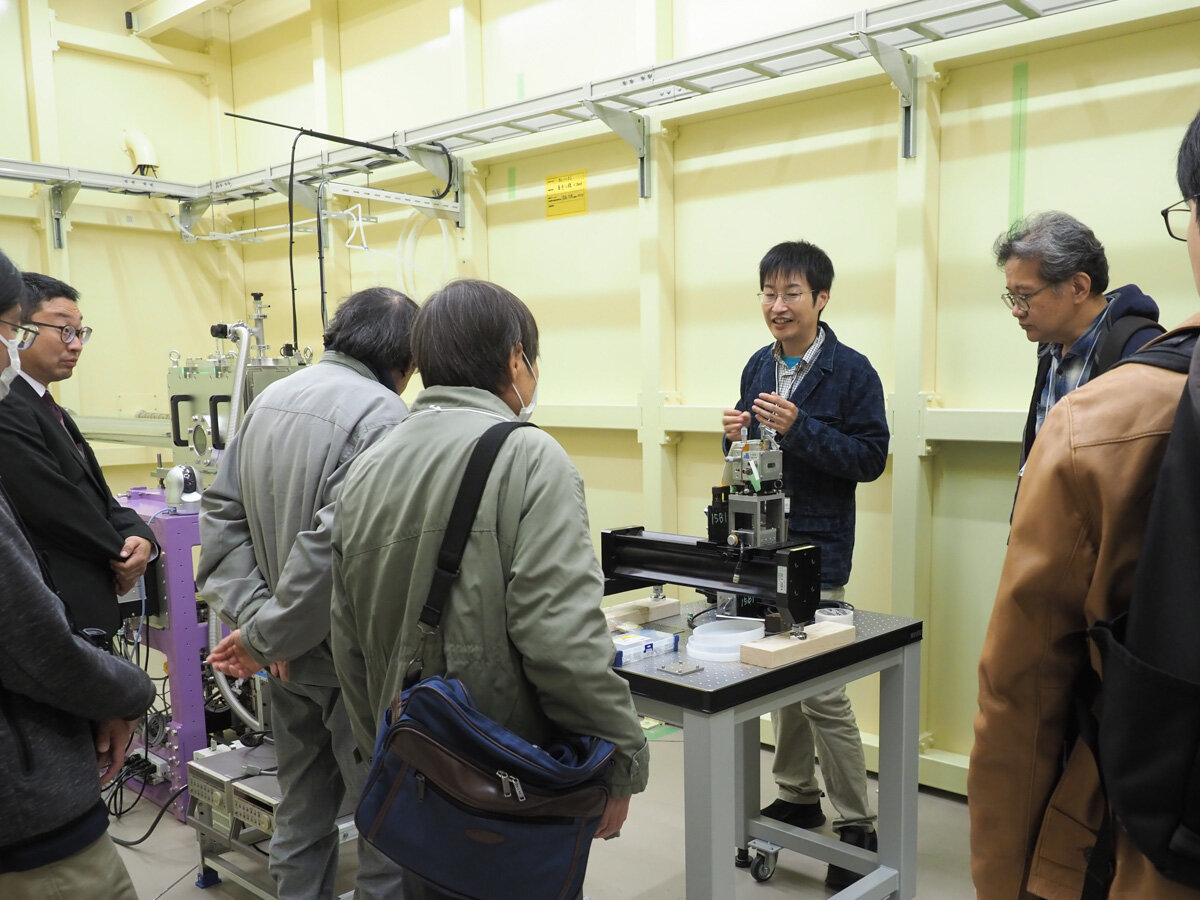

報告会の後にはPF見学ツアーを行いました。参加者は、五十嵐施設長やスタッフの案内で、PFと新しいビームラインを見学しました。BL-11では、建設を担当したスタッフから直接ビームラインの説明を受け、寄附をいただいた方のご芳名(匿名希望の方を除く)を刻んだ銘板が設置された実験ハッチの前では写真を撮影する参加者も多く見られました。

ビームライン完成の喜びを参加者全員で共有することができた報告会となりました。