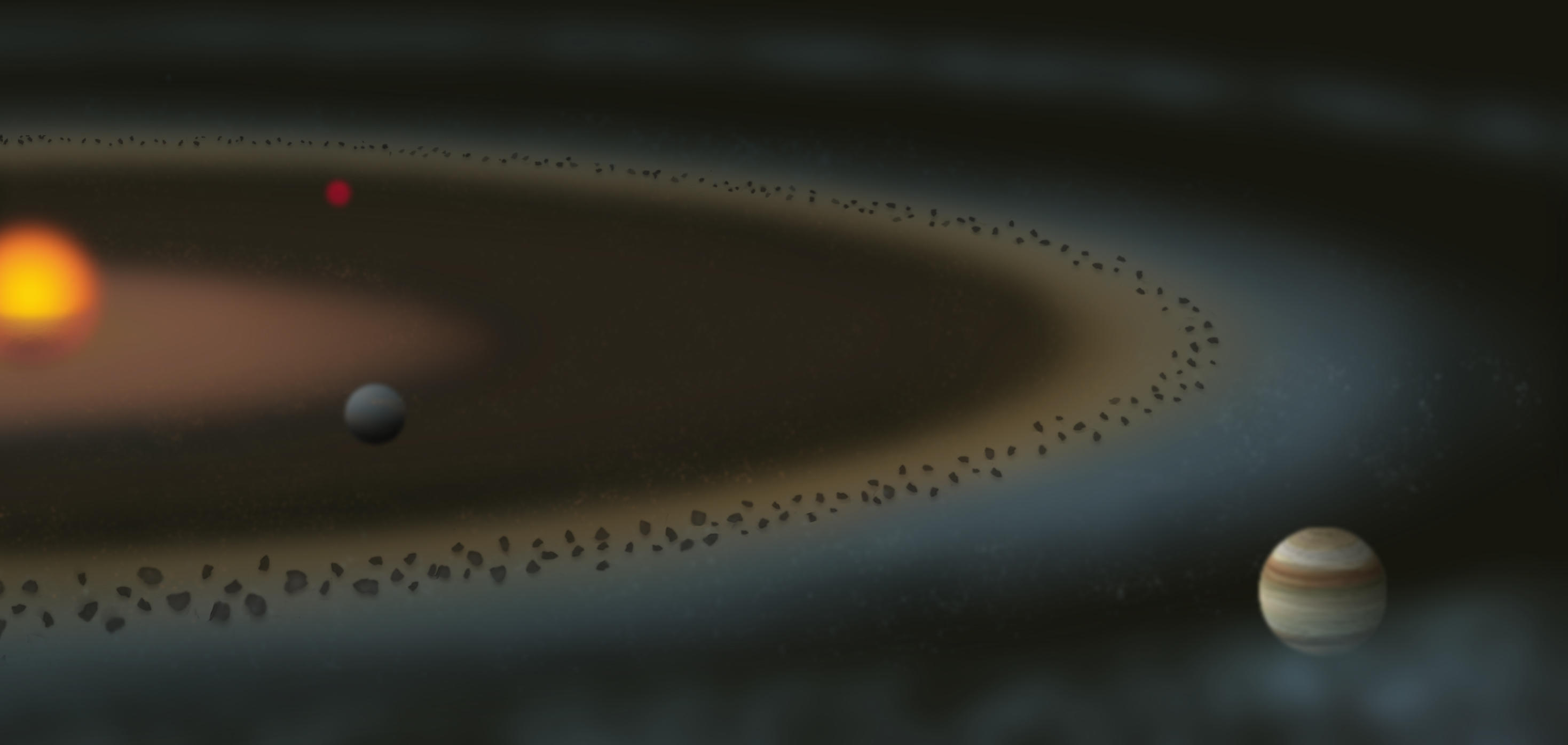

私たちの住む地球がある太陽系は、初めガスと塵(チリ)からなる円盤だった。その円盤には雪線(せっせん:snow line)という概念があった。太陽から受け取る熱量は太陽から遠ざかるほど減少する。雪線とは水が氷になるかどうかが決まる太陽からの距離のことで、立体的には球面ということになる。圧力が低い宇宙空間において、水は液体ではいられず、雪線の外側では氷で、内側ではガスだった。

雪線の外側でできた天体は塵と氷の集まり、内側でできた天体は塵の集まりだ。地球は雪線の内側でできたと考えられていて、初めから水がないはず。なのに今の地球には水があり、海がある。なぜだろう。

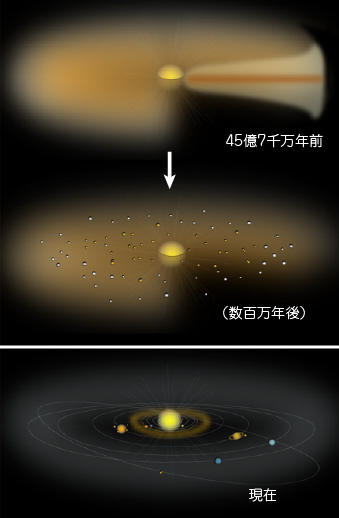

およそ45億7千万年前、ガスと塵の渦ができて円盤状になり、中心に原始太陽ができたという。これが原始太陽系星雲だ。生まれたての太陽のまわりには、細かい塵が集まって小さな天体がたくさんできた。大きな天体ほどその重力で他の天体に影響を及ぼし、互いに衝突し、砕けてしまうものもあれば、より大きくなるものも出てくる。

天体が衝突し合体するときには、熱が発生する。大きな天体同士の衝突ほど大きなエネルギーが発生し高温になる。また、太陽系初期の天体内には、今よりも多くの放射性元素*が含まれていて、それらの元素が放射性崩壊することで熱を発生した。一般的に岩石の融点は1200〜1500℃だが、惑星のような大きな天体ができるときの温度はそれ以上と考えられている。つまり、惑星はできたときに全てどろどろに融けていた。このマグマオーシャンの中で、化学的に鉄と結びつきやすい親鉄元素は核へ、岩石と結びつきやすい親石元素はマントルや地殻へと分かれていった(分化)。

仮に惑星になる前の小天体に有機物や水があったとしても、そのような温度では有機物は炭化し、水は蒸発してしまう。また、衝突前の小天体にあった塵の個々の情報(元素組成、同位体組成*など)は融けることで平均化するので、たとえば今の地球を調べても地球の起源が分かるような情報は得られない。しかし、惑星にならずに生き残った、つまり融けていない小惑星や彗星には元の情報が残っている。

*放射性元素:自発的に放射線を出す性質を持つ元素。放射線を出しながら別の元素に変化することを放射性崩壊という。放射線のエネルギーが周囲を加熱する。

*同位体組成:同じ元素でも、中性子の数が異なるため質量が異なる原子を互いに同位体という。化学変化が起きると元素組成は変わるが、同位体組成は変わりにくく、物質に特有の指標となる。

地球に落ちた隕石や、塵(宇宙塵:うちゅうじん)にも古い天体の情報が含まれていて、その隕石がどんな小惑星からきたのかという研究が進んでいる。一度も融けていない隕石のことを始原的な隕石という。岩石質でコンドライトと呼ばれる。中でも炭素や揮発性の成分を多く含むものは炭素質球粒隕石、金属を多く含むものは普通球粒隕石と分類される。隕石に対応する小惑星はそれぞれC型*小惑星、S型*小惑星と呼ばれる。小惑星が太陽光を反射するようすを地球から望遠鏡で捉え、横軸に波長を縦軸に強度を描いたグラフにすることで、その形から小惑星の種類を判別するスペクトル解析という手法が使われる。

惑星科学を研究する東北大学 大学院理学研究科 の中村 智樹(なかむら ともき)教授は、長年さまざまな種類の始原的な隕石を研究し、放射光実験施設フォトンファクトリー(PF)などを活用して分析を続けてきた。

*C型:carbonaceous (炭素質の)に由来。C型小惑星は一般に太陽光の反射率が低く、暗く見える。

*S型:stony(石質の)に由来。S型小惑星はC型小惑星よりも明るく見える。

関連ページ:東北大学大学院 理学研究科 地学専攻 初期太陽系進化学研究分野(中村智樹研究室)

もっと積極的に情報を得るために、小惑星探査は有力な方法だ。というよりも、昔から惑星科学者たちは偶然落ちた隕石を探すよりも、いっそ小惑星に採りに行きたいと思っていたのかもしれない。2010年に帰還した宇宙航空研究開発機構(JAXA)の小惑星探査機はやぶさは、その夢をかなえた。

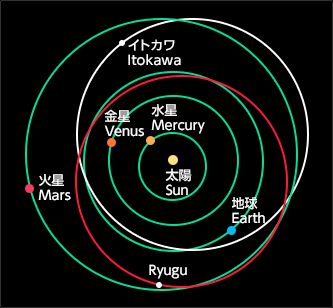

雪線の内側では、水などの揮発性物質はガスになっていた。重力が小さい天体には揮発成分は集まらず、石や砂つぶが集まった天体ができたはずだ。はやぶさが持ち帰った試料の分析により、イトカワは原始太陽系星雲内部で生まれた砂つぶの小惑星(S型小惑星)であることが分かった。現在はラッコのようなかたちをしているが、元は10倍以上大きな天体であったことも中村教授のグループの研究によって判明している。

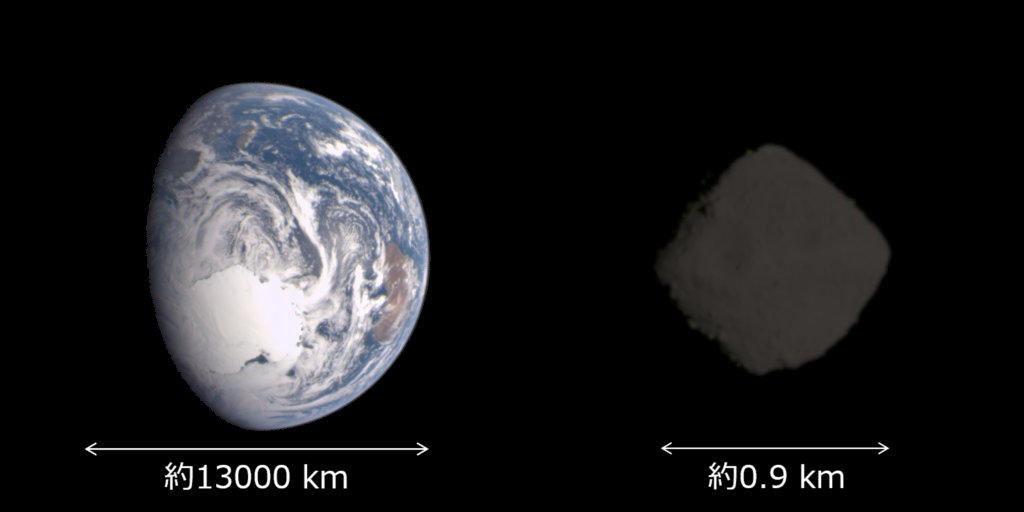

一方、太陽系の雪線の外側には砂と氷の粒が浮かんでいて、砂と氷が集まって水を含んだ天体になった。小惑星リュウグウはできたときには太陽からずっと離れた小惑星帯*の雪線の外にあったと考えられているが、今の軌道は地球のそれとかなり近い。小惑星探査機はやぶさ2は、C型に分類される小惑星のうち探査しやすいリュウグウを目指した。はやぶさ2が近赤外線で観測した結果、含水鉱物や有機物特有のスペクトルが見え、水も有機物も含む天体と考えられている。

*小惑星帯:火星の軌道と木星の軌道の間にある、太陽系の小惑星の大部分が集中する場所。雪線はそのあたりにあった。

小惑星は小さく軽いので、惑星からの重力の影響をより受けやすく、軌道が大きく変化することがある。リュウグウもそんな小惑星のひとつだ。今後地球にぶつかる可能性もある危険な小惑星と言える。

軌道が変わって地球の近くに来た小惑星を近地球小惑星(地球近傍小天体)という。近地球小惑星については世界中でレーダー観測が行われていて、長さ数十m以上の小惑星が地球に近づいてきたら検出できるようになっている。

地球の水が、元から地球にあったものなのか、外部から供給されたものなのか、それはまだはっきり区別がついていない。地球ができたのは雪線の内側の領域で、誕生当初、揮発性物質はほとんどなかったと考えられている。では、地球がどうやって生命の棲む星になったのか。

現在最も多くの科学者に支持されている仮説は、39億年前、無機物しかなかった地球に、リュウグウのような水や有機物を含む小惑星がたくさん降ってきた、というものだ。石がぱらぱら降ってきたと言うレベルではなく、全地球的に数kmスケールの小惑星が多数ぶつかって、水や有機物や他の元素をもたらしたと考えられている。その根拠は、地球の水の水素H*に対する重水素D*の比率、水素同位体比(D/H)だ。化学的性質はほとんど変わらないが、重水素の質量は水素のほぼ2倍。つまり動きが鈍い。雪線の外では、温度が低いところでできた天体ほど重水素が集まりやすかったと考えられている。事実、太陽系の低温領域で誕生した彗星や小惑星のD/Hは太陽系の平均値より高い。一方、太陽に近い領域でできたはずの地球の水のD/Hは比較的高く、冷たい領域でできる小惑星の値と同じ程度。このことから、地球の水は雪線以遠からきた小惑星由来ではないか、という説が有力だ。

*水 素H=(陽子)+(電子)

*重水素D=(陽子)+(中性子)+(電子)

「はやぶさ2は、太陽系誕生や生命起源の謎を解き明かすため、小惑星リュウグウのサンプルリターンを目指した」とはよく聞くフレーズだが、その目的のためにリュウグウからどんな試料を持って帰りたかったのか。

2019年7月、はやぶさ2によるクレーター作成と2度目のタッチダウンのニュース映像をご記憶の方も多いだろう。リュウグウの地表に人工的に穴を掘り、土砂を採取するという、少し荒っぽい採取法を採った理由について、JAXAはやぶさ2プロジェクトの一員である中村教授はこう話す。

小さな天体は重力が小さく、ガスを天体のまわりに繋ぎ止めておくことができない。だから月くらいの大きさ以下の小惑星には大気がなく、太陽から降り注ぐ紫外線を遮るものがない。そのような小惑星の地表にあった有機物は、紫外線によって既に分解されていると考えられる。紫外線は人の皮膚で止まるように、小惑星の表面でも0.1 mm程度しか潜らないので、少し掘れば紫外線の影響をあまり受けていない有機物があるかも知れない。ただ、小惑星の表層は他の小惑星との衝突などにより耕されていて、地下1 mくらいまでは有機物が少ない可能性もある。そこで、地表を深めに掘って採取することになった。リュウグウの表面に銅の塊を衝突させることによって、地表を高温に曝すことなく深さ3 mの人工クレーターを作ることに成功した。土の色が変わったので地下の有機物が露出したと考えられる。

続くタッチダウンでは人工クレーターの底に降りたいところだったが、底には大きな岩があり着陸には危険が伴うことが分かった。そこで、掘った土が積もっている平らなところを探すと、着陸できそうな場所はたった1か所、10 m×3 mの広さしかない。JAXA宇宙科学研究所(宇宙研)の工学チームがシミュレーションと訓練を重ね、この難しい挑戦を見事クリアした。目的の有機物を含んだ試料が採取できたと考えられている。

現在のリュウグウの表面温度は80℃と高いため、できたときにあった表面の水は蒸発したと推定される。水と水を含まない鉱物が反応してできる含水鉱物に入った水は300~500℃の高温にならなければ出てこないので、採取した試料を調べれば水の痕跡は確認できるはずだ。はやぶさ2からのリモート観測により、小惑星はほぼ均一の物質で覆われていることが分かっている。中村教授によれば、JAXAが公開している写真では明るく見えるが、リュウグウは石炭のように真っ黒だという。

はやぶさ2が無事一時帰還し、オーストラリアでサンプル容器が回収されたのが2020年12月だった。その後の半年間、JAXA宇宙研で試料の分類や顕微鏡での撮影が行われ、2021年6月から1年間が、6チームからなる初期分析チームの出番だ。6チームとは、全国から選抜された専門の異なる鉱物・有機物・化学分野の各2チームからなり、それぞれ独立に水の起源解明や化学分析などを行う。中村教授はそのひとつ「石の物質分析チーム」を率いるリーダーである。

はやぶさ2プロジェクトでは回収したリュウグウ試料の中で大きめのmmサイズの粒子を「石」と呼んでいる。石の物質分析チームの目的は、石をさまざまな物質科学的手法で分析し、太陽系の原始天体であるリュウグウが、長い太陽系の歴史の中でどのように生まれ進化したかを解明することだ。

分析手法は多岐に亘る。現時点の科学技術を駆使し、まず量子ビーム*を用いた非破壊分析で構成物質や内部構造を見極めた後、破壊的な分析でくまなく調べる。はやぶさ2が持ち帰った粒は、合理的かつ贅沢な分析コースを辿ると言っていい。

初めに、東北大学で大きな粒子(石)の反射スペクトルなどを測定する。紫外波長域のスペクトルからは有機物の情報、可視〜赤外波長域のスペクトルからは水や鉱物の情報を得ることができる。

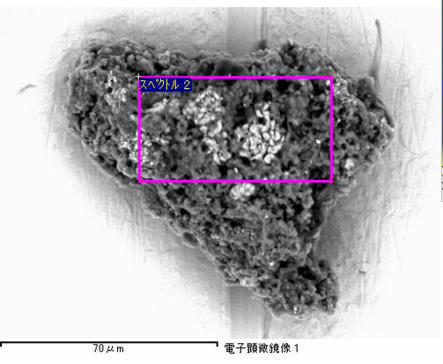

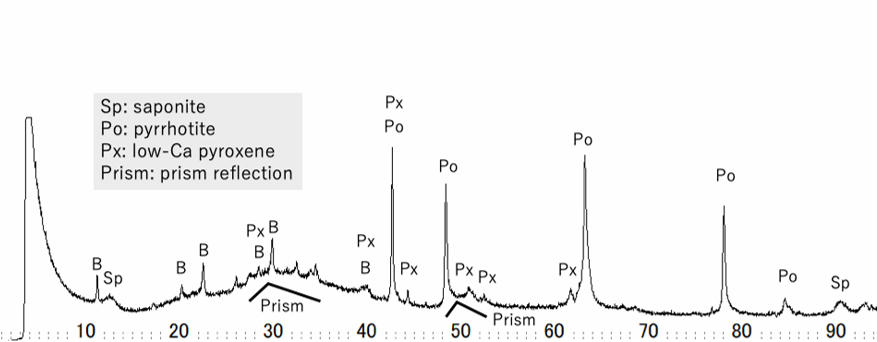

大きな粒子から分離された0.1 mm以下の粒は、放射光で観察するためフォトンファクトリー(PF)に持ち込まれる。数十個の粒を見れば全体の傾向が分かるという。PFでは、以前から中村教授が利用しているビームラインBL-3Aで岩石の種類を調べ分析計画の方針を決めるほか、PF最新のビームラインBL-19AでX線顕微鏡を使って鉄の価数などを調べる。

石は、放射光よりも大きめの試料を必要とするミュオン分析のため、大強度陽子加速器施設J-PARC 物質・生命科学実験施設MLFに運ばれる。負ミュオンを使って石に含まれる炭素量を調べる計画だ。その後、大型放射光施設SPring-8のX線を使って内部構造や元素の分布などを調べた後、薄片にして断面を透過型電子顕微鏡で観察するなどの破壊分析に進む。

中村教授が率いるチームメンバーは総勢およそ90名で、10の小グループがあり、フランス・アメリカ・ドイツのグループも含まれる。中には分析だけでなく理論のグループもあり、小惑星形成過程の数値モデル計算を行う。

*量子ビーム:例えば電子や陽子など、粒と波の性質をあわせ持つ小さなものを量子という。加速器などを使って量子をビーム状にすると物質を観察するための探針(プローブ)となる。ここでは、放射光とミュオンビームを指す。

関連記事:東北大学 プレスリリース 2021/05/13 「はやぶさ2」初期分析チーム 2021年6月より試料の分析開始

石の物質分析チームが使う、物構研の実験施設をご紹介しよう。量子ビームは微量の試料を非破壊で分析でき、その後の分析に影響を与えないため初期段階の分析に適している。1つの物質を複数の量子ビームでみる、マルチプローブ利用の研究だ。

PF BL-3Aではリュウグウ試料がどんな鉱物からどういう割合でできているかを知るため、高精度のX線回折*実験が行われる。実験を行うのは、中村教授とその研究室のメンバー、および東京大学やその他の研究所の科学者だ。

放射光は高速の電子の進行方向を磁石で曲げることによって生じる高輝度のX線だ。電子が回っている円形の加速器を蓄積リングという。BL-3Aには蓄積リング内に挿入された真空封止アンジュレーター*により他のビームラインよりも強力な放射光が届くため、高精度の回折データが得られる。また、試料を二軸で回転させることができる仕組みの撮影装置(ガンドルフィカメラ)内に、試料を取り囲むように設置した記録媒体によって、ごく微量の結晶からでもX線回折像が得られる。記録媒体は当初X線フィルムが使われていたが、イメージングプレート(IP)*の導入によって広い強度範囲の回折X線をデジタルデータとして取得できるようになった。回折像を解析することで鉱物の種類とその割合・結晶の向きなどが分かる。また、試料から放出される蛍光X線*はX線検出器に捉えられ、微粒子に含まれている元素の種類とその割合を知ることができる。

*X線回折:結晶にX線をあてると波の性質により結晶の並び方に応じた斑点やリング状の像が得られる。これを回折像と呼び、解析することで結晶の情報が得られる。

*真空封止アンジュレーター:放射光の光源リング上、電子の通り道に特殊な磁石を挿入することで電子を細かく蛇行させ、より強力な放射光を出させる仕組み。電子の通り道は真空で、磁石ごと真空中に入れたのでこの名前がついた。

*イメージングプレート(IP):特殊な蛍光体をプラスチックフィルム上に塗布したもので、デジタルデータが得られ、X線フィルムよりも高感度。データを消去して再利用が可能。

*蛍光X線:物質にX線をあてると、原子内の電子が励起され、その後元に戻るときに元素固有のエネルギーを持つX線を放出する。これが蛍光X線で、これから元素の情報を得ることができる。

地球外物質の分析で最も気を遣うのは、地球の物質で汚染しないことだ。地球の大気に晒しただけで、ミクロな粘土層の間にまるで吸湿剤のように水が入ってしまい、本来の姿が分からなくなる。また、酸素による酸化も進む。だから、試料は大気中ではなく純度の高い窒素中で扱う。

試料は光学顕微鏡でやっと見えるほど小さいので、東北大学の実験室であらかじめ特別な針の先に載せてある。ガンドルフィカメラに固定する作業は専用のグローブボックス(外気を遮断して作業ができる容器)内で行われる。グローブボックスの扉は二重になっていて、試料に大気が触れないように工夫されている。グローブボックスへの出し入れの際に外部の埃などを入れないために、PFではBL-3Aの近くにクリーンブースを準備した。

中村教授は、BL-3Aでイトカワ試料のほか隕石・宇宙塵など既に多くの地球外物質の分析を行っている。今回の分析では、リュウグウ試料に含まれる鉱物の組み合わせと、地球にたくさん飛来する隕石との類似点や相違点を調べる予定だ。中でも鉱物の組み合わせは、物質ができた環境を物語る重要な情報で、例えばリュウグウが経験した温度を推定することができる。また、鉱物の結晶構造から圧力を推定できることがある。BL-3Aでの分析により、まず、どんな物質かが分かり、最大の効果が得られるその後の分析戦略が立てられる。含水鉱物が含まれているか、その種類は何かがはっきりすれば、どの鉱物に着目してどこをどんな解像度で見るかが決まるということだ。例えば炭酸塩鉱物*の中に小惑星の水や有機物が含まれていればその部分に注目した分析を行うなど、分析チーム内では綿密な作戦が練られているようだ。

*炭酸塩鉱物:方解石などの炭酸イオンを含む鉱物。炭素質球粒隕石に含まれていることが多い。

PF BL-3Aでの分析で観察すべき場所が特定できたら、PF実験ホール内の集束イオンビーム装置(FIB)*によって、大気遮断の状態のまま見たい場所見たい深さの試料の断面を掘り出す。

次に待っているのは、走査型透過X線顕微鏡STXM(スティクサム)*だ。PF BL-19はPF実験ホールの中でBL-3Aとは反対側の端にある、2019年に共同利用を開始したビームラインだ。

リュウグウ試料分析は、試料を大気に触れさせないまま観察が可能な専用のチャンバー(箱)を取り付けて行われる。ここでは鉱物の微細な結晶構造や、含まれる元素の価数分布(鉄Feが2価か3価かなど)を調べる。実験は地球化学が専門の東京大学の高橋 嘉夫 教授、物構研の武市 泰男 助教、山下 翔平 助教らと協力して進める。

*集束イオンビーム装置(FIB; Focused Ion Beam system):Ga+イオンビームを試料に当て、表面形状の観察をしながら0.1 µm程度の精度で加工を行う装置。

*走査型透過X線顕微鏡(STXM; Scanning Transmission X-ray Microscope):集光したX線を試料上で走査したりエネルギーを変化させて、透過したX線の強度を調べ、元素や化学種の分布や吸収スペクトルを得る分析方法。

関連記事:物構研ハイライト 2018/07/04

水の惑星 分析班(物構研News No.25)

X線を当てると試料原子内の電子が励起されて蛍光X線が出るのに対し、負の電荷を持つミュオンを照射すると電子よりもより原子核に近いところに入り込み、よりエネルギーの高いミュオンX線が放出される。これが負ミュオンによる元素分析の原理だ。MUSE は強力なパルス負ミュオンを使って元素分析ができる数少ない施設で、非破壊で試料内部の元素組成を調べることができるため、歴史的史料の分析手段として近年特に注目されている。

石の物質分析チームはこの手法を初めて探査機リターンサンプルに適用する。ミュオン分析グループには、物構研の三宅 康博 特別教授、東京大学の高橋 忠幸 教授、大阪大学 二宮 和彦 准教授を中核として多くの研究機関が参加している。

リュウグウはC型小惑星であり、その石は炭素Cを特に多く含むと考えられている。炭素量は小惑星物質を分類する基本量の一つで、石に含まれる有機物の指標にもなるため、負ミュオンを使って調べる予定だ。

関連記事:物構研ハイライト 2019/02/12

「重い電子」負ミュオンで、ラジオグラフィ(物構研News No.27)

石の物質分析チームは、小さな砂粒に刻まれた壮大な歴史物語を、放射光やミュオンなどを探針(プローブ)として読み解く。それは、他のチームの初期分析結果と併せて考えることで、地球に水と有機物が存在するという大きな謎の解明につながる。

「リュウグウの母天体は、原始太陽系で氷と有機物と砂が集まって形づくられたが、天体内部で氷が融けて化学反応が起こり、含水鉱物が大量にできた。その後何度も衝突を受け、粉々になったかけらが再集合し高速回転して現在のコマ型の姿になった。」このシナリオがどこまで正しいのか、それとも全く新しいシナリオが描けるのか、すべてははやぶさ2が持ち帰った試料に秘められている。

PFおよびMLFでの分析開始は6月下旬。分析に関わる者たちと試料との奮闘はすでに始まっている。

関連記事: