北村 源次郎:野趣あふれる美猫(4才・オス)。上田城で母と運命の出会いを果たし、北村家の猫となったことから、真田信繁の幼名をとって源次郎と名付けられた。

十八番は即興ピアノ曲「猫が踏んじゃった」。

母上:源次郎の母。文系だが、素粒子とスピンに興味がある。昆虫・植物が大好きで、KEK構内で撮った珍しい虫の写真を持ち歩く。

プロフィールはKEKのひと「山を旅して世界を知った 北村節子さん」に詳しい。

KEKからエッセイも。【KEKエッセイ #1】「天才はおもいがけなくやってくる」

前回までのお話:

母上、何だか楽しそうだニャ♪

わたスピ、わたスピ♪

今日は「わたしにスピンをわからせて」の日よ。

ニャニャニャッ!

今回の実験の話は一筋縄ではいかない感じだニャ~。

あら源次郎、何か知ってるの?

猫の勘。

母上がなんでなんで?と尋ねてるから、今回は特に脇道に逸れていきそうな予感がするんだニャ〜。

その可能性は大ありね。次から次に知らないことが出てきて、ますます知りたくなっちゃうんだもの。

おまけに、それを理解するには、原子構造や電子の動きまでさかのぼって基礎知識をきちんと確認しなくちゃならないし。

人間の大人が原子構造を考える機会ってあんまりないんだにゃ。猫と違って。

え?なんか言った?

原子や電子の世界は小さくて見えないから、いろんな実験をして「こうなっていると考えれば説明できる」という仮説を立てていくんだニャ。

どうもそうみたいね。

そしてその仮説が他の現象を説明することができちゃうと、だんだん支持する研究者が増えて定説になるんだニャ。

えら~い、源次郎! あんた天才?

日々、原子について考えてるからね。

え?ほんとに??

紆余曲折があった歴史の中から大事な点だけ取り上げてきて、そろそろスピンの本質に迫っている感じニャ。

ニャン!

愛媛県松山市出身。専門は、物性物理学。幼いころから磁石の不思議に魅せられて、かれこれ半世紀、今も磁石に関連した研究を続けている。

先日は某動物写真家のねこ写真展を見に行ったとか。

今日は、スピンがあるはずだ、と考えた必然性を示すもうひとつの実験を教えていただく約束でしたよね。

今日は、スピンがあるはずだ、と考えた必然性を示すもうひとつの実験を教えていただく約束でしたよね。

ドイツのオットー・シュテルンとヴァルター・ゲルラッハが行った有名な実験だよ。

ドイツのオットー・シュテルンとヴァルター・ゲルラッハが行った有名な実験だよ。 丸いのが銀ね。上の方に行くのと、下の方に行くのと、二手に分かれてる。

丸いのが銀ね。上の方に行くのと、下の方に行くのと、二手に分かれてる。 確かに、電子とか陽子とか、電荷を持った粒子を磁場中に打ち込むと軌道が曲げられるね。

確かに、電子とか陽子とか、電荷を持った粒子を磁場中に打ち込むと軌道が曲げられるね。 じゃあ、なんで曲がるの?

じゃあ、なんで曲がるの?

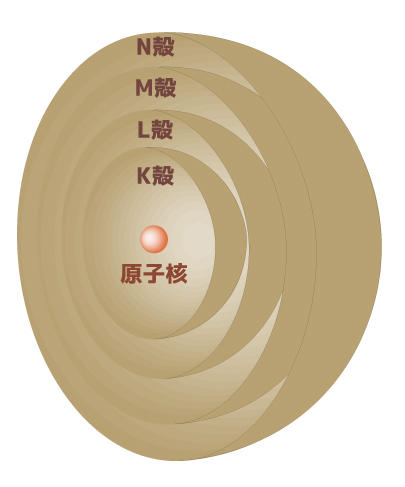

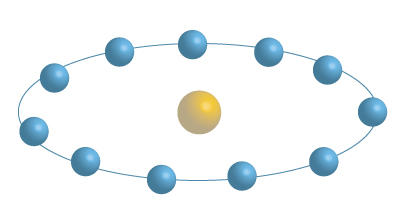

原子の中で電子は、原子核を取り巻く複数の殻に入ってるというのは聞いたことがあるよね。

原子の中で電子は、原子核を取り巻く複数の殻に入ってるというのは聞いたことがあるよね。

K殻とかL殻とかってやつね。

K殻とかL殻とかってやつね。

そう、電子殻っていうんだけど、それぞれの殻の中では電子の軌道のかたちがきまってるんだよね。

そう、電子殻っていうんだけど、それぞれの殻の中では電子の軌道のかたちがきまってるんだよね。

殻の中の電子の軌道?

殻の中の電子の軌道? そうそう。

そうそう。

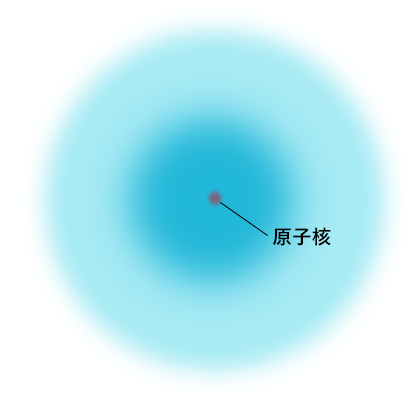

え?一定じゃないのに軌道?

え?一定じゃないのに軌道? そう、まさに電子雲と呼ばれてて、電子は空間上のある範囲に一定の確率で存在すると言われてる。

そう、まさに電子雲と呼ばれてて、電子は空間上のある範囲に一定の確率で存在すると言われてる。 村上さん、ちょっと待って。

村上さん、ちょっと待って。 あっ、そうか。先に原子の構造について話さなくちゃね。

あっ、そうか。先に原子の構造について話さなくちゃね。

原子の構造ってことは、原子模型。

原子の構造ってことは、原子模型。

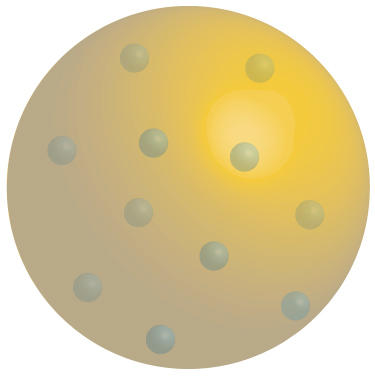

長岡半太郎は、世界で初めて、中心に正電荷があってその周りに電子があるという原子構造を考えて発表したんだよね。

長岡半太郎は、世界で初めて、中心に正電荷があってその周りに電子があるという原子構造を考えて発表したんだよね。

長岡先生は、学校で習う科学者が欧米人ばかりだから、東洋人は科学の研究に向かないのかと思って、独自に調査したらしいんですって。

長岡先生は、学校で習う科学者が欧米人ばかりだから、東洋人は科学の研究に向かないのかと思って、独自に調査したらしいんですって。 へえ、そうなんだ。

へえ、そうなんだ。

なんだか美味しそうな原子模型ね。

なんだか美味しそうな原子模型ね。 当時はトムソンモデルを支持する科学者が多かったそうだよ。

当時はトムソンモデルを支持する科学者が多かったそうだよ。 長岡モデルがその後どうやって認められていったのか知りたいわ。

長岡モデルがその後どうやって認められていったのか知りたいわ。

それじゃあ、ひとまず銀原子はおいといて、長岡モデル後の歴史をたどってみようか。

原子の構造を解明した科学者たちを紹介したらいいかな。

それじゃあ、ひとまず銀原子はおいといて、長岡モデル後の歴史をたどってみようか。

原子の構造を解明した科学者たちを紹介したらいいかな。

母上、イギリスからお客さんが来てるニャ。

母上、イギリスからお客さんが来てるニャ。 ラザフォードさん?

ラザフォードさん?

20世紀の初めの偉大な科学者ですよ。

20世紀の初めの偉大な科学者ですよ。

これはこれは。ようこそおいでくださいました、ラザフォードさん。

これはこれは。ようこそおいでくださいました、ラザフォードさん。

どうも、はじめまして。ラザフォードです。原子模型について知りたいとか。

どうも、はじめまして。ラザフォードです。原子模型について知りたいとか。 「私たちの実験」って?どんな実験なんですか?

「私たちの実験」って?どんな実験なんですか?

私は精密な実験が苦手でね、実際に実験して論文にしたのは私の助手のガイガーや留学生のマースデンなんだが…。

私は精密な実験が苦手でね、実際に実験して論文にしたのは私の助手のガイガーや留学生のマースデンなんだが…。 金箔ですか…。

金箔ですか…。 私はもともと放射線を研究していてね、アルファ線は透過力の小さい放射線で、その正体は「とても速く走る粒」だというのを突き止めてアルファ粒子と呼んでいた。

私はもともと放射線を研究していてね、アルファ線は透過力の小さい放射線で、その正体は「とても速く走る粒」だというのを突き止めてアルファ粒子と呼んでいた。

アルファ粒子の正体は、ヘリウムの原子核なんですよ。電子の7300倍も重い粒です。

アルファ粒子の正体は、ヘリウムの原子核なんですよ。電子の7300倍も重い粒です。

金箔にアルファ粒子をぶつけたのは、どうして?

金箔にアルファ粒子をぶつけたのは、どうして? いやそうじゃないんだ。われわれは、放射線の検出器を開発していたんだよ。

放射線を細いビームにして、それがどう進むのかといった実験をよくやっていた。

いやそうじゃないんだ。われわれは、放射線の検出器を開発していたんだよ。

放射線を細いビームにして、それがどう進むのかといった実験をよくやっていた。 真空でないってことは、空気があるってことですね?

真空でないってことは、空気があるってことですね?

そう。おそらく、空気中の原子との衝突によってアルファ粒子が進む向きを少し変えられたんだろう、と考えた。

そう。おそらく、空気中の原子との衝突によってアルファ粒子が進む向きを少し変えられたんだろう、と考えた。 それで金箔の登場ですね。

それで金箔の登場ですね。

色々な金属で試したが、主に使っていたのは金箔だったね。

色々な金属で試したが、主に使っていたのは金箔だったね。 予想と違ったってこと?

予想と違ったってこと?

考えてもみたまえ。

考えてもみたまえ。 スイカではアルファ粒子は跳ね返らないのね(#^.^#)

スイカではアルファ粒子は跳ね返らないのね(#^.^#)

トムソンモデルでは、原子内に粗密はほとんどないはずだから、いつもすり抜けるのにときどき跳ね返るっていうのはおかしいだろう?

トムソンモデルでは、原子内に粗密はほとんどないはずだから、いつもすり抜けるのにときどき跳ね返るっていうのはおかしいだろう? 小さいからなかなか当たらないけど、芯に当たるとアルファ粒子を跳ね返すってことね。

小さいからなかなか当たらないけど、芯に当たるとアルファ粒子を跳ね返すってことね。

そう。それで、中心に重い核があって、外側はスッカスカの原子モデルを考えついたんだ。

そう。それで、中心に重い核があって、外側はスッカスカの原子モデルを考えついたんだ。 なるほど。原子核の発見ですね。

なるほど。原子核の発見ですね。

結果から言うと、アルファ粒子よりもはるかに重い金原子の箔を使ったのがよかったんだな。

結果から言うと、アルファ粒子よりもはるかに重い金原子の箔を使ったのがよかったんだな。 あらまぁ、どこが良くなかったんでしょうか?

あらまぁ、どこが良くなかったんでしょうか?

母上、ニールス・ボーアさんって人が…。

母上、ニールス・ボーアさんって人が…。

えーっと、噂をすれば、今度はボーアさん?

えーっと、噂をすれば、今度はボーアさん?

やはり20世紀前半に活躍した、デンマークの理論物理学者ですよ。

やはり20世紀前半に活躍した、デンマークの理論物理学者ですよ。

僕はイギリスに行って、ラザフォード先生の原子模型に関する講義を聞いたんです。

僕はイギリスに行って、ラザフォード先生の原子模型に関する講義を聞いたんです。 矛盾って?

矛盾って?

原子の安定性です。

原子の安定性です。 ラザフォードモデルだと、電子は光を放出する、ということですね。

ラザフォードモデルだと、電子は光を放出する、ということですね。

はい。ところが計算してみると、光を放出した電子はエネルギーを失って失速し、すぐに原子核に落ち込んでしまう。

はい。ところが計算してみると、光を放出した電子はエネルギーを失って失速し、すぐに原子核に落ち込んでしまう。 原子の大きさがとても小さくなるということだから、全てが凝縮されて…。

地球はブラックホールになってるかも!?

原子の大きさがとても小さくなるということだから、全てが凝縮されて…。

地球はブラックホールになってるかも!?

しかし現実には、そうはなっていませんね。原子は安定に存在している。一方、ラザフォードモデルは実験を見事に説明している…。

しかし現実には、そうはなっていませんね。原子は安定に存在している。一方、ラザフォードモデルは実験を見事に説明している…。 それはどんな?

それはどんな?

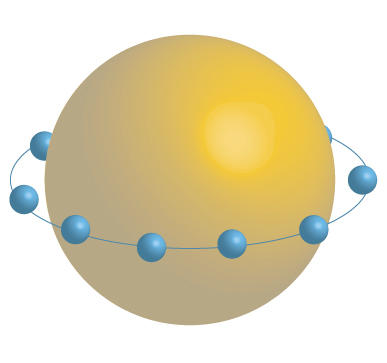

僕は、電子には、たとえ円運動をしていても光を放出しない安定な状態があると仮定し、「定常状態」と名付けました。

僕は、電子には、たとえ円運動をしていても光を放出しない安定な状態があると仮定し、「定常状態」と名付けました。 はぁ、電子が光を放出しながら軌道間をジャンプする話、初めに考えたのはボーアさんでしたか。

はぁ、電子が光を放出しながら軌道間をジャンプする話、初めに考えたのはボーアさんでしたか。

初めはトムソン先生も否定的だったが、結局ボーア君の理論は正しかったな。

初めはトムソン先生も否定的だったが、結局ボーア君の理論は正しかったな。

えぇ、初めは大御所にことごとく否定されました。ニュートン力学の否定だとか、マクスウェル電磁気学の否定だとか。

えぇ、初めは大御所にことごとく否定されました。ニュートン力学の否定だとか、マクスウェル電磁気学の否定だとか。 まあ、そんなご縁があったなんて!

まあ、そんなご縁があったなんて! そうなりますね。

そうなりますね。

あら、この図もわたスピ1で見ましたよ。

あら、この図もわたスピ1で見ましたよ。 なんでもド・ブロイはフランスの貴族の家の出身らしいのですが…、

なんでもド・ブロイはフランスの貴族の家の出身らしいのですが…、 物質の波ってことね。

物質の波ってことね。 波の長さを固定して考えたとき、右側の図のように切れ目なくつながる別の状態に変化するためには、

波の数を減らすか増やすかすることになる。

波の長さを固定して考えたとき、右側の図のように切れ目なくつながる別の状態に変化するためには、

波の数を減らすか増やすかすることになる。 へぇ。

電子が波打ちながら回っている図ということではないのね。

へぇ。

電子が波打ちながら回っている図ということではないのね。 物質波の考えを発展させて、電子が実際にどんな軌道を持つのかを式にしたのは、シュレディンガーだよ。

物質波の考えを発展させて、電子が実際にどんな軌道を持つのかを式にしたのは、シュレディンガーだよ。 シュレディンガーさん?

シュレディンガーさん? シュレディンガーは僕らより有名みたいですね。

シュレディンガーは僕らより有名みたいですね。

まあ、そうひがむな。

まあ、そうひがむな。 お任せください。

お任せください。

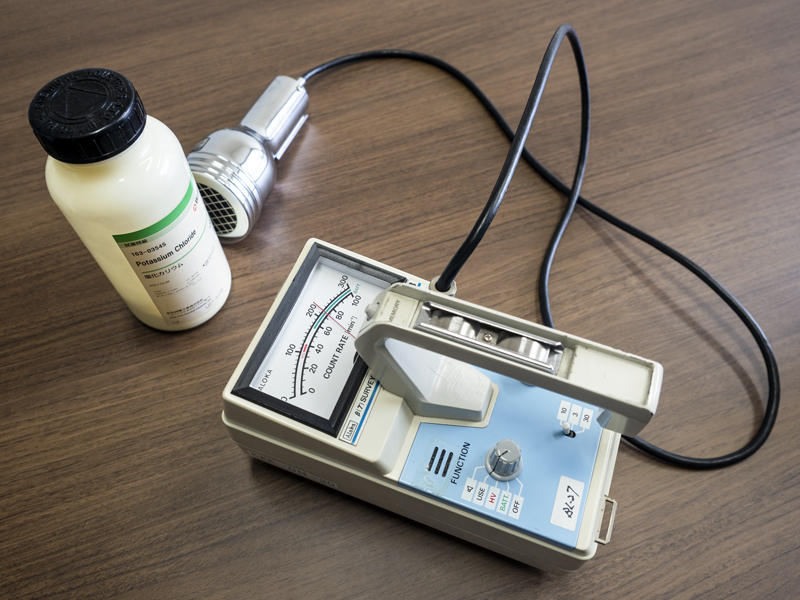

そうだよ。放射線検出器としておなじみかな。

そうだよ。放射線検出器としておなじみかな。 分かりました。

分かりました。

母上、ラザフォードさんがしょってた "TALK SOFTLY PLEASE" って、なにかにゃあ?

母上、ラザフォードさんがしょってた "TALK SOFTLY PLEASE" って、なにかにゃあ?

「静かに話してください」って意味よね。

「静かに話してください」って意味よね。 ラザフォードはあの通り声が響くでしょう。

精密な実験に差し支えるから、実験室には "TALK SOFTLY PLEASE"って看板が掲げてあったらしいよ。

ラザフォードはあの通り声が響くでしょう。

精密な実験に差し支えるから、実験室には "TALK SOFTLY PLEASE"って看板が掲げてあったらしいよ。

へ~ぇ、そうなの~( ´艸`)?

へ~ぇ、そうなの~( ´艸`)?

シュレディンガーは音が苦手で、静かな環境が好きだったらしいから、実験装置並みに繊細だったってことかな?

シュレディンガーは音が苦手で、静かな環境が好きだったらしいから、実験装置並みに繊細だったってことかな? 母上、今日はあまりスピンの話にはニャらなかったニャ〜。

母上、今日はあまりスピンの話にはニャらなかったニャ〜。

そうね。

そうね。 そうだね。スピンは量子力学で初めて導入された概念だからね。

そうだね。スピンは量子力学で初めて導入された概念だからね。 次回のシュレディンガー方程式は難解だって噂よ。

次回のシュレディンガー方程式は難解だって噂よ。 がってんだニャ!

がってんだニャ!関連記事:

前回までのお話一覧:

スピンオフコラム:私にスピンをわからせて! スピンオフコラム ~ KEKの2つの研究所 ~